後遺障害等級認定とは?手続きの流れ・適切な等級獲得のポイントを弁護士が解説

「交通事故の痛みがずっと消えない…仕事や生活はどうなってしまうのだろう?」

「医師から『後遺症が残る』と言われたけれど、補償は受けられるのだろうか?」

突然の事故に見舞われ、心身ともに大変な状況の中、上記のように将来への不安を抱えている人は一定数存在します。交通事故による怪我が完治せず、体に症状が残ってしまった場合、その後の人生に大きな影響を及ぼすことは少なくありません。

この記事では、「後遺障害等級認定」の基本から、賠償金の詳細、適切な等級を獲得するための戦略的なポイントまで、専門家の視点から徹底的に解説します。

後遺障害に関するお悩みは、弁護士法人アクロピースにお任せください。

交通事故問題に精通した弁護士が、あなたの状況を整理して適切な道筋をご提案します。

初回60分の無料相談も実施しているので、お気軽にご相談ください。

\ 相談実績7000件以上/

【無料相談受付中】365日対応

なぜ後遺障害等級認定が重要?慰謝料や逸失利益の請求に必須

後遺障害等級認定は、交通事故の損害賠償において非常に重要です。後遺障害等級の認定を受けることが、高額になり得る以下2つの損害を請求するために必須条件となっています。

- 後遺障害慰謝料

- 後遺障害逸失利益

後遺障害慰謝料は、後遺障害を負ってしまったことによる精神的な苦痛に対する補償のことです。一方、後遺障害逸失利益とは、後遺障害によって労働能力が低下し、将来得られるはずだった収入が失われることに対する補償を指します。

どんなに重い症状が残っていても、後遺障害として認定されなければ、これら2つの賠償金は原則として請求できません。治療費や休業損害とは別に、将来にわたる損害を補償してもらうためには、後遺障害等級認定の申請が避けては通れない道といえるでしょう。

後遺障害等級については、以下の記事で詳しく解説しています。

関連記事:後遺障害等級とは?等級一覧表から申請方法、慰謝料の相場まで弁護士が徹底解説

関連記事:交通事故の逸失利益とは?計算方法や認められない・減額される原因を解説

後遺障害等級認定を受けるまでの全ステップ|申請手続きの流れを徹底解説

後遺障害等級認定の手続きは、専門的で複雑に感じられるかもしれません。

しかし、全体の流れをステップごとに把握することで、今自分がどの段階にいて、次に何をすべきかが見えてきます。

ここでは、申請から認定結果の通知までの全ステップを図解と共に詳しく解説します。

STEP1:医師による「症状固定」の診断を受ける

すべての手続きは、医師が「これ以上治療を続けても、症状の大幅な改善は見込めない」と判断する「症状固定」の診断から始まります。

症状固定は、治療の終了を意味すると同時に、後遺障害に関する賠償手続きの開始を意味する重要な転換点です。この診断日をもって、加害者側の保険会社からの治療費の支払いは原則として打ち切られます。

ただ、不十分な治療期間で症状固定としてしまうと、後の等級認定で不利に判断される可能性があります。「その程度の治療期間で済むなら、後遺障害と言えるほど重い症状ではない」と見なされる恐れがあるため、注意が必要です。

症状固定の時期は医師と十分に相談し、慎重に判断するようにしましょう。

STEP2:後遺障害診断書など必要書類を準備する

症状固定の診断を受けたら、後遺障害等級認定の申請に必要な書類の準備に取り掛かります。以下のように、数多くの書類が必要です。

- 後遺障害診断書

- 保険金支払請求書

- 交通事故証明書

- 事故発生状況報告書

- 診療報酬明細書

- 診断書・施術証明書・施術費明細書

- 印鑑証明書など

数ある書類の中で最も重要となるのが、主治医に作成してもらう「後遺障害診断書」です。この診断書には、傷病名や自覚症状、他覚的所見(MRIやCTなどの画像所見、神経学的検査の結果など)が詳細に記載されます。

診断書の内容が、認定結果を大きく左右するといっても過言ではありません。

医師は後遺障害等級認定の専門家ではないため、医学的には正しくても認定に必要な情報が不足している場合があります。

例えば、むちうちでしびれが残った場合、レントゲンやCTスキャンだけでは後遺障害等級の認定を受けられない場合があります。神経学的検査を追加し、しびれの程度を評価してもらうことで認定が有利に進めることが可能です。

発生している後遺症ごとに後遺障害等級認定のためのコツがあります。治療の早い段階で交通事故に詳しい弁護士に相談し、医師に記載してもらうべき内容についてアドバイスをもらうようにしましょう。

後遺障害についてお困りでしたら、弁護士法人アクロピースにご相談ください。

交通事故問題に詳しい弁護士が状況を整理し、適切な解決策をご提案いたします。

初回60分無料相談も実施しているので、お気軽にお問い合わせください。

\ 相談実績7000件以上/

【無料相談受付中】365日対応

むちうちの後遺障害等級の認定については、以下の記事でも詳しく解説しています。

STEP3:後遺障害等級認定を申請する

必要書類が揃ったら、いよいよ認定機関に申請します。申請方法には、主に「事前認定」と「被害者請求」の2つの方法があります。

以下、それぞれの特徴を表にまとめました。

| 事前認定 | 加害者が加入している任意保険会社に手続きを任せる方法です。 被害者にとっては手間が少ないというメリットがありますが、保険会社は必要最低限の書類しか提出しない可能性があります。 被害者にとって有利な証拠が十分に伝わらないリスクがある点に注意が必要です。 |

|---|---|

| 被害者請求 | 被害者自身(または代理人である弁護士)が、必要書類をすべて集め、加害者の自賠責保険会社に直接請求する方法です。 手間はかかりますが、症状を裏付けるための追加資料(医師の意見書や日常生活への影響をまとめた報告書など)を添付できます。 より適切な等級認定を受けられる可能性が高まる点が魅力です。 |

適切な補償を得るためには、手続きの透明性が高く、主張を尽くせる「被害者請求」を選択することが重要です。

後遺障害等級認定については、以下の記事でも詳しく解説しています。

STEP4:損害保険料率算出機構(調査事務所)による審査を受ける

申請書類は、中立的な第三者機関である「損害保険料率算出機構(NLIRO)」の「自賠責損害調査事務所」に送付され、審査が行われます。

審査は、原則として提出された書類のみで行われる「書面審査」です。

調査事務所の担当者は、提出された後遺障害診断書や資料などを基に、症状と事故との因果関係、症状の一貫性・継続性、客観的な医学的所見の有無などを確認します。

その上で、これらの内容を法令で定められた認定基準に照らし合わせ、後遺障害に該当するかを判断します。

STEP5:認定結果の通知を受ける

審査が終わると、調査事務所から申請した自賠責保険会社を通じて、保険会社から申請者(被害者)へ認定結果が書面で伝えられます。

「第12級13号に認定」「第14級9号に認定」といった形で、具体的な等級が示されます。等級が認められなかった場合は「非該当」です。

結果に不服がある場合は、「異議申立て」という手続きを行えます。

ただし、異議申立てで結果を覆すためには、単に不満を訴えるだけでは不十分です。初回の申請にはなかった新たな医学的証拠などを提出し、認定機関を説得する必要があります。

後遺障害等級認定にかかる期間の目安|最短3ヶ月は本当?

後遺障害等級認定の申請後、結果が出るまでどのくらいの期間がかかるのかは、被害者にとって大きな関心事です。審査期間は、事案の複雑さによって異なりますが、一般的な目安は存在します。

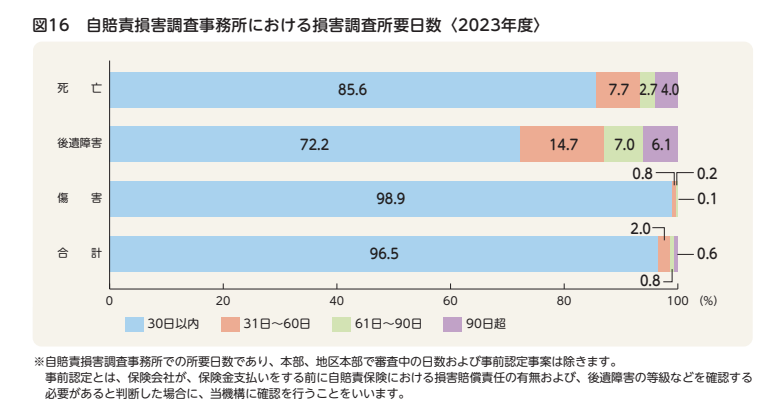

損害保険料率算出機構によると、後遺障害に関する損害調査の所要日数は、申請受付から30日以内が約74%、60日以内まで含めると約88%です。つまり、多くの事案では申請から1〜2ヶ月程度で結果が通知されることになります。

ただし、この期間はあくまで「申請後の審査期間」です。後遺障害等級認定の申請に至るまでには、症状固定までの治療期間が必要であり、怪我の内容によって大きく異なります。

また、高次脳機能障害や複数の後遺障害が残った場合などでは、調査事務所の上部機関や専門の審査会で検討されます。このような審査が難航する事案では、結果が出るまでにさらに長い期間を要するでしょう。

後遺障害等級認定で請求できる賠償金の内訳と金額相場

後遺障害等級が認定されると、具体的にどのような賠償金を請求できるのでしょうか。

認定によって請求権が発生する賠償金は、「後遺障害慰謝料」と「後遺障害逸失利益」の2つです。また、後遺障害の内容によっては、将来にわたって必要な費用も請求できます。

ここでは、それぞれ請求できる賠償金の内訳と計算方法、相場を解説します。

請求できる賠償金の内訳

請求できる賠償金の内訳は、以下のとおりです。

以下、それぞれ具体的に解説します。

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは、交通事故によって後遺障害が残ったことに対する精神的苦痛を慰謝するための金銭です。

金額は、認定された後遺障害等級に応じて、一定の基準が設けられています。

後遺障害逸失利益

後遺障害逸失利益とは、後遺障害が残ったことで労働能力が低下し、将来得られたはずの収入(利益)を失ったことに対する補償です。

被害者の事故前の収入や年齢、後遺障害の等級によって失われたとされる労働能力の割合(労働能力喪失率)などに基づいて計算されます。

関連記事:後遺障害の逸失利益とは?等級別の相場や計算方法を弁護士が解説

その他の費用

上記の2つに加えて、後遺障害の内容によっては、将来にわたって必要となる費用も請求できる場合があります。

たとえば以下のような費用が含まれます。

- 将来介護費用

- 将来の器具・装具費

- 家屋改造費

将来介護費用とは、生涯にわたる介護が必要な場合に発生する費用です。将来の器具・装具費とは、義足や車椅子などの購入・交換にかかる費用のことを指します。

家屋改造費とは、自宅をバリアフリー化するために必要な費用のことです。

後遺障害慰謝料の計算方法と相場【等級別一覧表】

後遺障害慰謝料の金額を算出するには、3つの異なる基準が存在します。どの基準を用いるかによって、受け取れる金額が大きく変わるという事実を知っておくことが重要です。

以下、それぞれの基準について詳しく解説します。

| 自賠責基準 | 自賠責基準は、自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)に基づいて定められた、最低限の補償を行うための基準です。 障害の程度に応じた最低限の補償を迅速に行うことを重視しており、損害賠償額としては最も低額になります。 |

|---|---|

| 任意保険基準 | 任意保険基準は、各保険会社が独自に設定している非公開の基準です。提示される金額は、保険会社の方針や契約内容によって変動します。 自賠責基準よりも高い金額が提示されるのが一般的ですが、後述する弁護士基準(裁判所基準)よりは低い金額になることがほとんどです。 |

| 弁護士基準(裁判所基準) | 弁護士基準は、過去の交通事故に関する裁判例(判例)を基に設定された基準です。 慰謝料や逸失利益などの項目において、自賠責基準や任意保険基準よりも高額な算定がなされます。 弁護士が介入して交渉を行う場合、この基準に基づく賠償額での解決を目指します。 |

加害者側の保険会社は、交渉の初期段階では自賠責基準や自社の任意保険基準に基づいた低い金額を提示してきます。

賠償金額が最も高額になる弁護士基準での支払いを実現するには、弁護士による専門的な交渉が不可欠です。

以下の表に自賠責基準と弁護士基準の金額を比較してまとめました。その差は一目瞭然でしょう。

| 後遺障害等級 | 自賠責基準(円)※2020年4月1日以降の事故 | 弁護士基準(円)※ |

|---|---|---|

| 第1級 | 1,150万(要介護の場合は1,650万) | 2,800万 |

| 第2級 | 998万(要介護の場合は1,203万) | 2,370万 |

| 第3級 | 861万 | 1,990万 |

| 第4級 | 737万 | 1,670万 |

| 第5級 | 618万 | 1,400万 |

| 第6級 | 512万 | 1,180万 |

| 第7級 | 419万 | 1,000万 |

| 第8級 | 331万 | 830万 |

| 第9級 | 249万 | 690万 |

| 第10級 | 190万 | 550万 |

| 第11級 | 136万 | 420万 |

| 第12級 | 94万 | 290万 |

| 第13級 | 57万 | 180万 |

| 第14級 | 32万 | 110万 |

出典:自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準(国土交通省)

後遺障害において「弁護士基準」で慰謝料の算定がしたいなら、弁護士法人アクロピースにご相談ください。

交通事故問題に詳しい弁護士が状況を整理し、適切な解決策をご提案いたします。

初回60分無料相談も実施しているので、お気軽にお問い合わせください。

\ 相談実績7000件以上/

【無料相談受付中】365日対応

損害賠償の基準については、以下の記事でも詳しく解説しています。

関連記事:【交通事故損害賠償額算定基準】交通事故の損害賠償額が変わる3つの算定基準を詳しく解説

関連記事:交通事故の慰謝料はどうやって計算する?弁護士基準の相場と通院期間ごとの早見表【弁護士監修】

後遺障害逸失利益の計算方法と相場

後遺障害逸失利益は、以下の計算式で算出するのが基本です。

「後遺障害逸失利益 = 1年あたりの基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数」

- 基礎収入:原則として事故前年の年収額です。主婦や学生、失業者などでも、賃金センサス等を用いて請求できることもあります。

- 労働能力喪失率:後遺障害によってどの程度労働能力が失われたかを示す割合で、等級ごとに基準が定められています。

- ライプニッツ係数:将来にわたって受け取るはずだった収入を、前倒しで一時金として受け取る際に生じる将来の利息分を控除(中間利息控除)するための係数です。

労働能力喪失率は、以下のとおりです。

| 後遺障害等級 | 労働能力喪失率 |

|---|---|

| 第1級 | 100% |

| 第2級 | 100% |

| 第3級 | 100% |

| 第4級 | 92% |

| 第5級 | 79% |

| 第6級 | 67% |

| 第7級 | 56% |

| 第8級 | 45% |

| 第9級 | 35% |

| 第10級 | 27% |

| 第11級 | 20% |

| 第12級 | 14% |

| 第13級 | 9% |

| 第14級 | 5% |

出典:後遺障害等級への認定で補償される賠償金についてわかりやすく解説(日本損害保険協会)

一見すると客観的な計算式に見えますが、実は各項目が保険会社との交渉における争点となりやすい点に注意が必要です。

保険会社は、基礎収入を低く見積もったり、労働能力喪失率を基準より低く主張したりすることが頻繁にあります。

弁護士なら、被害者の仕事内容や昇進の可能性、日常生活への支障などを具体的に主張・立証し、保険会社の減額主張に対抗してくれます。

ただし、むちうちなどの場合は、労働能力喪失期間を5年程度に限定するケースもありますので、具体的にどの程度計算できるかは専門家に相談するのが良いです。

後遺障害が認定されたらお金はいつ・どこから支払われる?

後遺障害が認定された後、賠償金が「いつ」「どこから」支払われるのか、不安に思われていることでしょう。

結論、お金の支払元は主に加害者が加入している保険会社(自賠責保険・任意保険)です。支払われるタイミングは、被害者の方がどのような手続きで後遺障害の認定を申請したかによって大きく変わります。

ここでは、その仕組みを分かりやすく解説します。

【どこから?】お金の支払元は「加害者の保険会社」が基本

交通事故の賠償金は、基本的に加害者が支払う義務を負いますが、実際には加害者が加入している以下の保険会社から支払われます。

- 自賠責保険(強制保険)

- 任意保険

自賠責保険(強制保険)とは、国が法律で加入を義務付けている保険です。人身事故の被害者を救済するための最低限の補償を目的としており、後遺障害の等級に応じて支払われる上限額が定められています。

任意保険とは、自賠責保険だけではカバーしきれない損害を補償するための、民間の保険会社が提供する保険です。後遺障害に関する賠償金の大部分(自賠責保険の上限を超える部分や、弁護士が交渉した場合の増額分など)は、この任意保険会社から支払われます。

これら2つの保険は「2階建て」の構造になっており、まず自賠責保険から支払いが行われ、それを超える部分を任意保険が支払うというイメージです。

【いつ?】支払い時期は「被害者請求」か「事前認定」かで決まる

お金を受け取るタイミングは、後遺障害等級認定の申請方法によって大きく異なります。ご自身の状況に合わせてどちらの方法を選択したか(またはするか)が重要になります。

以下、それぞれ詳細に解説します。

ケース1:事前認定の場合

事前認定とは、加害者の任意保険会社に後遺障害等級認定の手続きを任せる方法です。手続きの多くを保険会社が進めてくれるため、被害者の負担は少ないのが特徴です。

事前認定を選択した場合、後遺障害の等級が認定されても、すぐにはお金は支払われません。認定された等級をもとに任意保険会社と示談交渉を行い、すべての賠償額について示談が成立した後に、自賠責保険分と任意保険分がまとめて一括で支払われます。

示談が成立し、示談書に署名・捺印して返送してから、およそ1〜2週間程度で指定の口座に振り込まれます。

ケース2:被害者請求の場合

被害者請求とは、被害者ご自身が、必要書類を集めて加害者の自賠責保険会社に直接、後遺障害の賠償金を請求する方法です。

後遺障害の等級が認定されると、加害者側の任意保険会社との示談が成立する前に、まず自賠責保険から等級に応じた保険金(慰謝料や逸失利益など)が支払われます。

等級認定の結果が出てから、およそ1週間〜1ヶ月程度で指定の口座に振り込まれるでしょう。

自賠責保険から支払われた後、それを超える部分の損害について、加害者の任意保険会社と示談交渉を行います。交渉がまとまれば、差額分が支払われるのが特徴です。

後遺障害等級認定で適切な等級を獲得するために重要なポイント

後遺障害等級認定は、提出された書類に基づいて行われるため、いかに説得力のある資料を準備できるかが結果を左右します。適切な等級を獲得するためには、以下の5つのポイントを押さえることが大切です。

以下、それぞれ具体的に解説します。

ポイント1:症状固定の時期を慎重に判断する

症状固定の時期は、その後の後遺障害等級認定の可否を左右する重要な要素です。

症状固定をめぐっては、保険会社より症状固定や、治療費の打ち切りを主張してくることがあります。しかし、症状固定はあくまで医師が決めるものです。

定期的に通院・リハビリをし、適切な時期に症状固定の診断をしてもらうことが重要です。

保険会社の働きかけによって医師が症状固定の診断をしようとしている場合には、交通事故に詳しい弁護士に治療の必要性を主張してもらうことが有効な場合もあります。

ポイント2:後遺障害診断書を適切に記載してもらう

後遺障害診断書は、認定において重要な書類です。医師に症状を伝える際は、痛みやしびれの部位、頻度、どのような動作で辛いかなどを具体的かつ正確に伝えましょう。

可能であれば、弁護士に依頼することも大切です。診断書の完成前に記載内容に法的な観点からの不備や不足がないかを確認してもらうことで、認定の確率を高められます。

ポイント3:レントゲン・MRIなど客観的な医学的証拠を揃える

認定機関が重視するのは、被害者の自覚症状を裏付ける「客観的な医学的所見」です。

レントゲンやMRI、CTなどの画像検査で、症状の原因となる異常が確認できることは、極めて強力な証拠となります。

また、神経症状を証明するためには、筋電図検査や神経伝導速度検査などの神経学的検査も有効です。

必要な検査は、漏れなく受けておきましょう。

ポイント4:日常生活における支障を具体的に記録する

後遺障害が、仕事や日常生活にどのような支障を及ぼしているかを具体的に記録しておくことも重要です。以下のように、具体的な症状を日記などに記録しておきましょう。

- 「腰痛のため10分以上立っていられない」

- 「指のしびれで細かい作業ができなくなった」

- 「痛みのために夜中に何度も目が覚める」

こうした記録は、後遺障害診断書を補足する資料や、後の示談交渉において症状の重さを伝えるための有力な材料となります。

ポイント5:交通事故に詳しい弁護士に相談する

後遺障害等級認定には、医学的知識だけでなく、認定機関の判断基準や過去の裁判例といった法的な専門知識が不可欠です。

認定機関の内部基準は公開されておらず、どのような証拠が重視されるかを熟知しているのは、経験豊富な弁護士です。

早い段階で弁護士に相談することで、適切な証拠収集のアドバイスを受け、万全の体制で申請に臨めます。

関連記事:後遺障害の悩みは弁護士に相談・依頼すべき?メリットや費用・タイミングを徹底解説

後遺障害についての悩みは、弁護士法人アクロピースにご相談ください。

交通事故問題に詳しい弁護士が状況を整理し、適切な解決策をご提案いたします。

初回60分無料相談も実施しているので、お気軽にお問い合わせください。

\ 相談実績7000件以上/

【無料相談受付中】365日対応

後遺障害等級認定を弁護士に依頼するメリット

後遺障害等級認定の手続きを弁護士に依頼することは、被害者にとって数多くのメリットをもたらします。

単に手続きを代行してもらうだけでなく、受け取る賠償金の額を最大化し、精神的な負担を大幅に軽減できるでしょう。

主なメリットは、以下のとおりです。

以下、それぞれ詳細に解説します。

メリット1:適切な後遺障害等級の獲得率が上がる

弁護士は、後遺障害等級認定の審査で何が重視されるかを熟知しています。

認定に有利な証拠(追加の画像検査や医師の意見書など)を的確に収集し、後遺障害診断書の記載内容を法的な観点から精査することが可能です。

説得力のある申請書類を整えることで、本来認定されるべき適切な等級を獲得できる可能性を高められるでしょう。

メリット2:賠償金(慰謝料・逸失利益)の大幅な増額が期待できる

前述の通り、慰謝料の算定基準には3つの基準があります。保険会社は独自の「保険会社基準」で示談金を示してきますが、弁護士は最も高額になる「弁護士基準」を用いて保険会社と交渉します。

被害者本人が交渉しても、保険会社がこの基準に応じることはまずありません。弁護士が介入することで、慰謝料だけで大幅な増額が見込めるでしょう。

また、逸失利益の計算においても、不当な減額主張を排し、正当な金額を認めさせることが可能になります。

関連記事:【弁護士監修】交通事故の慰謝料を増額する方法は?増額できるケースや注意点を解説

メリット3:複雑な手続きや保険会社との交渉をすべて任せられる

後遺障害等級認定の申請には、膨大な書類の準備が必要です。

また、加害者側の保険会社との交渉は、専門知識があるプロと交渉する必要があるため、精神的に大きなストレスになります。

弁護士に依頼すれば、これらの煩雑な手続きや交渉をすべて一任することが可能です。被害者は心身の負担から解放され、治療やリハビリに専念できるようになるでしょう。

後遺障害等級認定を弁護士に依頼するメリットは、以下の記事でも詳しく解説しています。

関連記事:交通事故の「後遺障害等級認定」を専門性の高い弁護士に任せるべき理由!大宮でお探しの方は当事務所まで

弁護士への相談はいつ?「症状固定」の前が適切

結論、できるだけ早い段階(特に「症状固定」の診断を受ける前)に相談することが理想的です。なぜなら、後遺障害等級認定で重要な証拠は、症状固定までの治療経過そのものだからです。

弁護士は、適切な等級認定を得るために必要な検査や、どのような点を医師に伝えておくべきかなど、治療中のアドバイスをしてくれます。

また、保険会社による不当な治療費の打ち切りや、早すぎる症状固定の打診に対しても、適切に対処することが可能です。

症状固定後に相談することももちろん可能ですが、その時点では証拠収集の機会が限られてしまいます。最善の結果を目指すためには、後手ではなく先手を打つことが重要です。

後遺障害についての悩みは、弁護士法人アクロピースにご相談ください。

交通事故問題に詳しい弁護士が状況を整理し、適切な解決策をご提案いたします。

初回60分無料相談も実施しているので、お気軽にお問い合わせください。

\ 相談実績7000件以上/

【無料相談受付中】365日対応

後遺障害等級認定に関するよくある質問(FAQ)

ここからは、後遺障害等級認定に関するよくある質問に回答します。

Q.むちうちでも後遺障害等級認定は受けられる?

むちうちでも、しびれやめまいなどの症状が残っている場合は、後遺障害等級認定を受けることが可能です。

これらは、第14級9号の「局部に神経症状を残すもの」あるいは第12級13号の「局部に頑固な神経症状を残すもの」として認定を受けられる可能性があります。

もっとも、むちうちの後遺症は客観的な認定が困難です。

認定にあたっては、定期的な通院による経過観察とレントゲン・CTスキャンなどの画像所見のほかに、神経学的検査を丁寧に受けるとよいでしょう。

認定されるためには、事故直後から症状が固定するまで、一貫して症状を訴え続けることが重要です。さらに、整骨院だけでなく整形外科へ定期的に通院し、症状を裏付ける神経学的検査の結果を得ることも大切になります。

Q.後遺障害等級認定を受けることのデメリットはある?

後遺障害等級認定を受けること自体に、直接的なデメリットはほとんどありません。

また、認定結果が勤務先に知られたり、公的な記録に残って将来の就職や保険加入に影響したりすることもありません。認定制度は、あくまで交通事故の損害賠償額を算定するための手続きです。

あえてデメリットを挙げるとすれば、申請準備に手間と時間がかかることくらいでしょう。

ただ、これらは適切な補償を得るための過程に過ぎません。むしろ、後遺障害が残っているにもかかわらず認定を受けず、正当な賠償金を請求できないことの方が、はるかに大きなデメリットといえます。

Q.後遺障害等級認定の結果が取り消されることはある?

一度認定され、それに基づいて示談が成立した場合、その結果が後から保険会社によって取り消されることは原則としてありません。示談は法的な契約であり、双方を拘束するためです。

ただし、示談成立時に予測できなかった後遺障害が新たに発覚するなど、極めて例外的な状況もあります。そのような場合、追加で請求が認められる可能性はゼロではありません。

被害者が「非該当」や低い等級認定の結果に不服がある場合、その決定を取り消してもらうために「異議申立て」を行うことも可能です。

この場合、新たな医学的証拠を添えて再審査を求めることになります。

まとめ:後遺障害等級認定で正当な補償を得るために、まずは弁護士に相談

この記事では、後遺障害等級認定が単なる医療上の問題ではなく、将来の生活を支える補償を得るための「法的な手続き」であることを解説しました。

後遺障害等級認定は、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益という高額な賠償金を請求するための絶対条件です。保険会社が主導する流れにただ身を任せるのではなく、被害者自身が知識を武器に、自らの権利を主張することが重要です。

ただ、制度は複雑なため、一人で適切に処理することは困難です。示談成立後に後悔しないためにも、早い段階から弁護士に相談して適切に対処できるよう準備を進めましょう。

後遺障害についての悩みは、弁護士法人アクロピースにご相談ください。

交通事故問題に詳しい弁護士が状況を整理し、適切な解決策をご提案いたします。

初回60分無料相談も実施しているので、お気軽にお問い合わせください。

\ 相談実績7000件以上/

【無料相談受付中】365日対応