後遺障害等級とは?等級一覧表から申請方法、慰謝料の相場まで弁護士が徹底解説

「事故のせいで、この痛みと一生付き合っていかなければならないのか…」

「『後遺障害』と言われたが、これからどうすればよいかわからない…」

突然の事故により、心身ともに大きな傷を負い、先の見えない不安に苦しんでいることでしょう。治療を続けても残ってしまった症状と、これからどう向き合っていけばよいのか悩みますよね。

本記事では、そのような状況にある方々に向けて、法的な権利を守り、経済的な基盤を再構築するために「後遺障害等級」の制度を解説します。認定の手続きや重要なポイント、弁護士に依頼するメリットなどを紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

後遺障害等級に関するお悩みは、弁護士法人アクロピースにお任せください。

後遺障害等級に精通した専門の弁護士が、適切な解決策を提案いたします。

60分の無料相談も実施しているので、お気軽にご相談ください。

\ 相談実績7000件以上/

【無料相談受付中】365日対応

そもそも後遺障害等級とは?制度の基本をわかりやすく解説

交通事故による損害賠償で頻繁に登場する「後遺障害等級」は、被害者の将来を左右する重要な概念です。

この章では、後遺障害等級制度の基本的な知識や認定機関、後遺障害等級の認定が重要な理由について解説します。

「後遺症」と「後遺障害」の違い

まず、混同されがちな「後遺症」と「後遺障害」という言葉の違いを明確に理解することが大切です。単なる言葉の違いだけではなく、法的に正当な賠償を受けられるかどうかに影響します。

「後遺症」とは、医学的な概念です。交通事故による怪我の治療を続けたものの、残念ながら完治せず、将来にわたって残存する症状全般を指します。これは、医師が診断するものです。

一方で、「後遺障害」とは、法律的・制度的な概念です。等級に該当するものとして、専門機関による審査を経て公式に「認定」されたものを指します。

賠償請求をする際、医師から「後遺症が残りましたね」と言われるだけでは、法的には不十分です。

申請手続きを経て法的な「後遺障害」の認定を受けなければなりません。後遺障害等級認定を受けて初めて、将来にわたる逸失利益や後遺障害慰謝料などを請求することができます。

後遺障害等級認定を行う2つの機関「自賠責保険」と「労災保険」の違い

後遺障害等級の認定は、主に2つの異なる制度の下で行われます。

1つは、すべての自動車事故被害者が対象となる「自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)」です。もう1つは、業務中や通勤中の事故に適用される「労災保険(労働者災害補償保険)」です。

以下の表に、それぞれの特徴をまとめました。

| 項目 | 自賠責保険 | 労災保険 |

|---|---|---|

| 目的 | 広く一般の交通事故被害者の救済 | 「労働者保護」に特化 |

| 審査機関 | 損害保険料率算出機構(NLIRO) | 労働基準監督署 |

| 審査方法 | ・提出された書面(後遺障害診断書や画像資料など)のみを基にした審査 ・客観的かつ画一的な基準で厳格に行われる。 | ・書面審査に加え、担当者が被害者本人と面談 ・自覚症状や日常生活、仕事への支障を直接聞き取るなど、多角的で丁寧な調査が行われる |

両制度共に、後遺障害等級表という基準を使用していますが、目的・審査機関・審査方法が異なります。そのため、同じ症状であっても認定される等級が異なるケースは少なくありません。

一般的には労災の後遺障害等級のほうが認定されやすい傾向にあります。そのため交通事故が労働災害にあたる場合、労災の手続きを先にするのが有利となりやすいです。

【後遺障害等級一覧表】1級から14級までの認定基準と症状の具体例

後遺障害等級は、症状の重さに応じて、最も重い第1級から最も軽い第14級までの14段階に区分されています。

さらに、常時または随時介護を要する場合に適用される基準があり、第1級と第2級が定められています。

この章では、法律で定められた等級の具体的な内容を、一覧表と症状の具体例を交えて解説します。

【一覧表】症状ごとの後遺障害等級の目安

後遺障害等級は、「自動車損害賠償保障法施行令」という法律に基づいて定められています。

以下に、各等級に該当する症状の代表的な例をまとめました。

【介護を必要とする場合】

| 後遺障害等級 | 症状の具体例 |

|---|---|

| 第1級 | ・神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの ・胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |

| 第2級 | ・神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの ・胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |

【介護を要さない場合】

| 後遺障害等級 | 症状の具体例 |

|---|---|

| 第1級 | 両眼が失明したもの、両腕をひじ関節以上で失ったものなど |

| 第2級 | 1眼が失明し他眼の視力が0.02以下になったもの、両腕を手関節以上で失ったものなど |

| 第3級 | 1眼が失明し他眼の視力が0.06以下になったもの、咀嚼または言語の機能を完全に失ったものなど |

| 第4級 | 両眼の視力が0.06以下になったもの、両耳の聴力を完全に失ったものなど |

| 第5級 | 1眼が失明し他眼の視力が0.1以下になったもの、神経系統の障害により特に軽易な労務しかできないものなど |

| 第6級 | 両眼の視力が0.1以下になったもの、脊柱に著しい変形や運動障害を残すものなど |

| 第7級 | 1眼が失明し他眼の視力が0.6以下になったもの、神経系統の障害により軽易な労務しかできないものなど |

| 第8級 | 1眼が失明または視力が0.02以下になったもの、脊柱に運動障害を残すものなど |

| 第9級 | 両眼の視力が0.6以下になったもの、鼻を欠損し機能に著しい障害を残すものなど |

| 第10級 | 1眼の視力が0.1以下になったもの、14歯以上に対し歯科補綴を加えたものなど |

| 第11級 | 脊柱に変形を残すもの、両耳の聴力が1m以上の距離では小声が聞き取れないものなど |

| 第12級 | 鎖骨等に著しい変形を残すもの、局部に頑固な神経症状を残すものなど |

| 第13級 | 1眼の視力が0.6以下になったもの、5歯以上に対し歯科補綴を加えたものなど |

| 第14級 | 局部に神経症状を残すもの、上肢・下肢の露出面に手のひら大の傷あとを残すものなど |

介護が必要となる後遺障害:第1級・第2級(自賠責法施行令別法第一)

後遺障害等級の中でも、「自賠責法施行令別法第一」の第1級と第2級は、生命維持に不可欠な神経系統や胸腹部臓器に著しい障害が残った場合に該当します。また、他者の介護なしでは日常生活を送ることが困難になった状態も対象です。

具体的には、以下のように区別されます。

| 別表第一第1級 | ・神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの ・胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |

|---|---|

| 別表第一第2級 | ・神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの ・胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |

「常に介護を要するもの」とは、食事・入浴・用便・着替えなど、生命維持に必要な身の回り動作のすべてにおいて介護が必要な状態を指します。

一方、「随時介護を要するもの」とは、これらの動作について部分的に介護が必要な状態です。

後遺障害等級に認定されるということは、被害者本人だけでなく、その家族の人生にも生涯にわたる影響が及ぶことを意味します。

賠償の問題は、将来にわたる介護体制の構築や、家族の生活を支えるための資金計画に大きく影響します。

介護を要さない場合の後遺障害:第1級~第14級(自賠責法施行令別法第二)

介護までは必要としないものの、事故によって身体や精神に様々な症状が残ってしまった場合の後遺障害は、「自賠責法施行令別表第二」に基づいて認定されます。

こちらは第1級から第14級までの幅広い等級が定められており、後遺障害の大半がこの別表第二に含まれます。等級は、障害が残った部位やその程度、労働能力への影響などを総合的に判断して決定されます。

後遺障害等級は認定手続きが必要

交通事故による症状が「後遺障害」として認められるためには、所定の機関による認定手続きを経る必要があります。

後遺障害等級は、医師が診断を下したり、時間が経てば自動的に認定されたりするものではありません。

後遺障害慰謝料や逸失利益を請求するために行う後遺障害等級の認定は、公平・中立な第三者機関である「損害保険料率算出機構(自賠責損害調査事務所)」が、提出された書類を基に審査を行い判断します。

後遺障害慰謝料や逸失利益といった、後遺障害に対する正当な賠償を受けるためには、この手続きが不可欠です。

後遺障害等級認定については、以下の記事でも詳しく解説しています。

関連記事:「後遺障害認定」の記事が公開され次第内部リンク

後遺障害等級の認定手続きの流れ【申請から認定まで】

後遺障害等級の認定を受けるためには、定められた手順に沿って、正確に手続きを進める必要があります。

ここでは、医師による「症状固定」の診断から、専門機関への申請、そして認定結果の通知に至るまでの一連の流れを、3つのステップに分けて具体的に解説します。

適切な認定を得るためには、各ステップが持つ法的な意味合いを理解することが大切です。

ステップ1:医師から「症状固定」の診断を受ける

後遺障害に関するすべての手続きは、医師による「症状固定」の診断から始まります。

症状固定とは、医学的に「これ以上治療を継続しても、症状の大幅な改善が見込めない状態」を指す専門用語です。怪我が完治した「治癒」とは異なり、痛みや機能障害などの症状が残存している状態を指します。

症状固定の診断は、損害賠償において特に重要な要素です。症状固定に至ることで治療期間は終了しますが、この治療期間の長短が後遺障害認定をする際の一つの考慮要素となるためです。

症状固定のタイミングは、単なる医学的な判断ではなく、被害者の受ける賠償額全体に影響を及ぼす重要なものです。

ステップ2:必要書類の準備と「後遺障害診断書」の作成を依頼する

症状固定の診断を受けたら、次は申請書類の準備に入ります。その中心となるのが、「後遺障害診断書」です。自賠責保険が定める特定の書式に、主治医が被害者の残存症状や検査結果などを詳細に記入します。

後遺障害診断書の内容は、後遺障害等級認定の成否に影響します。そのため、記載内容には最善の注意が必要です。

被害者が日々感じている痛みや生活上の不便を、MRI・CT・神経学的検査の結果など客観的なデータを用いて適切に記載することが大切です。

多くの医師は治療の専門家ですが、後遺障害等級認定の法的な要件に精通しているわけではありません。そのため、交通事故に詳しい弁護士が、診断書作成の段階から関与することが重要です。

後遺障害等級に関するお悩みは、弁護士法人アクロピースにお任せください。

後遺障害等級に精通した専門の弁護士が、適切な解決策を提案いたします。

60分の無料相談も実施しているので、お気軽にご相談ください。

\ 相談実績7000件以上/

【無料相談受付中】365日対応

ステップ3:損害保険料率算出機構へ申請する

後遺障害診断書をはじめとする必要書類がすべて整ったら、加害者が加入する自賠責保険会社を通じて、損害保険料率算出機構(NLIRO)に後遺障害等級認定の申請を行います。

損害保険料率算出機構は、保険料率の算出や損害調査を行う、公平・中立な第三者機関です。等級認定の判断を加害者側の保険会社が行うと思っている方がいるかもしれませんが、そうではありません。

損害保険料率算出機構は、提出された書面のみに基づいて厳正な審査を行います。これこそが、ステップ2で準備した「後遺障害診断書」をはじめとする証拠書類の質が重要な理由です。

適切な後遺障害等級の認定を受けるための4つの重要なポイント

後遺障害等級の認定は、単に手続きの流れを知っているだけでは不十分です。適正な評価を勝ち取るためには、いくつかの戦略的な視点が不可欠となります。

この章では、被害者が自らの権利を守り、最善の結果を得るために押さえるべき4つの重要なポイントを具体的に解説します。

関連記事:後遺障害等級認定とは?わかりやすく解説!申請の流れと適切な等級を得るポイントも

ポイント1:症状が改善しなくなるまで通院を続ける

症状固定のタイミングは、後遺障害等級認定プロセスにおける重要なポイントです。

症状固定は医師が判断するものであり、保険会社が決めるものでありません。

保険会社から症状が固定したはずであると言われ、治療費の打ち切りを打診されたとしても、症状が残っており医師が治療の必要性を認めているのであれば、引き続き治療費を払ってほしい旨伝えるようにしましょう。

また、症状固定に至るまでの期間、以下の3点は絶対にしないよう注意しましょう。

| 自己判断での通院中断 | 痛みが和らいだからといって、自己判断で通院をやめてしまうと、症状の一貫性が途切れ、事故との因果関係を疑われる原因となります。 |

|---|---|

| 症状固定前の示談 | 全ての損害が確定する前に示談に応じてしまうと、後から後遺障害が判明しても、追加で請求できない可能性があります。 |

| 医師や保険会社への一貫性のない申告 | 症状の訴えに一貫性がないと、カルテの記載内容に矛盾が生じ、後遺障害診断書の信憑性が損なわれます。 |

治療に専念し、医師と密に連携を取りながら、症状が改善しなくなるまで通院を続けましょう。

関連記事:保険会社が治療の打ち切りを連絡してきた!治療費打ち切りが通達されたときの対応方法

ポイント2:「後遺障害診断書」の内容を精査する

後遺障害診断書の情報が不十分であれば、適切な評価は得られません。医師に作成を任せきりにするのではなく、提出前に必ずその内容を精査することが重要です。

後遺障害診断書を作成する際のポイントは、以下のとおりです。

| 傷病名が正確に記入されているか | 症状の実態に即した正確な傷病名が記載されているかが重要です。 |

|---|---|

| 自覚症状に具体性があるか | 「首が痛い」といった曖昧な表現では不十分です。 「右首筋から右肩にかけて、常時、電気が走るような痛みがあり、30分以上のデスクワークが困難」 上記のように、部位・種類・頻度・日常生活への支障が具体的に記載されているかが大切です。 |

| 他覚的所見との整合性があるか | MRI画像の所見や、神経学的検査(深部腱反射テスト、徒手筋力テストなど)の結果が、自覚症状を裏付ける形で明確に記載されているかが重要です。 |

| 障害の見通しが適切に記載されているか | 「緩解の見込み」や「予後不明」といった回復の可能性を示唆する言葉では不十分です。 「症状固定」「治癒の見込みなし」といった、症状の永続性が断定的に記載されているかが大切です。 |

これらのポイントが満たされているかを確認し、不足があれば、医師に丁寧に追加の記載や修正を依頼する必要があります。

ポイント3:自覚症状と医学的な検査結果の一貫性を示す

審査機関が特に重視するのが、被害者の訴える「自覚症状」と、MRI画像や各種検査結果といった「医学的な客観的所見(他覚的所見)」との一貫性です。

後遺障害診断書の中だけでなく、事故直後から症状固定に至るまでのすべてのカルテ(診療録)を通じて示されなければなりません。

例えば、事故当初は首の痛みだけだったのに、症状固定間際になって突然腕のしびれを訴え始めた場合、事故との因果関係を疑われてしまいます。

後遺障害の存在を証明するためには、事故直後から一貫して、同じ部位の症状を具体的に医師に伝え続け、それがカルテに記録されていることが大切です。

ポイント4:透明性の高い「被害者請求」で申請する

後遺障害等級の申請方法には、「事前認定」と「被害者請求」の2種類があります。この選択もまた、結果を左右する重要な判断の一つです。

以下では、それぞれの違いについて解説します。

| 事前認定 | 加害者側の任意保険会社に手続きを任せる方法です。 被害者は後遺障害診断書を保険会社に渡すだけで済むため、手間がかからないというメリットがあります。 しかし、手続きの主導権は、賠償金を支払う側の保険会社にあり、被害者にとって有利な資料を積極的に集めてくれる保証はありません。 |

|---|---|

| 被害者請求 | 被害者自身(または代理人である弁護士)が、必要書類をすべて収集・作成し、加害者の自賠責保険会社に直接申請する方法です。 手間はかかりますが、提出する資料を完全にコントロールできるというメリットがあります。 |

適正な等級認定を得るためには、手続きの透明性が高く、提出資料を自らコントロールできる「被害者請求」を選択することが効果的です。

弁護士に依頼すれば、後遺障害診断書や症状の重さを補強する医師の意見書、日常生活への支障を具体的に記した家族の陳述書などを準備してくれます。あらゆる有利な証拠を添付して、万全の体制で審査に臨むことが可能です。

後遺障害等級に関するお悩みは、弁護士法人アクロピースにお任せください。

後遺障害等級に精通した専門の弁護士が、適切な解決策を提案いたします。

60分の無料相談も実施しているので、お気軽にご相談ください。

\ 相談実績7000件以上/

【無料相談受付中】365日対応

後遺障害等級別の慰謝料・逸失利益の相場|金額一覧と計算方法

後遺障害等級が認定されると、被害者は加害者側に対し、具体的にいくらの賠償を請求できるのでしょうか。この章では、賠償金の二大柱である「後遺障害慰謝料」と「逸失利益」について、その算定基準と計算方法を詳しく解説します。

金額の算定には複数の基準が存在し、どの基準を用いるかによって、最終的に受け取れる額が大きく異なるという事実を理解することが重要です。

慰謝料の3つの算定基準|自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準

交通事故の慰謝料を算定する際には、3つの異なる基準が存在します。

- 自賠責基準

- 任意保険基準

- 弁護士基準

どの基準を適用するかで、得られる賠償額は変わります。

自賠責基準

自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)によって定められている、最低限の補償を目的とした基準です。

法律で支払基準が定められており、3つの基準の中では最も金額が低くなります。

任意保険基準

各任意保険会社が、社内の内部基準として独自に設定している基準です。

基準は公表されておらず、一般的には自賠責基準よりは多少高いものの、次に述べる弁護士基準には遠く及ばない金額であることがほとんどです。

加害者側の保険会社が、被害者本人と直接交渉する際に提示してくる金額は、この基準に基づいています。

弁護士基準

過去の裁判例の蓄積によって形成された、裁判所が賠償額を判断する際に用いる基準です。「裁判基準」とも呼ばれます。

この基準は、被害者の受けた損害について過去の裁判例をもとに算定するため、3つの基準の中で最も高額になります。

被害者本人が保険会社と交渉しても、弁護士基準での支払いに応じてもらえることは、まずありません。弁護士が代理人として交渉に介入し、「要求に応じなければ訴訟を提起する」という現実的なプレッシャーがかかった場合に適用されます。

慰謝料の基準については、以下の記事でも詳しく解説しています。

関連記事:【交通事故損害賠償額算定基準】交通事故の損害賠償額が変わる3つの算定基準を詳しく解説

【等級別】後遺障害慰謝料の金額一覧表

後遺障害慰謝料が、自賠責基準と弁護士基準でどれほど異なるか、以下の表で具体的に比較してみましょう。その差は一目瞭然です。

| 後遺障害等級 | 自賠責基準(円)※2020年4月1日以降の事故 | 弁護士基準(円) |

|---|---|---|

| 第1級 | 1,150万(要介護の場合は1,650万) | 2,800万 |

| 第2級 | 998万(要介護の場合は1,203万) | 2,370万 |

| 第3級 | 861万 | 1,990万 |

| 第4級 | 737万 | 1,670万 |

| 第5級 | 618万 | 1,400万 |

| 第6級 | 512万 | 1,180万 |

| 第7級 | 419万 | 1,000万 |

| 第8級 | 331万 | 830万 |

| 第9級 | 249万 | 690万 |

| 第10級 | 190万 | 550万 |

| 第11級 | 136万 | 420万 |

| 第12級 | 94万 | 290万 |

| 第13級 | 57万 | 180万 |

| 第14級 | 32万 | 110万 |

出典:

自賠責基準は『自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準(国土交通省)』

弁護士基準は『民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準|(公財)日弁連交通事故相談センター東京支部編集』より引用

関連記事:後遺障害等級認定とは?手続きの流れ・適切な等級獲得のポイントを弁護士が解説

将来の収入減を補償する「逸失利益」の計算方法・相場

逸失利益とは、後遺障害が残ったために労働能力が低下し、将来にわたって得られなくなる収入(減収分)に対する補償です。被害者の将来の生活を支える上で、慰謝料と並んで重要な賠償項目となります。

逸失利益は、以下の計算式によって算出されます。

逸失利益=基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

各項目を詳しく見ていきましょう。

関連記事:後遺障害の逸失利益とは?等級別の相場や計算方法を弁護士が解説

基礎収入

原則として、事故前年の年収額が基準となります。給与所得者の場合は源泉徴収票などで明確ですが、自営業者・主婦(主夫)・学生・若年労働者などの場合、算定は複雑です。

弁護士は、賃金センサス(国の賃金統計)や過去の裁判例を基に、被害者の将来の可能性を最大限に評価した、正当な基礎収入額を主張します。

労働能力喪失率

後遺障害によって労働能力がどの程度失われたかを示す割合です。認定された後遺障害等級に応じて、以下のように定められています。

| 後遺障害等級 | 労働能力喪失率 |

|---|---|

| 第1級 | 100% |

| 第2級 | 100% |

| 第3級 | 100% |

| 第4級 | 92% |

| 第5級 | 79% |

| 第6級 | 67% |

| 第7級 | 56% |

| 第8級 | 45% |

| 第9級 | 35% |

| 第10級 | 27% |

| 第11級 | 20% |

| 第12級 | 14% |

| 第13級 | 9% |

| 第14級 | 5% |

ライプニッツ係数

将来にわたって受け取るはずの収入を、賠償金として一括で先取りすることになるため、その間に得られるはずの利息分をあらかじめ差し引く(中間利息控除)ための係数です。

労働能力を喪失する期間(原則として症状固定時から67歳まで)に応じて、法律で定められた数値を用います。

このように、逸失利益の計算は専門的です。特に基礎収入の算定は、被害者の職業や年齢によって大きく異なります。

適切に算定するためにも、法的知識を保有する弁護士に依頼することが大切です。

後遺障害等級に関するお悩みは、弁護士法人アクロピースにお任せください。

後遺障害等級に精通した専門の弁護士が、適切な解決策を提案いたします。

60分の無料相談も実施しているので、お気軽にご相談ください。

\ 相談実績7000件以上/

【無料相談受付中】365日対応

後遺障害等級の認定結果に納得できない場合に行う「異議申立て」とは?

後遺障害等級の申請をしても、必ずしも期待通りの結果が得られるとは限りません。「非該当」とされたり、想定よりも低い等級に認定されたりすることもあります。

しかし、その最初の判断が最終決定ではありません。その結果に不服がある場合、被害者には「異議申立て」という、再審査を求める権利が認められています。

この章では、諦めずに正当な評価を勝ち取るための異議申立てについて解説します。

異議申立てが認められる可能性があるケース

やみくもに「納得できない」と主張するだけでは、異議申立てが認められる可能性は低いでしょう。一度下された判断を覆すためには、最初の審査結果を覆すだけの根拠を示す必要があります。

異議申立てが成功する可能性が高いのは、以下のように初回の申請に何らかの「不備」があったケースです。

- 後遺障害診断書の記載不備:症状の具体的な内容や、日常生活への支障が十分に記載されていなかった

- 検査の不足:症状を客観的に裏付けるためのMRI検査や神経学的検査が行われていなかった、またはその結果が提出されていなかった

- 医学的根拠の不足:提出された資料だけでは、症状と事故との因果関係を十分に証明できなかった

異議申立てとは「情に訴える」ものではありません。「初回の申請の欠点を修正し、より完璧な立証資料を提出し直す」という論理的なプロセスといえるでしょう。

異議申立ての手続きを成功させるためのコツ

異議申立ては、加害者側の保険会社に対して「異議申立書」という書面を提出することから始まります。

この際、単に不服を唱えるだけでは不十分です。なぜ最初の認定が誤っているのか、どの等級が妥当であるかを、新たな証拠を基に具体的に主張する必要があります。

成功のコツは、「なぜ初回申請が認められなかったのか」を徹底的に分析することです。保険会社から送られてくる認定結果の通知書には、その理由が記載されています。

認定結果の通知書を精査し、それを覆すためにはどのような医学的証拠が追加で必要なのかを的確に見極めることが重要です。

例えば、以下のような対処法が考えられます。

- 「画像上の異常所見が認められないため」と言われた場合:より精度の高いMRIを撮影し直したり、画像鑑定の専門医に意見書を依頼したりする

- 「症状の一貫性が認められない」と言われた場合:事故当初からのカルテをすべて取り寄せ、一貫性を主張する意見書を医師に作成してもらう

この分析と戦略立案には、医学的知識と法律的知識の両方が不可欠です。

そのため、不服な認定結果を受け取った際は、迅速に弁護士へ相談しましょう。早期に相談することで、時間を無駄にすることなく、的確な次の一手を打つことが可能になります。

後遺障害等級に関するお悩みは、弁護士法人アクロピースにお任せください。

後遺障害等級に精通した専門の弁護士が、適切な解決策を提案いたします。

60分の無料相談も実施しているので、お気軽にご相談ください。

\ 相談実績7000件以上/

【無料相談受付中】365日対応

異議申立てでも結果が変わらない場合の最終手段

自賠責保険に対する異議申立て(何度でも可能)でも結果が覆らない場合、被害者にはさらに2つの道が残されています。

- 自賠責保険・共済紛争処理機構への調停申立て

- 民事訴訟(裁判)の提起

自賠責保険・共済紛争処理機構への調停申立てとは、裁判外紛争処理(ADR)の一種です。

弁護士や医師などの中立・公正な専門家で構成される委員会に、自賠責保険の判断が妥当であったかを審査してもらえます。裁判よりも迅速かつ費用がかからずに利用できますが、申請は一度しかできず、審査は書面のみで行われるのが特徴です。

すべての手段を尽くしても納得のいく結果が得られない場合は、民事訴訟(裁判)の提起も考えられます。裁判官が提出されたすべての証拠を吟味し、時には被害者本人や医師への尋問も行った上で、独自に後遺障害の有無や等級を判断してくれます。

時間と費用はかかりますが、被害者の生の声を届け、症状の実態を総合的に判断してもらえる機会となります。特にPTSDのような「見えない障害」や、判断が難しい複雑な事案において重要です。

これらの選択肢はそれぞれに特徴があり、どの手段が適しているかは事案によって異なります。専門家である弁護士と相談の上、適切な戦略を選択することが重要です。

後遺障害等級の問題を弁護士に相談・依頼するメリット

ここまで解説してきたように、後遺障害等級の認定プロセスは非常に専門的かつ複雑で、その結果が被害者の将来の生活を大きく左右します。

このような状況において、交通事故問題に精通した弁護士に相談・依頼することは、正当な権利を実現するために必須の手段です。

後遺障害等級の問題を弁護士に相談すると、具体的に以下のようなメリットを受けられます。

以下、それぞれ具体的に解説します。

関連記事:後遺障害の悩みは弁護士に相談・依頼すべき?メリットや費用・タイミングを徹底解説

適正な後遺障害等級が認定される可能性が高まる

弁護士は、単に書類を提出する代行者ではありません。適切な後遺障害等級の認定に向けて、以下のようなサポートが受けられます。

| 治療段階からのアドバイス | 認定を見据え、適切な通院頻度や受けるべき検査についてアドバイスします。 |

|---|---|

| 後遺障害診断書のマネジメント | 医師と連携し、法的・医学的に見て、最も説得力のある後遺障害診断書が作成されるよう働きかけます。 |

| 適切な申請方法の選択 | 被害者の利益を最大化するため、透明性の高い「被害者請求」を選択し、万全の証拠固めを行います。 |

これらの専門的なサポートにより、被害者自身で手続きを行う場合に比べ、適正な等級が認定される可能性が高まります。

慰謝料・賠償金を「弁護士基準」で請求でき、大幅な増額が期待できる

前述の通り、慰謝料の算定には「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3つの水準が存在します。弁護士が介入することで、最も高額な「弁護士基準」を前提とした交渉が可能です。

弁護士基準を利用したところ、保険会社が当初提示する賠償金から大幅に増額されるケースも珍しくありません。

本来あるべき正当な評価額を請求するためにも、欠かせない存在であるといえるでしょう。

関連記事:【弁護士監修】交通事故の慰謝料を増額する方法は?増額できるケースや注意点を解説

複雑な手続きや保険会社との交渉を一任できる

交通事故の被害者は、身体的な痛みや精神的な苦痛、将来への不安など、ただでさえ大きな負担を抱えています。

その上で、専門知識を要する複雑な書類の準備や、時に高圧的ともなりうる保険会社の担当者との交渉に対応するのは、あまりにも過酷です。

弁護士に依頼することで、これらの煩雑でストレスの多いやり取りをすべて一任できます。被害者は、賠償問題のストレスから解放され、心身の回復に集中することが可能です。

この精神的な負担の軽減は、金銭的なメリットと同じくらい、あるいはそれ以上に大きな価値があるといえるでしょう。

関連記事:交通事故の示談金に納得できない!保険会社に低すぎる額を提示されたときの対処法【示談金の基礎知識】

後遺障害等級の手続きに関する悩みは、弁護士法人アクロピースにお任せください。

後遺障害等級に精通した専門の弁護士が、適切な解決策を提案いたします。

60分の無料相談も実施しているので、お気軽にご相談ください。

\ 相談実績7000件以上/

【無料相談受付中】365日対応

後遺障害等級認定を弁護士に依頼するメリットについては、以下の記事でも詳しく解説しています。

関連記事:交通事故の「後遺障害等級認定」を専門性の高い弁護士に任せるべき理由!大宮でお探しの方は当事務所まで

後遺障害等級に関するよくある質問(FAQ)

ここでは、後遺障害等級に関して、被害者の方々から特によく寄せられる質問について、具体的かつ正確にお答えします。

Q.後遺障害等級の認定率はどのくらいですか?

後遺障害等級の認定率は決して高くありません。

損害保険料率算出機構の「自動車保険の概況」によれば、自賠責保険への全請求件数のうち後遺障害が認定される割合は約5%です。

この数字は、後遺障害の申請をしなかった軽微な物損事故なども含めた全件数に対する割合であるため、実際に申請したケースでの認定率はもう少し高くなると考えられます。

しかし、それでも認定のハードルが非常に高いことに変わりはありません。いかに適切な証拠を揃えて申請手続きに臨むことが重要であるかがわかるでしょう。

Q.申請してから結果が出るまでどれくらいの期間がかかる?

後遺障害等級認定の申請をしてから結果が通知されるまでの期間は、事案の複雑さによって異なります。

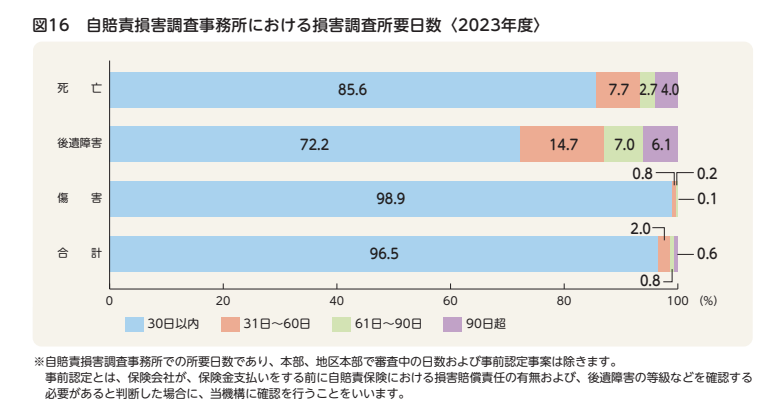

損害保険料率算出機構の統計によれば、比較的シンプルな事案であれば、申請から1ヶ月〜3ヶ月程度で結果が出ることが多く、全体の約9割が90日以内に処理されています。

ただし、高次脳機能障害や複数の部位にわたる重篤な後遺障害など、審査に慎重な判断を要する場合は、さらに長引く可能性があるでしょう。

Q.弁護士費用を支払うことで損をする可能性はある?

「弁護士に依頼すると、賠償金が増えても、結局は弁護士費用で損をするのでは?」と心配する人は多いです。しかし、後遺障害が問題となるような交通事故のケースでは、費用倒れになる可能性は極めて低いといえます。

その理由は、主に以下の2つです。

| 弁護士費用特約の存在 | ご自身やご家族が加入している自動車保険などに「弁護士費用特約」が付帯している場合、多くは300万円を上限として弁護士費用を保険会社が負担してくれます。 後遺障害が関わる事案の弁護士費用が300万円を超えることは稀なため、実質的な自己負担なく弁護士に依頼することが可能です。 |

|---|---|

| 弁護士による事前の見通し | 多くの法律事務所では、正式に依頼を受ける前に、無料相談などで賠償金の増額見込みと弁護士費用の見積もりを提示します。 そして、費用倒れになる可能性が高い事案については、依頼を受けること自体を勧めないのが一般的です。 したがって、被害者が不利益を被るリスクは、事前に回避できるでしょう。 |

弁護士への依頼を躊躇したことで、適切に後遺障害等級認定を受けられないことの方が損害は大きいです。1つ等級が変わるだけで、数百万円規模の金額を失うことになりかねません。

弁護士への依頼は、正当な賠償金を受け取るための投資と考えるべきでしょう。

後遺障害等級の認定で後悔したくない方は、弁護士法人アクロピースにお任せください。

後遺障害等級に精通した専門の弁護士が、適切な解決策を提案いたします。

60分の無料相談も実施しているので、お気軽にご相談ください。

\ 相談実績7000件以上/

【無料相談受付中】365日対応

まとめ:適正な後遺障害等級の認定を受けるために、まずは弁護士に相談しよう

本記事では、後遺障害等級制度の全体像を解説してきました。

後遺障害等級の認定手続きは複雑であり、「症状固定」のタイミングや「後遺障害診断書」の内容が結果を大きく左右します。申請方法には「事前認定」と「被害者請求」がありますが、手続きを自らコントロールできる「被害者請求」を選択することが大切です。

ただ、どのタイミングで誰に相談し、どのような証拠をどの手続きで提出するのかなど、一つひとつの選択が、最終的な結果に直結します。法的知識のない素人が判断することは難しいため、弁護士に相談することが重要です。

もし、交通事故による後遺症に苦しみ、将来に不安を抱えているのであれば、交通事故問題に精通した弁護士に、できるだけ早い段階で相談しましょう。

後遺障害等級に関するお悩みは、弁護士法人アクロピースにお任せください。

後遺障害等級に精通した専門の弁護士が、適切な解決策を提案いたします。

60分の無料相談も実施しているので、お気軽にご相談ください。

\ 相談実績7000件以上/

【無料相談受付中】365日対応