【無料相談受付中】24時間365日対応

【アクロピース解決事例集・遺留分侵害額被請求】兄弟からの遺留分請求、多額の生前贈与を主張して大幅減額に成功した事案

遺留分侵害額被請求事件

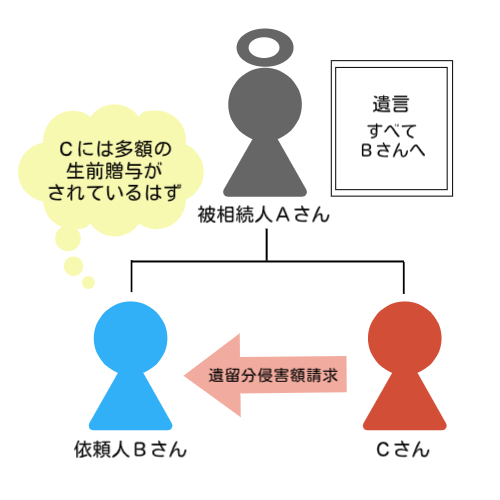

| 被相続人 | Aさん |

| 依頼人 | Bさん |

| 遺言 | あり |

| 相続人 | Bさん、Cさんの2人 |

| 相続財産 | ・自宅不動産 ・預貯金 ・家業関係 |

ご相談内容―兄弟からの遺留分請求

Aさんの死後、Cさんが、遺留分侵害額請求をしてきました。Bさんは、実家の家業を継いで両親とともに店を切り盛りし、また献身的に両親を介護していましたが、Cさんはほとんど関わりがありませんでした。

結果

遺言書の記載や当時の日記やメモ等を丁寧に精査し相手に伝えることで、満足のいく解決に繋がりました。

問題点

- 遺留分侵害額請求に対する対応

- 生前贈与の主張と証明の困難さ

弁護士の対応・サポート内容

生前贈与の有無の検討

遺留分侵害額請求をする人が被相続人から既に多額の贈与を受けている場合、その贈与の額は遺留分侵害額から控除される。

Cさんが大学進学や留学、不動産購入時に両親から多額の援助を受けていた事実をAさんから聴取。贈与の総額が遺留分に大きく影響する可能性があると判断。

証拠となる資料の洗い出し

贈与した事実は当事者しか知らないため、被相続人が亡くなった後にいつどれくらい贈与があったかを知ることは一般的に困難。

このケースでは、遺言に「Cに多額の贈与をした」との記載があるものの、通帳の履歴等の客観的な資料は一切残っていなかったため、Aさんが不定期につけていた日記やメモを徹底的に精査。

メモの文字起こしと時系列整理

弊所がAさんのメモをすべて文字起こしし、贈与があったと推測される時期を明確化。日記の記載内容と遺言書の文言を組み合わせて、「多額の贈与」が具体的であることを示す準備を進行。

Cさん側との交渉

これらの情報をもとに、Cさん側に対して贈与額が遺留分の請求に影響することを粘り強く主張。はじめは否定していたCさんも徐々に主張を受け入れ、和解交渉に応じる姿勢に。

和解成立

最終的には、Cさんがこちらの主張した贈与額をほぼ全額認める内容で和解が成立。遺留分の請求額も大幅に減額され、Bさんにとって非常に有利な結果となった。

解決のポイント

形式的な証拠がない中でも、被相続人の遺言書や日記・メモといった「生活に根ざした資料」を丁寧に拾い上げることで、実質的にCさんの贈与を裏付け、請求額の大幅減額に成功しました。

弁護士からのコメント

証拠が通帳だけではないことを改めて感じる事案でした。親が残したメモや遺言の文言からでも、交渉材料を作ることは可能です。請求を受けた側も、過去の事実を一つひとつ丁寧に振り返ることで、不利な状況を大きく変えることができます。

\ 7000件以上の相談実績 /

※掲載している解決事例は、実際に弁護士法人アクロピースが取り扱った案件をもとに作成しておりますが、プライバシーに配慮し、内容の一部を変更・編集しております。

ご相談内容や解決結果は案件ごとに異なりますので、詳細はぜひ個別相談にてお話しください。