婚姻費用分担請求とは?計算方法から手続きの流れ、払わない相手への対処法まで解説【弁護士監修】

婚姻費用分担請求とは、別居中でも生活費を請求できる制度です。離婚協議中でも生活費を請求できるため、特に収入の少ない側にとって重要な役割を果たします。

この記事では、「婚姻費用分担請求」について、法的な根拠や金額の計算方法、請求の具体的な手続き、相手が支払いに応じない場合の対処法まで、詳しく解説します。

婚姻費用分担請求について正しく理解し、経済的な不安を解消する知識を身につけていきましょう。

婚姻費用分担請求でお悩みの方は、弁護士法人アクロピースにお任せください。

離婚問題の経験が豊富な弁護士が、一人ひとりの状況に合わせて適切な対処を提案します。

初回60分の無料相談も実施しているので、ぜひ一度相談してみてください。

\ 初回60分無料!/

【無料相談受付中】365日対応

婚姻費用分担請求とは?

婚姻費用分担請求は、夫婦の一方がもう一方の配偶者に対し、別居中の生活を維持するために必要な費用の分担を求めることです。

なお、婚姻費用は別居中だけでなく、同居していて相手が生活費を支払わない場合にも請求が可能ですが、別居してから請求する場合が多いでしょう。

この請求は生活レベルの格差が生じないように調整することを目的として定められた正当な権利で、夫婦でいる以上別居をしていても支払う義務があるものです。婚姻費用は原則として、収入の多い配偶者が少ない配偶者に支払います。

ここでは、婚姻費用の定義や法的根拠、どのような費用を実際に請求できるかを解説します。

そもそも婚姻費用とは?離婚前・別居中でも請求できる生活費

婚姻費用とは、夫婦や子どもの生活費全般のことです。

具体的にどのような費用が対象となるのか、以下の表で整理しましょう。

| 標準的な算定方法に含まれるもの | ・基本的な衣食住の費用 ・公立学校の学費 ・一般的な医療費 ・子どもの養育費 ・交際費(社会通念上相当の範囲) |

|---|---|

| 標準的な算定方法に含まれないもの(別途交渉や主張立証の必要があるもの) | ・私立学校の学費 ・通学のための下宿代 ・学習塾の費用 ・持病による継続的な高額医療費 ・社会通念以上の交際費・娯楽費 |

表のうち、「標準的な算定方法に含まれるもの」は、あとで解説する「婚姻費用算定表」の金額に織り込まれています。一方で、「標準的な算定方法に含まれないもの」は、「特別な費用」として、必要性を主張立証し、交渉していく必要があります。

婚姻費用を請求できるのはなぜ?法律上の根拠

婚姻費用を請求できるのは、民法760条に以下のように定められているためです。

夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。

(引用:民法|760条)

この法律は、「自分と同じ水準の生活を相手にも保障する」ことを意味する「生活保持義務」に基づくものです。生活保持義務は、親族間に認められる「生活扶助義務(自分の生活に余裕があれば助ける義務)」とは一線を画す、非常に強い義務です。

この生活保持義務は、夫婦の感情的な結びつきや同居の事実ではなく、「法律上の婚姻関係」そのものから生じます。したがって、たとえ夫婦関係が事実上破綻していても、離婚届が受理されるまではこの生活保持義務は消滅しません。

この法的な安定性から、婚姻費用分担請求はとても強力な権利になっており、別居中に生活費に困ることなく離婚の協議を進めるための強力な後ろ盾となります。

婚姻費用と養育費の違い

婚姻費用と養育費は、支払われる時期と対象者が根本的に異なります。

婚姻費用は「離婚が成立するまで」の配偶者と未成熟子に支払われる費用であるのに対して、養育費は「離婚成立後」に、子どものためだけに支払われる費用です。

両者の違いを、以下の表にまとめました。

| 項目 | 支払時期 | 対象者 |

|---|---|---|

| 婚姻費用 | 離婚成立まで | 配偶者+未成熟の子 |

| 養育費 | 離婚成立後 | 未成熟の子のみ |

婚姻費用には、子どもと配偶者両方の生活費が含まれるため、一般的に養育費よりも高額になります。

弁護士 佐々木一夫

弁護士 佐々木一夫両者の違いを理解することは、離婚後の生活費の見通しに欠かせません。しっかりと理解しておきましょう。

養育費のトラブルについては、以下の記事で詳しく解説しています。

関連記事:養育費のトラブルは弁護士に相談すべき?依頼するメリットや費用相場・選び方を解説

婚姻費用分担請求でもらえる金額はどのくらい?

婚姻費用は、基本的には家庭裁判所が公表している「婚姻費用算定表」に基づいて決まります。

ここでは、算定表の見方や年収別のシミュレーション、算定表だけではカバーできない特別な費用について解説します。

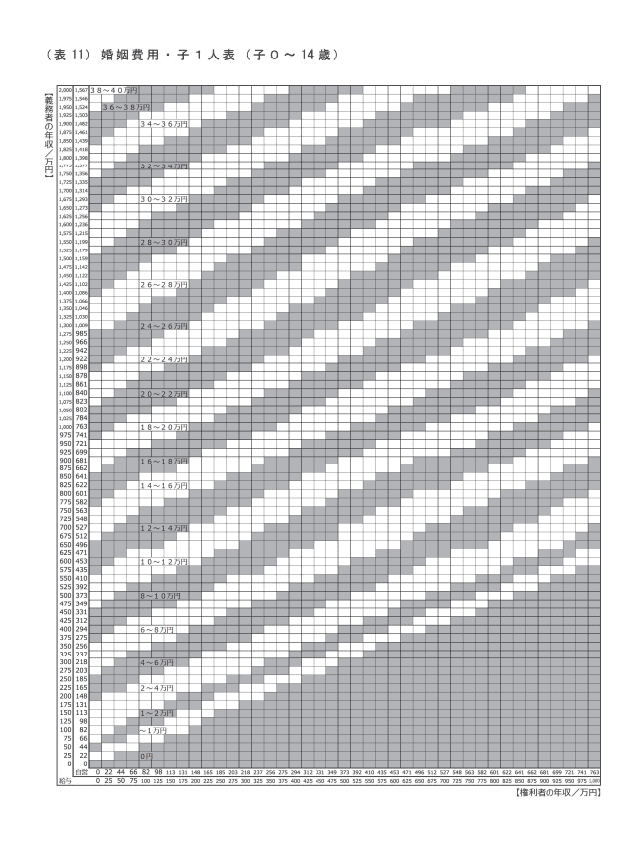

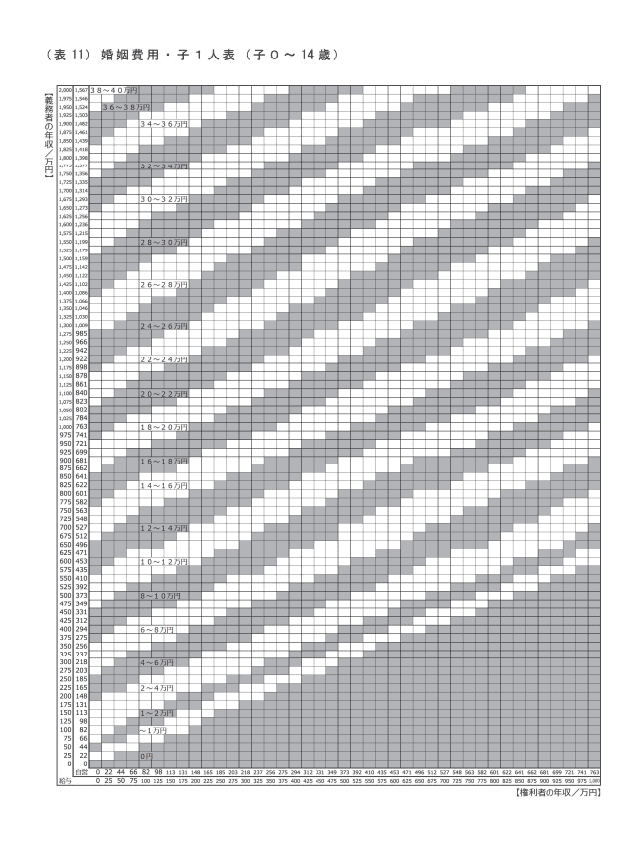

婚姻費用算定表の見方

婚姻費用の金額は、「婚姻費用算定表」が基準となります。算定表は、2025年9月現在「令和元年版」(2019年12月改定)が最新版として広く用いられています。

算定表の見方は以下のとおりです。

夫婦それぞれの年収を確認する

まず、夫婦双方の年収を明らかにします。

会社員などの給与所得者の場合は、源泉徴収票の「支払金額」を基準とします。

自営業者の場合は、確定申告書の「課税される所得金額」を基本とし、そこへ青色申告特別控除など、実際には支出していない費用を足し戻した金額が年収の基準です。

子どもの人数と年齢に応じた表を選ぶ

次に、ご自身の状況に合った算定表を選びます。

婚姻費用算定表は、子どもの人数(0~3人)と年齢(0~14歳、15歳以上)の組み合わせによって、全部で10種類に分かれています。

自分の家庭の状況に最も近い表を選択してください。

表の縦軸・横軸を確認する

表を選んだら、縦軸と横軸が何を示しているかを確認します。

縦軸は「婚姻費用を支払う側(義務者)の年収」、横軸は「婚姻費用を受け取る側(権利者)の年収」を表しています。

縦軸と横軸が交わる点の金額を確認する

最後に、ステップ1で確認した双方の年収が、縦軸と横軸でそれぞれどの範囲に該当するかを探します。

両者が交差する欄に記載されている金額帯が、受け取れる、あるいは支払うべき月々の婚姻費用の目安です。

算定表の金額は、あくまでも標準的な婚姻金額の目安を示しているにすぎません。合意の際は、家庭ごとに異なるさまざまな事情を考慮した金額になるケースも多く見られます。

ただし、該当する年収で必要と考えられる一般的な費用は、算定表において既に考慮されています。そのため、基本的にはこの算定表の範囲内で婚姻費用が決まることが一般的です。

【年収別】婚姻費用の計算シミュレーション(子ども1人/2人の場合)

算定表を使って、具体的なケースをシミュレーションしてみましょう。

例えば、どちらも給与生活者(会社員)である夫婦が別居し、10歳の子どもが1人いる年収100万円の方が、年収500万円の配偶者に婚姻費用を請求するとします。

その場合、参照する表は、以下の婚姻費用・子1人表(子0〜14歳)です。

縦軸となる配偶者の年収500万円と、横軸となる請求者の年収が交わるのは、「月額8〜10万円」であるため、この場合の婚姻費用は月額8〜10万円と見積もることができます。

夫婦の年収や子どもの人数ごとのシミュレーション結果を3例、以下にまとめました。

| 条件 | 婚姻費用のシミュレーション金額 |

|---|---|

| 例1. 義務者(夫):年収500万円 権利者(妻):年収100万円子1人(10歳) | 月額8~10万円程度 |

| 例2. 義務者(夫):年収650万円 権利者(妻):無職子2人(12歳、8歳) | 月額12~14万円程度 |

| 例3. 義務者(夫):年収1,000万円 権利者(妻):年収400万円子3人(16歳、10歳、6歳) | 月額20~22万円 |

ご自身がどの程度の金額を請求できるか気になる方は、一度確認してみるとよいでしょう。

婚姻費用算定表で考慮されない特別な費用(私立の学費・高額な医療費など)

婚姻費用算定表は、子どもが公立学校に通い、一般的な医療費がかかるという標準的な家庭をモデルに作られています。

そのため、前の見出しで挙げた下記の「特別な費用」は、算定表の金額には含まれていません。

- 私立学校の学費

- 通学のための下宿代

- 学習塾の費用

- 持病による継続的な高額医療費

- 社会通念以上の交際費・娯楽費

これらの費用を上乗せして請求するには、話し合いや調停の場で必要性を主張し、相手の合意を得る必要があります。その際、交渉を有利に進めるためのポイントは以下のとおりです。

| ポイント | 解説 |

|---|---|

| 支払う側の同意の有無 | 同居中に夫婦双方がその支出(例:私立学校への進学)に同意していたかどうかが重要な判断材料となる |

| 支払う側の資力 | 相手の収入や資産状況から見て、その費用を負担できるか |

| 必要性の主張 | なぜその費用が必要なのか(例:子どもの進路希望、持病の治療など)を客観的な資料と共に論理的に説明することが求められます。 |

最終的には、算定表の金額に特別な費用の一部または全部を双方の収入に応じて按分した額を加算し、合意を目指します。

婚姻費用分担請求の具体的な手続きと流れ

婚姻費用を請求するには、いくつかの段階的な手続きがあります。ここでは、その具体的な流れを4つのステップに分けて解説します。

夫婦間の話し合い(協議)

最初に行うべきは、夫婦間での直接の話し合い(協議)です。婚姻費用算定表を一つの基準として、金額や支払方法について冷静に協議しましょう。

話し合いがまとまらない、あるいは相手が話し合いに応じない場合には、「内容証明郵便」の送付が有効です。

内容証明郵便に法的な強制力はありませんが、「いつ、誰が、どのような内容の請求をしたか」を郵便局が証明してくれます。

婚姻費用分担請求は、支払いを請求した日から分担義務が生じると考えられているので、請求の意思を伝えた日を確定的な証拠として残すことが重要です。(参照:神戸市|内容証明郵便)

合意内容をもとに公正証書を作成

話し合いで金額や支払条件に合意した場合は、その内容を「公正証書」にしておくことも欠かせません。

公正証書に「強制執行認諾文言」を付けておけば、万が一支払いが滞った際に、裁判を起こすことなく、直ちに相手の給与や預貯金などを差し押さえる強制執行の手続きが可能となります。(参照:法務省|公正証書によって強制執行をするには)

婚姻費用分担調停の申し立て

夫婦間の話し合いで解決しない場合は、家庭裁判所に「婚姻費用分担請求調停」を申し立てます。(参照:裁判所|婚姻費用の分担請求調停)

調停とは、裁判官と民間の有識者から選ばれた調停委員が中立な第三者として間に入り、双方の事情や意見を聞きながら、円満な解決策を探る話し合いの場です。

調停は当事者が直接顔を合わせずに済むよう配慮されており、非公開のため、冷静に話し合いを進めやすいメリットがあります。事案によりますが、期間は半年から1年程が一般的です。

申し立てには、申立書、夫婦の戸籍謄本、双方の収入資料(源泉徴収票や確定申告書の写しなど)が必要となります。申立書の書式は裁判所のウェブサイトからダウンロード可能です。

婚姻費用分担調停が不成立なら審判手続きに移行

調停でも合意に至らなかった場合、調停は「不成立」となり、「審判」に移行します。審判へは自動で移行するため、新たな申し立ては必要ありません。(参照:裁判所|婚姻費用分担請求調停を申し立てる方へ)

審判は、当事者間の話し合いではなく、裁判官が双方から提出された資料や主張など、一切の事情を総合的に考慮して、法的な観点から婚姻費用の金額や支払方法などを最終的に決定します。

当事者の合意は必要なく、裁判所が判断を下すのが特徴です。結果が出るまでの期間は事案によって異なりますが、数ヶ月程が目安です。

審判に不服がある場合は即時抗告申し立て

家庭裁判所の裁判官が下した審判の内容に納得できない場合は、不服の申し立て(即時抗告)が可能です。

即時抗告ができるのは、審判書を受け取った日の翌日から起算して2週間以内で、この期間を過ぎると審判結果が確定します。(参照:裁判所|即時抗告)

申し立てを行うと、事件は高等裁判所に送られ、再度審理されます。

ただし、一度下された法的な判断を覆すことは容易ではないため、即時抗告を行うかは証拠や法的根拠を精査した上での検討が必要です。

なお、離婚に関しての調停は、婚姻費用請求調停とは異なります。離婚調停については、以下の記事を参考にしてください。

関連記事:離婚調停は弁護士に依頼すべき?費用相場や相談タイミングを専門家が徹底解説

婚姻費用分担請求できる期間はいつからいつまで?

婚姻費用分担を請求できる時期は、原則的に「請求の意思を相手に明確に伝えた時から、費用を支払う必要がなくなる時まで」です。

具体的な請求期間の始まりと終わりについて、以下にまとめました。

| 時期 | 概要 | 例 |

|---|---|---|

| 支払いが開始される時期 | 原則として、請求の意思を相手に明確に伝えた時 | ・婚姻費用分担請求の調停を家庭裁判所に申し立てた時 ・内容証明郵便で支払いを請求した時 |

| 支払いが終了する時期 | 費用の支払いが不要になる時 | ・離婚が成立する時 ・別居を解消して再び同居する時 |

ここで重要なのは、婚姻費用の支払いが開始される時期は、別居を開始した日ではなく、原則として「請求の意思を相手に明確に伝えた時」である点です。

別居開始から自動的に計算されることはないため、できるだけ早く請求手続きを始めましょう。

婚姻費用分担請求のメリット・デメリット

婚姻費用分担請求をすると、経済的な安定は得られますが、相手との関係に影響する可能性もあります。

最適な判断を下せるよう、請求のメリットとデメリット両方を理解しておきましょう。

婚姻費用分担請求のメリット

婚姻費用分担を請求するメリットは、以下のとおりです。

- 別居中の経済的な基盤を確保できる

- 相手が離婚を渋っている場合、早期の離婚解決に応じるきっかけとなる

婚姻費用を請求する最大のメリットは、別居中の経済基盤を確保できることです。

安定した収入が見込めれば、日々の生活への不安が和らぎ、精神的な安定が得られます。経済的な余裕によって、焦りから不利な条件で離婚に応じる必要もなくなり、ご自身の将来や子どものことを冷静に考える時間も生まれるでしょう。

また、婚姻費用は、支払う側にとって毎月の経済的負担となります。そのため、相手が離婚を渋っている場合、早期の離婚解決に応じるきっかけになることもメリットです。

婚姻費用分担請求のデメリット

婚姻費用分担請求のデメリットは、以下のとおりです。

- 相手との感情的な対立が深まる

- 支払ってもらうまで長い期間がかかるケースもある

婚姻費用という金銭的請求をすることで相手との感情的な対立が深まり、すでにもつれている関係がさらに悪化する可能性がある点は、婚姻費用分担請求のデメリットです。その結果、親権や財産分与といった離婚協議そのものがスムーズに進まなくなり、速やかな離婚が難しくなるケースも考えられます。

また、当事者間の話し合いで合意に至らず、家庭裁判所の調停や審判に移行した場合には、実際に支払ってもらうまでに数ヶ月から1年以上の時間と大きな労力がかかるケースも少なくありません。

婚姻費用分担請求は、相手の状況や心理状態によって「離婚を早める助け」にも「関係をこじらせる障害」にもなり得ます。

請求すべきか迷う場合は、専門家へ相談するのも一つの手段です。

婚姻費用請求をするか迷ったり、請求に不安がある方は弁護士法人アクロピースまでご相談ください。

婚姻費用分担請求でお悩みの方は、弁護士法人アクロピースにお任せください。

離婚問題の経験が豊富な弁護士が、一人ひとりの状況に合わせて適切な対処を提案します。

初回60分の無料相談も実施しているので、ぜひ一度相談してみてください。

\ 初回60分無料!/

【無料相談受付中】365日対応

婚姻費用分担請求が認められるケース

婚姻費用は、離婚時の慰謝料や養育費などに比べると知られておらず、どのようなケースで認められるか分からない方も少なくありません。

ここでは、請求が認められる典型的な3つのケースについて具体的に解説します。請求が認められる可能性が高いかを、一度確認しておきましょう。

別居中で相手の収入が自分より多い場合

収入が自分より多い相手と別居しているケースは、婚姻費用分担請求が認められる典型的な事例です。

夫婦は法律上、お互いが同程度の生活水準を維持できるよう支え合う義務を負っています。同居中は一つの家計で生活レベルが共有されますが、別居すると家計が分断され、収入の少ない側の生活水準が著しく低下する可能性も考えられます。

そのため、夫婦の間に収入差が存在する限り、生活費の支払いを法的に求めることが可能です。

専業主婦(主夫)で収入がないまたはパート収入しかない場合

ご自身に収入がまったくない、あるいはパート収入のみで相手より収入が著しく少ない場合も、婚姻費用は請求できます。家事や育児に専念することも、夫婦の協力義務の一環であり、家庭への重要な貢献と見なされるためです。

民法760条では、収入がない側が経済的に困窮することがないよう、相手の収入に応じた生活費を請求する正当な権利を保障しています。パート収入などがある場合でも、相手の収入との間に大きな差があれば、その差を埋めて生活レベルを維持するために請求が認められます。

同居中(家庭内別居)でも相手が生活費を渡さない場合

同じ家で暮らしていても、相手が一方的に生活費を渡さない、あるいは家計を完全に分離している状況は「家庭内別居」と見なされることがあります。このような状態では、夫婦間の協力・扶助義務が果たされていないと判断され、婚姻費用の分担請求が可能です。

実際に、同居中でありながら家庭裁判所に調停を申し立て、婚姻費用の支払いが認められたケースは少なくありません。

生活費をもらえず困窮している場合、同居を理由に請求を諦める必要はないのです。

ただし、家庭内別居のケースでは、家計の負担状況を始めとする具体的な生活実態が重要な判断材料となるため、弁護士に相談するのが確実です。

婚姻費用分担請求でお悩みの方は、弁護士法人アクロピースにお任せください。

離婚問題の経験が豊富な弁護士が、一人ひとりの状況に合わせて適切な対処を提案します。

初回60分の無料相談も実施しているので、ぜひ一度相談してみてください。

\ 初回60分無料!/

【無料相談受付中】365日対応

婚姻費用分担請求が認められない(減額される)可能性のあるケース

婚姻費用分担請求は強力な権利ですが、万能ではありません。特定の状況下では、請求が認められなかったり、認められても大幅に減額されたりする可能性もあります。

例えば、権利の濫用と見なされる場合や、請求者自身に婚姻関係破綻の大きな責任がある場合などがこれにあたります。確実な請求をするために、確認しておきましょう。

請求側が有責配偶者の場合

有責配偶者、つまり不貞行為(不倫)や暴力など、婚姻関係が破綻する主な原因を作った側からの請求は、制限される可能性があります。

原則として、婚姻関係の破綻責任と生活保持義務は別問題として扱われるため、有責配偶者であっても請求権自体が即座になくなるわけではありません。

しかし、例えば不貞行為が原因で一方的に家を出て、不倫相手と同棲を始めるなど、有責の程度が著しく重い場合は、婚姻費用の請求が「信義則違反」や「権利の濫用」にあたると判断されることがあります。

その結果、裁判所の判断で請求額が大幅に減額されたり、場合によっては棄却されたりする可能性があるのです。

【補足】婚姻費用分担請求が制限される範囲

有責配偶者であっても、減額・制限の対象となるのは、あくまで有責配偶者自身の生活費部分に限られます。

親の有責性と子どもの権利は明確に切り離して考慮される点がポイントです。

子どもには何ら責任がないため、その養育に必要な費用(養育費相当額)については、親の権利とは独立して通常どおり請求が認められるのが一般的です。

権利の濫用と判断される場合

婚姻費用の請求が、権利の濫用にあたると判断された場合も、請求は制限されます。例えば、以下のようなようなケースが該当します。

- 十分な収入や資産があるため生活に不自由はないものの、相手を困らせるために請求する

- DVを始めとする正当な理由もなく一方的に家を出て夫婦間の協力義務をまったく果たさず、自身の権利だけを主張する

これらのケースでは、夫婦間の公平性を著しく欠くと判断され、請求が認められなかったり大幅に減額されたりする可能性が考えられます。

婚姻費用は、あくまで生活に困窮する配偶者と子どもを保護するための制度であるという本質を理解しておいてください。

婚姻費用分担請求を無視された場合の対処法

婚姻費用を請求しても相手が無視したり、一度は合意したにもかかわらず支払いが滞ったりするケースは少なくありません。

ここからは、そのような場合の対処法を解説します。

【取り決め前の場合】すぐに請求の意思表示をする

婚姻費用の金額について具体的な取り決めができていない段階で相手に無視された場合は、請求の意思を明確に記録に残すことから始めましょう。

前述のとおり、婚姻費用は原則として請求時からしか支払われません。そのため、「請求した」という事実が残る形での意思表示が大切です。

請求の意思表示は、以下の手順で行います。

- 内容証明郵便を送付し、「いつ請求したか」という事実を法的に証明する

- それでも相手が応じなければ、ためらわずに家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停を申し立てる

行動が遅れるほど、その期間に受け取れるはずだった婚姻費用を失うことになるため、1日でも早い行動が大切です。

【取り決め後に支払われない場合】強制執行が可能

公正証書や調停調書、審判書などで支払いが法的に確定しているにもかかわらず、相手が支払いを怠る場合は、「強制執行」という強力な手段をとります。

これは、地方裁判所に申し立てて差し押さえた相手の財産から支払いを受ける手続きです。

最も効果的なのは、相手の「給与」や「預貯金」の差し押さえです。特に給与を差し押さえた場合、裁判所から相手の勤務先に直接命令がいくため、会社は給与から婚姻費用分を天引きし、直接口座に振り込むことになります。

これにより、将来にわたって安定的に婚姻費用を回収することが可能となるでしょう。

支払われなかった際の催促方法については、以下の記事で詳しく解説しています。

関連記事:別居中の生活費をくれない!生活費を請求する具体的な方法と相場

【専門家への相談】婚姻費用分担請求を弁護士に依頼する4つのメリット

婚姻費用の請求は自分で行うことも可能ですが、手続きの複雑さや相手との交渉による精神的負担は決して小さくありません。

以下4つの理由から、婚姻費用分担請求は弁護士へ依頼することをおすすめします。

順番に説明します。

必要書類を自分ですべて揃えなくて済む

調停や審判の手続きでは、申立書や事情説明書、収入を証明する資料など、専門的で多岐にわたる書類を用意する必要があります。書類に不備があると、手続きが遅延し、精神的な焦りにもつながりかねません。

弁護士に依頼するメリットは、これら複雑な書類の作成から収集、裁判所への提出まで、すべてを正確に代行してもらえる点です。

正確な手続きによって請求がスムーズに進めば、必要な費用を早期に獲得でき、生活の立て直しも速やかに進みやすくなるでしょう。

適正な金額を算出して交渉を有利に進められる

基本的な婚姻費用は算定表に沿って決まります。そのため、私立の学費や特別な医療費といった個別の事情を法的に整理し、適正な金額に反映させるには専門的な知識が必要です。

弁護士は、判例や実務に基づいた豊富な知識を持って状況に合わせた最も妥当な金額を算出し、その根拠を論理的に主張できます。

特に最近では、子供を習い事や塾に通わせていることは多く、これらの費用について適正な分担を求めることは必須ともいえますが、代理人をつけないままで婚姻費用を決定した場合にはこれらの費用が適切に考慮されないまま決定されている事例がかなり見られます。

感情的になりがちな相手との交渉も、弁護士が代理人として冷静かつ戦略的に進めることで、ご自身で直接交渉するよりも有利な条件で合意できる可能性が高まるでしょう。

精神的・時間的負担を大幅に軽減できる

別居や離婚の渦中にある中で、対立している相手と直接金銭交渉を行うことは、非常に大きな精神的ストレスとなります。

また、平日の昼間に何度も裁判所へ足を運ぶのが、仕事や育児の負担になる方も少なくありません。

弁護士に依頼すれば、やり取りはすべて弁護士が窓口となり、相手と直接話す必要がなくなります。

裁判所への出頭も代理してくれるため、心身の負担が大幅に軽減され、ご自身の生活を守りながら問題解決に臨むことができるでしょう。

手続きをすべて任せられ、強制執行までスムーズに対応できる

弁護士は、最初の交渉から調停、審判、そして万が一支払いが滞った場合の強制執行まで、すべての法的手続きを一貫してサポートします。

例えば「調停で合意したのに支払われない」といった事態が発生しても、次の法的手段である強制執行の手続きへ速やかに移行可能です。

法的な手続きを最後まで責任を持って任せられる安心感は、何物にも代えがたいものです。

問題解決までの険しい道のりを、専門家が伴走してくれる心強さが、弁護士に依頼する大きなメリットと言えるでしょう。

婚姻費用分担請求を弁護士依頼する時の費用相場・内訳

婚姻費用分担請求を弁護士に依頼する際は、以下のような費用がかかります。

| 費用 | 相場 |

|---|---|

| 相談料 | 30分5,000円~1万円程度 初回無料相談を実施している事務所も多い |

| 着手金 | 16万円~40万円ほど(調停・審判・訴訟によって異なるケースも多い) |

| 成功報酬 | 基礎報酬:12万~20万円+経済的利益の11~22%ほど |

| 日当 | 2万円〜5万円程度 |

| 実費 | 数千円〜1万円前後 |

ただし、事務所によって細かな料金体系は異なります。

婚姻費用請求だけを依頼するのか、離婚調停や慰謝料請求も含めて依頼するのかなど、細かな依頼内容によっても金額は変動します。

依頼する際は必ず説明を受け、見積もりを確認するようにしましょう。

離婚の弁護士費用については、以下の記事もあわせてご覧ください。

関連記事:離婚の弁護士費用はいくら?相場や内訳・払えない場合の対処法を弁護士が解説

婚姻費用分担請求に強い弁護士の選び方

婚姻費用分担請求に強い弁護士を選ぶ際、押さえておきたいポイントは以下のとおりです。

- 離婚や男女問題を多く取り扱っているか

- 親身に話を聞いてくれるか

- 料金体系が明確か

まず、離婚や男女問題といった家事事件に強い弁護士を選ぶことが大前提です。法律事務所のホームページから、婚姻費用に関する解決実績が豊富かを確認しましょう。

初回相談などを利用して実際に弁護士と話し、コミュニケーションの取りやすさを見極めるのも大切です。相談時は下記のポイントを意識してみてください。

- 親身に話を聞いてくれるか

- 難しい法律用語を分かりやすく説明してくれるか

- 今後の見通しやリスクを誠実に話してくれるか など

また、費用体系が明確であることも大切なポイントです。婚姻費用請求の弁護士料金は、調停のみで済む場合と調停・審判へ移行した場合で費用が違うケースが少なくありません。

初回相談時に、どの程度の費用が必要になりそうかを合わせて確認しておくことをおすすめします。

婚姻費用分担請求でお悩みの方は、弁護士法人アクロピースにお任せください。

離婚問題の経験が豊富な弁護士が、一人ひとりの状況に合わせて適切な対処を提案します。

初回60分の無料相談も実施しているので、ぜひ一度相談してみてください。

\ 初回60分無料!/

【無料相談受付中】365日対応

婚姻費用分担請求に関するよくある質問

婚姻費用調停では具体的に何を聞かれますか?

調停では、適正な婚姻費用を算出するために、夫婦双方の生活状況について幅広く質問されます。確認される内容の具体例は、以下のとおりです。

- 双方の収入(給与明細や源泉徴収票など)

- 資産状況

- 子どもの人数や年齢

- 子どもの教育状況(公立か私立か、塾や習い事の費用など)

- 別居に至った経緯

- 現在の生活状況(毎月の支出内訳など)

- 今後の離婚の意思の有無 など

これらの質問は、単なる事実確認に留まりません。

収入や資産といった経済的基盤から、別居の経緯や子どもの教育状況といった個別の事情までを総合的に把握し、法律が保護すべき「夫婦が同等に維持すべき生活水準」を客観的に再構築することを目的としています。

婚姻費用は過去に遡って請求できますか?

遡っての請求は、理論上は可能です。しかし、実務上は請求の意思を明確に示した時点以降の費用しか認められないことが一般的です。

具体的には、内容証明郵便を送付した日や家庭裁判所に調停を申し立てた日が、支払いの開始時期となります。

別居後に請求をためらうと、その期間の生活費は受け取れなくなる可能性が高いため、できるだけ早くの行動をおすすめします。

相手が調停に来ない・無視した場合どうしたらいいですか?

相手が正当な理由なく調停を欠席し続けた場合、話し合いによる解決は不可能です。その結果、調停は不成立となり、自動的に審判へ移行します。

審判では、相手が出席しなくても提出された資料に基づき、支払うべき婚姻費用を裁判官が法的に決定します。

そのため、相手が無視し続けても、最終的に法的な支払い義務は発生するためご安心ください。

同意のない一方的な別居でも婚姻費用は請求できますか?

同居のない一方的な別居であっても、原則として婚姻費用は請求できます。離婚が成立するまでは、別居の理由を問わずに、夫婦間の扶助義務は続くためです。

ただし、有責配偶者が一方的に別居して婚姻費用を請求する場合は、自分の生活費部分の請求額が減額される可能性があります。

婚姻費用が減額される、認められないなどの可能性が考えられる場合は、弁護士に相談してどの程度の費用を請求できるかを確認してみるとよいでしょう。

別居中で離婚をお考えの方は、以下の記事もあわせてご覧ください。

婚姻費用調停を有利に進めるコツは何ですか?

調停を有利に進めるには、客観的な証拠に基づき、論理的に主張することが重要です。具体的には、以下の点を意識しましょう。

- 主張を裏付ける客観的な資料を正確に準備する

- 主張する金額の正当性について、調停委員に分かりやすく論理的に説明する

- 陳述書は丁寧に作成する

早い段階で弁護士に相談し戦略を立てることで、より法的な主張が可能となります。

まとめ|婚姻費用分担請求の悩みは一人で抱え込まずに専門家へ相談を

婚姻費用は、別居中の生活を守るために法律で認められた正当な権利です。金額の目安は裁判所の算定表で確認できますが、個別の事情に応じて調整が必要で、請求手続きが複雑になるケースも少なくありません。

現在の状況を整理し、最善の解決策を見つけるために、まずは専門家の助言を求めることから始めてみてください。

婚姻費用分担請求の手続きや離婚問題でお悩みの方は、相続問題に強い「弁護士法人アクロピース」にご相談ください。

婚姻費用分担請求でお悩みの方は、弁護士法人アクロピースにお任せください。

離婚問題の経験が豊富な弁護士が、一人ひとりの状況に合わせて適切な対処を提案します。

初回60分の無料相談も実施しているので、ぜひ一度相談してみてください。

\ 初回60分無料!/

【無料相談受付中】365日対応