【無料相談受付中】24時間365日対応

遺産相続の費用は誰が払う? 負担すべき人や費用相場についてを解説

「相続を弁護士に依頼したいけれど、費用が高そうで不安……」「どのくらいかかるのか目安がわからない」と悩んでいませんか。

相続問題では、調停や裁判に発展すると費用も高額になる可能性があり、事前に費用の内訳や相場を知っておくことが重要です。

この記事では、相続に関する弁護士費用の種類ごとの相場や、費用を抑えるための方法、支払いに困ったときの対処法まで解説します。

相続の弁護士費用は原則「依頼者の自己負担」:相続トラブルを弁護士に依頼した場合、基本は依頼した本人が支払う(訴訟で負けた側が弁護士費用まで負担する仕組みではない)。

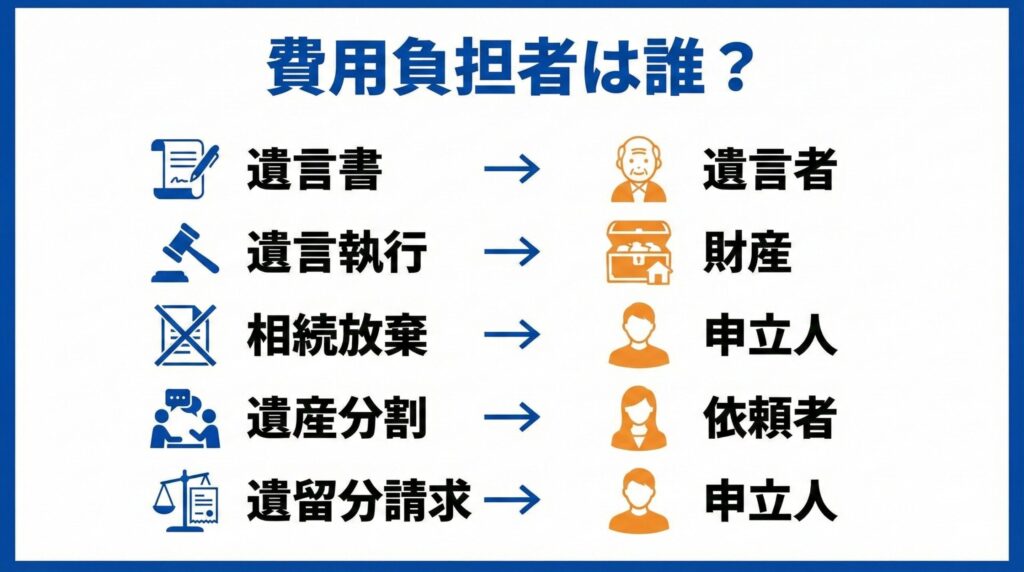

手続きごとに“誰が払うか”のルールが違う:遺言書作成は遺言者、遺言執行は原則相続財産から、相続放棄・限定承認は申立人、遺産分割協議は依頼者、遺留分侵害額請求は申立人が負担するのが基本。

費用は「相談料・着手金・成功報酬」が中心で、成功報酬の条件確認が重要:成功報酬は事務所ごとに幅があり、最低報酬額が設定されていることも多い。小さい経済的利益でも最低額が適用され、想定より高額になるケースがあるため契約前の確認が必須。

「弁護士費用は相手に請求できない」が原則:勝訴しても弁護士費用の全額が戻るわけではなく、相手の不当さを理由に丸ごと負担させることは基本できない。

支払いが厳しいなら打ち手はある:初回無料相談の活用、分割払いの相談、着手金無料の事務所の検討、法テラスの立替制度などを使えば、費用面のハードルを下げて専門家に依頼できる。

相続問題の相談はアクロピース

初回60分相談無料

丁寧にお話をお伺いします。

まずはお気軽にご連絡ください

【無料相談受付中】24時間365日対応

遺産相続の弁護士費用は誰が払う?手続き別の負担者まとめ

遺産相続に関する問題解決を弁護士に依頼する場合、原則として依頼した本人がその費用を負担します。

これは、弁護士と依頼者の委任契約の原則に基づくものであり(民法第648条)、弁護士費用は「当事者費用」として各自が負担すると定められているからです。

(委任の報酬)民法 第648条

出典:民法 第648条(e-Gov 法令検索)

受任者は、委任の本旨に従い事務を処理したときは、委任者に対して報酬を請求することができる。ただし、別段の意思表示があったときは、この限りでない。

また、裁判所への手数料などの「訴訟費用」は民事訴訟法第61条により敗訴した当事者の負担ですが、弁護士費用は含まれません。

遺産相続に関する各手続きの弁護士費用の負担者は、以下の通りです。

| 手続き | 費用負担者 |

|---|---|

| 遺言書作成 | 遺言者 |

| 遺言執行 | 原則として相続財産(遺言書に別の定めがある場合はその内容に従う) |

| 相続放棄・限定承認 | 申立人 |

| 遺産分割協議 | 依頼者 |

| 遺留分侵害額請求 | 申立人 |

それぞれの手続きにおける弁護士費用の負担者について、詳しく説明します。

遺言書作成は遺言者が支払う

遺言書を作成する際の弁護士費用は、原則として遺言者が負担します。

死後における自身の財産の分配や相続人を指定するために作成する書類です。

遺言書の作成を弁護士に依頼するメリットは、次の通りです。

- 法的に有効な遺言書が作成できる(無効リスクを回避)

- 相続人同士の争いを防ぐための適切な内容を提案してもらえる

遺言書作成にかかる弁護士費用の目安は、以下の通りです。

| 費用項目 | 相場 |

|---|---|

| 相談費用 | 1万円程度(初回無料の法律事務所もあり) |

| 遺言書作成費用 | 10万~20万円 |

遺言書の作成費用は一例であり、法律事務所によって異なります。

遺言書の書き方については、以下の記事を参考にしてください。

遺言執行費用は相続財産から支払う

遺言執行者を弁護士に依頼する際、その費用は民法第1021条により、原則として相続財産から支払われます。

遺言の内容を実現するための手続きで、財産の名義変更や遺産分割を進める役割を担います。

遺言執行費用は相続財産から支払われますが、相続税の計算における「債務控除」の対象にはなりません。

つまり、遺言執行費用は、相続税の課税額を減らす要因とはならない点に注意が必要です。

(遺言執行者の費用)民法 第1021条

出典:民法 第1021条(e-Gov 法令検索)

遺言の執行に必要な費用は、遺言の効力を生ずる時における相続財産から支弁する。

遺言書の探し方については、こちらの記事をご覧ください。

相続放棄や限定承認は申立人が支払う

相続放棄や限定承認の手続きを弁護士に依頼する場合、その費用は申立人自身が負担するのが原則です。

相続放棄や限定承認は、家庭裁判所に申し立てる必要があります。

相続放棄は、被相続人の財産も負債も一切引き継がない手続きです。

一方、限定承認は相続財産の範囲内でのみ負債を支払う制度で、プラスの財産を超える借金を負わずに済みます。

どちらも相続開始を知った日から3カ月以内に、家庭裁判所へ申立てが必要です。

以下に、相続放棄・限定承認にかかる弁護士費用の相場を示します。

| 手続き内容 | 弁護士費用の相場 |

|---|---|

| 相続放棄 | 1人あたり10万円程度 |

| 限定承認 | 10万円~30万円程度 |

なお、ここで挙げた相続放棄・限定承認の費用は一例であり、法律事務所によって金額は異なります。

(相続の放棄)民法 第939条

相続の放棄をした者は、初めから相続人とならなかったものとみなす。(限定承認の効果)民法 第922条

出典:民法 第939条・第922条(e-Gov 法令検索)

限定承認をした相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済する責任を負う。

相続放棄の手続きについて知りたい方は、こちらの記事をお読みください。

遺産分割協議は依頼者が支払う

遺産分割協議を弁護士に依頼する場合、基本的に依頼者が弁護士費用を支払います。

法定相続人全員で被相続人の財産の分け方を話し合う手続きです。

協議で合意した内容は「遺産分割協議書」として書面に記録され、合意を明確にするために相続人全員が署名・押印します。

遺産分割協議書は合意した内容を証明するとともに、不動産の名義変更や預貯金の解約など、相続手続きを進める際に必要な書類です。

弁護士費用は、相続財産の総額や案件の難易度によって決まるケースが多いです。

遺産分割協議の弁護士への依頼は、法的な知識に基づいた適切なアドバイスが受けられるため、不利な合意となることを防げます。

また、弁護士は法律の専門家の立場から、相続人間の合意形成を促し、トラブルの予防に貢献します。

遺産分割協議が調停へ発展した場合の詳細は、こちらの記事を参考にしてください。

遺留分侵害額請求は申立人が支払う

遺留分侵害額請求を弁護士に依頼する場合、原則として申立人が弁護士費用を負担します。

法定相続人のうち、遺留分が認められる者(配偶者・子・直系尊属)の取り分が侵害された場合、侵害した相手に対して金銭を請求できる制度です。

遺留分侵害額請求の弁護士費用には、着手金と成功報酬があります。

着手金は、依頼を受けた事件の弁護活動に着手するにあたっての弁護士費用で、一般的に請求額の5〜8%が相場です。

成功報酬は、実際に回収できた金額に応じて算出します。

通常、依頼者から着手金を受け取った後、弁護士は、弁護活動に着手します。

しかし、遺留分侵害額請求する上で、着手金の支払いが依頼者の負担となり、弁護士への依頼をためらうケースも少なくありません。

そこで、弁護士法人アクロピースでは、遺留分侵害額請求のご依頼を着手金無料でお受けしています。

遺留分侵害額請求についてわかりやすい解説は、次の記事をお読みください。

遺産相続の弁護士費用の相場と内訳|相談料・着手金・報酬金の目安

遺産相続の問題を弁護士に依頼する際は、費用の相場や内訳について事前の理解が必要です。

弁護士費用にはさまざまな種類があり、依頼内容や法律事務所によって金額が異なります。

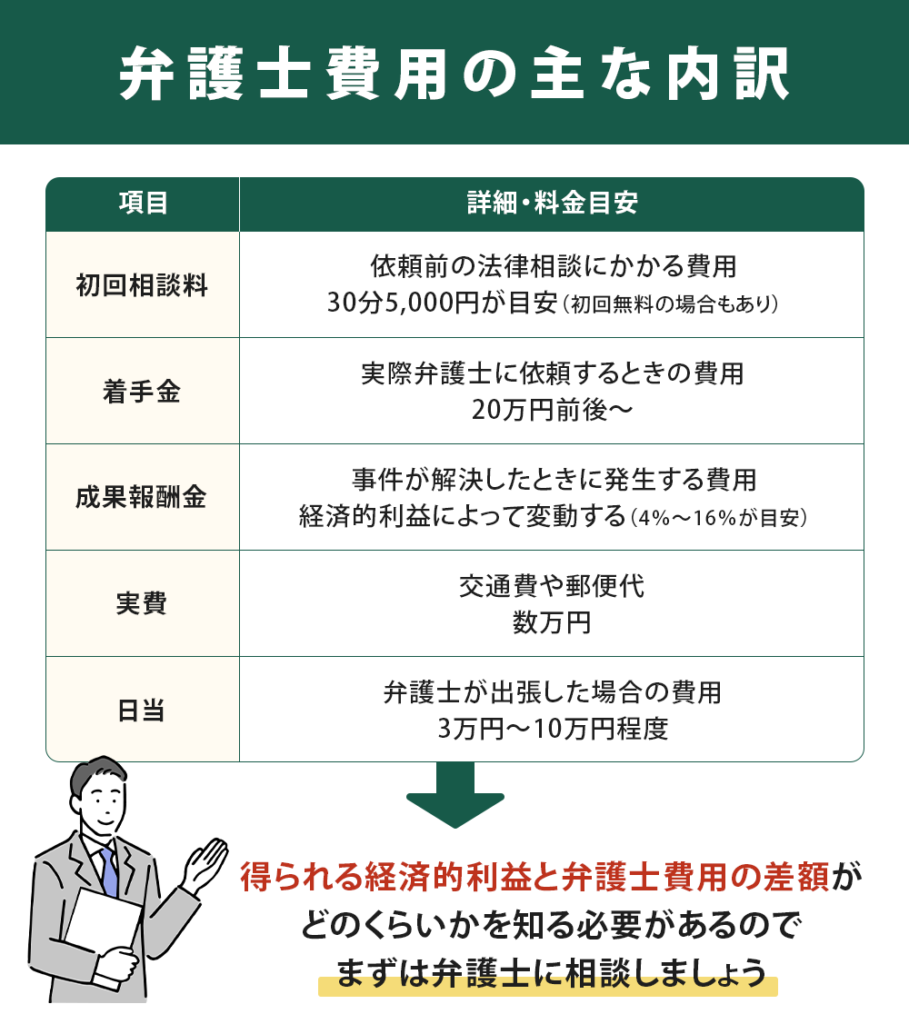

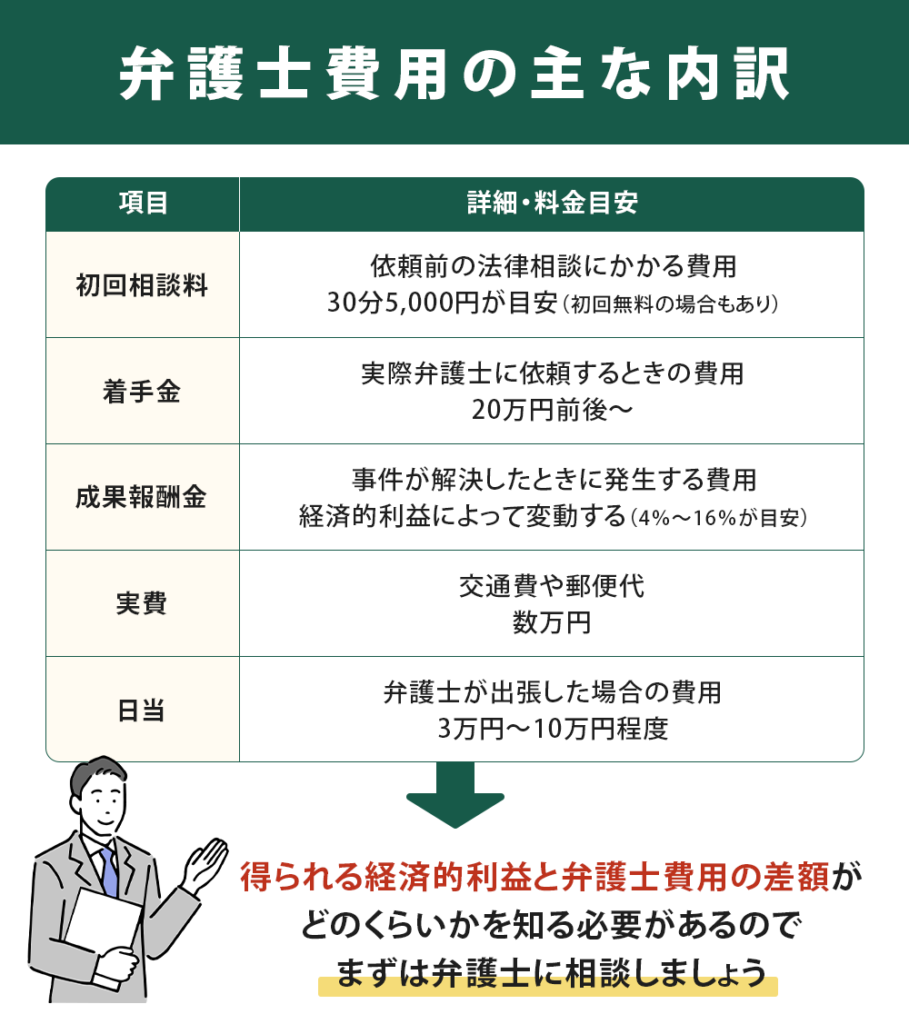

一般的な弁護士費用の内訳は、以下の通りです。

さらに詳しく相続の弁護士費用がいくらか気になる方はこちらの記事をお読みください。

相続弁護士費用の「成功報酬」とは?

弁護士費用のなかで、最も金額が大きくなりやすいのが「成功報酬(報酬金)」です。これは、依頼した案件が成功裏に終わった際に、その成功の度合いに応じて支払う報酬を指します。

成功報酬は弁護士事務所により異なる

成功報酬の料率は法律事務所によって様々です。一般的には、獲得した経済的利益の10%~20%(税込で11%~22%)の範囲で設定されていることが多いですが、これはあくまで目安に過ぎません。

遺産の総額や事案の難易度によって料率が変動する事務所もあります。契約前には必ず複数の事務所から見積もりを取り、料金体系について詳細な説明を受けることが不可欠です。

最低報酬額の設定がある弁護士事務所が多い

非常に重要なのが「最低報酬額」の存在です。多くの法律事務所では、成功報酬に「最低〇〇万円」といった下限を設けています。

例えば、「成功報酬は経済的利益の10%、ただし最低報酬額は200万円」という契約だったとします。この場合、仮にあなたが獲得した経済的利益が500万円だったとしても、報酬は10%の50万円ではなく、最低報酬額である200万円を支払う必要があります。

経済的利益が小さいと見込まれる案件では、この最低報酬額が負担になることもあります。契約書にサインする前に、必ず確認すべき項目の一つです。

遺産相続の弁護士費用の支払いが難しいときの対処法

弁護士に遺産相続の手続きを依頼したいが、費用の負担が難しい場合には、いくつかの方法で対処できます。

以下の手段を活用し、無理のない範囲で弁護士のサポートを受けてください。

無料相談を利用する

法律相談を受けたいが、費用が気になる場合は「初回相談無料」の法律事務所を活用するとよいでしょう。法律事務所によっては、30分〜1時間程度の無料相談を実施しているところがあります。

ただし、無料相談では法律的なアドバイスや手続きの流れの説明までです。具体的な書類作成や代理交渉などを依頼する場合は、契約が必要で費用が発生します。

限られた時間で無料相談を有効に活用するには、事前に相談内容を整理しておくことが大切です。また、相談後に依頼を検討する際は、費用の詳細や支払い方法についても確認しておきましょう。

弁護士費用の分割払いを相談してみる

弁護士費用の支払いが負担に感じる場合は、分割払いに対応している法律事務所を検討するのも一つの方法です。相続問題は手続きが長期間にわたるケースもあり、無理なく支払える方法の選択が重要です。

分割払いの可否や支払い回数の上限などは法律事務所ごとに異なるため、法律事務所へ支払い方法を確認してください。

費用の一括払いが難しい場合でも、分割払いが可能な法律事務所を活用すれば、弁護士のサポートを受けられます。

着手金無料の法律事務所を利用する

弁護士への依頼を検討しているものの、着手金の負担が気になる場合は、着手金無料の法律事務所を利用してください。

着手金が無料の法律事務所なら、初期費用を抑えながら弁護士への依頼が可能です。

たとえば、弁護士法人アクロピースでは、遺産分割や遺留分侵害額請求について着手金無料の料金体系も準備しております。

お役立ちガイド

相続における不公平や相続関係者のトラブルでお悩みの方は、

ぜひ弁護士法人アクロピースにご相談ください。

まずは初回60分の無料相談をご利用ください。

遺産相続で弁護士と司法書士でどちらに依頼するか迷っているなら、次の記事を参考にしてください。

法テラスの立替制度を利用する

経済的な余裕がない方のために、法テラス(日本司法支援センター)は「民事法律扶助制度」を設けています。この制度を利用すると、弁護士への相談料が無料になったり、着手金や実費などを立て替えてもらえたりします。

ただし、利用には収入や資産が一定の基準以下であるといった条件があります。そして、重要なのは、この制度はあくまで「立替」であるという点です。免除されるわけではなく、原則として分割で返済していく必要があります。

とはいえ、経済的な理由で泣き寝入りする必要はありません。まずはご自身の状況で利用可能か、法テラスの窓口や弁護士に相談してみる価値は十分にあります。

弁護士費用はトラブルの原因になった人に請求できるわけではない

弁護士費用は誰が負担するのか?

遺産相続の弁護士費用は、原則として依頼者自身が負担します。

たとえ相手の主張が不当であっても、弁護士費用を相手に請求することはできません。

例外的に、裁判で勝訴した場合には、判決によって弁護士費用の一部が「損害」として認められるケースがありますが、依頼した弁護士費用の全額が戻ってくるわけではありません。

日本の民事訴訟では、敗訴者に勝訴者の弁護士費用を負担させる「敗訴者負担制度」は原則適用されません。

(参照:訴訟費用について|裁判所)

そのため、こちらに非がないにもかかわらず相続トラブルで裁判になった場合でも、弁護士費用は依頼者が自己負担します。

(訴訟費用の負担)民事訴訟法 第61条

訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。ただし、裁判所は、事情により、これを全部又は一部を勝訴の当事者に負担させることができる。※弁護士費用は原則としてこの「訴訟費用」には含まれないとされています。

出典:民事訴訟法 第61条(e-Gov 法令検索)

弁護士費用は誰が支払うのかについては、こちらの記事をご覧ください。

【要注意】相続の弁護士費用が高くなりやすい3つのケース

弁護士費用が想定以上にかさんでしまうケースには、いくつかの共通点が存在します。その背景にある本質を理解することで、無用な費用の増大を避けられるかもしれません。

遺産の評価額が高い

これは、弁護士費用が高額になる最も直接的なパターンです。多くの法律事務所が採用する料金体系は、弁護士の活動によって依頼者が得られる「経済的利益」に比例して、着手金や成功報酬が算出される仕組みになっています。

例えば、取得を目指す遺産額が1,000万円の場合と1億円の場合とでは、同じ料率(パーセンテージ)を適用しても、算出される弁護士費用の絶対額は10倍になります。

この料金体系の背景には、高額な資産を取り扱うこと自体の難しさとリスクがあります。資産が高額であるほど、弁護士が負う専門家としての責任は格段に重くなります。

遺産の評価・調査が複雑である

相続財産が現預金だけであれば評価は容易です。しかし、複数の不動産(土地・建物)、非上場株式、美術品といった評価が難しい財産が含まれている場合、状況は一変します。

不動産鑑定士などの専門家による評価が必要になったり、財産の全容を調査するのに多大な時間を要したりするため、その分の費用が上乗せされる場合もあります。

相続人の数が多く、関係性が希薄である

相続人の数が多ければ多いほど、全員の合意形成は困難になります。加えて、一部の相続人が遠方に住んでいたり、連絡が取りづらかったり、あるいは面識すらなかったりすると、手続きは煩雑を極めます。

書類の郵送や連絡調整だけでも相当な手間と時間(弁護士の稼働)がかかり、費用増加の一因となります。

遺産相続を弁護士に依頼するメリット

相続問題は、財産の分割や手続きの進め方など、複雑な課題が多いため、弁護士のサポートにはいくつもの利点があります。

遺産相続の手続きを弁護士に依頼するメリットは、次の通りです。

法律の専門知識を活かし交渉してもらえる

弁護士は、相続問題に関する専門的な知識と実務経験を活かし、法的根拠に基づいて依頼者の利益を守るための交渉を行います。

遺産相続では、遺産分割の意見対立や遺留分侵害額請求など、法的な争いに発展するケースも少なくありません。

弁護士の交渉によって、相続人同士の感情的な対立を抑えつつ、公正な解決を目指せます。

交渉のストレスが軽減される

相続問題では、遺産の分割や権利関係をめぐり、相続人同士の話し合いが難航するケースがあります。

意見の衝突があると、冷静な判断が難しくなり、精神的な負担も増してしまいます。

しかし、弁護士に依頼すれば、代理人として他の相続人と交渉を進めてもらえるため、直接対話する必要がなくなり、精神的な負担の軽減が可能です。

相続問題のスムーズな解決のために、経験と実績が豊富な弁護士を活用してください。

他の専門家との連携によりワンストップで問題が解決できる

相続手続きは、法律だけでなく税務や不動産の問題もかかわるため、弁護士は他の専門家との連携によって、スムーズな解決を図ります。

弁護士は、税理士、司法書士、不動産鑑定士などの専門家と協力しながら、相続税申告、登記手続き、不動産評価などを一括で対応できる体制を整えています。

これにより、依頼者は複数の専門家を個別に探す手間を省き、安心して手続きを進められるのです。

相続に関する問題を一括で解決するためには、ワンストップ対応が可能な弁護士への依頼が有効です。

相続手続きを弁護士に依頼するメリットとデメリットについては、こちらの記事もお読みください。

遺産相続の弁護士費用についてよくある質問

弁護士と司法書士ではどちらが安い?

一般的に、司法書士のほうが費用は安くなる傾向にあります。ただし、対応できる業務範囲が異なるため、単純な比較はできません。

| 司法書士 | ・登記手続き(相続登記など)や書類作成業務が中心 ・交渉や調停・裁判には原則として関与できない |

|---|---|

| 弁護士 | 相続人間のトラブル対応、遺産分割協議・調停・訴訟など、法律上の代理権を持って広範囲に対応できる。 |

「登記だけお願いしたい」など事務的な手続きのみ依頼したい場合は、司法書士でも問題ない場合がほとんどです。

ただし、相続人との対立や感情的なトラブルが絡む場合は、最初から弁護士に依頼するのが安全かつ結果的に費用対効果が高くなる可能性があります。

遺産分割の弁護士費用が3分の1になるって本当?

弁護士費用が3分の1になるのは限定的な条件下での話で、すべてのケースに当てはまるわけではありません。

費用が安くなる可能性があるのは、以下のようなケースです。

| ケース | 詳細 |

|---|---|

| 法テラス(日本司法支援センター)を利用する場合 | 一定の収入・資産要件を満たせば、弁護士費用の立替や減額制度が利用可能 |

| 遺産の規模が小さく、争いが少ない場合 | 短期間で解決できるケースでは、結果的に報酬もおさえられる |

「3分の1」という表現はあくまで一例であり、費用は案件の内容や法律事務所によって大きく異なるため、個別に見積もりを取るのが確実です。

遺産分割の弁護士費用が3分の1になるケースについては、下記の記事でも解説しているのであわせてご覧ください。

裁判で負けた場合の自分が依頼している弁護士に支払う費用は?

着手金は、弁護士が案件に着手し、代理人として活動を開始するための対価です。これには、事案の調査、戦略の立案、訴状などの書類作成、裁判の準備といった、結果にかかわらず必要となる業務への報酬が含まれています。

そのため、たとえ裁判で敗訴したとしても、弁護士が業務を行った事実には変わりないため、着手金が返還されることは原則としてありません。

成功報酬は、その名の通り「事件が成功に終わったこと」を条件として発生する報酬です。 ここでの「成功」とは、一般的に「金銭などの経済的利益を確保できたこと」を指します。

したがって、裁判で完全に敗訴し、経済的利益が全く得られなかった(0円だった)場合、成功報酬は発生しないのが一般的です。

まとめ|遺産に関するトラブルは相続問題に強い弁護士に相談しよう

相続の弁護士費用は原則自己負担ですが、相場を把握し費用倒れを避ける準備をすれば安心して依頼できます。不安があればまずは無料相談を活用してご確認ください。

弁護士への依頼は費用がかかりますが、それを超えるメリットが得られます。

本記事では、弁護士の費用相場と誰が負担するのかについて解説しました。

- 遺言者の作成を弁護士に依頼する費用は遺言者が負担し、遺言執行費用は相続財産から支払われる

- 相続放棄や限定承認は申立人が弁護士費用を負担する

- 遺産分割協議は依頼者、遺留分侵害額請求は申立人が費用を支払う

- 弁護士費用はトラブルの原因になった人が払うわけではなく、依頼者の自己負担となる

- 弁護士費用の内訳には、相談料、着手金、報酬金、実費、日当、などがある

- 遺産相続の事務手続きには「相続人調査」「相続目録の作成」「遺産分割協議の作成」などがあり弁護士に数万円〜10万円程度で依頼できる

- 弁護士費用の支払いが難しいときは、相談料や着手金無料、分割払いに応じてもらえる法律事務所を選ぶとよい

遺産相続によるトラブルが発生したら、一人で悩まずに弁護士に相談しましょう。

弁護士は依頼者に寄り添い、最適な解決策を提案してくれます。

相続問題の相談はアクロピース

初回60分相談無料

丁寧にお話をお伺いします。

まずはお気軽にご連絡ください

【無料相談受付中】24時間365日対応