【無料相談受付中】24時間365日対応

相続問題は弁護士に無料相談できる?おすすめの相談先や必要な準備も解説【弁護士執筆】

「相続問題で弁護士に無料相談できるところはある?」

「私のケースでも相談していいのかな」

上記のような疑問を抱いている人もいるのではないでしょうか。法テラスや自治体など、弁護士へ無料相談できる窓口が設けられていても、本当に無料で相談できるのか不安になる方もいるかもしれません。

相続問題で弁護士へ無料相談をすると、法的な見通しや具体的な対応策や今後の流れについてアドバイスを受けられます。本記事では、相続で弁護士に無料相談できる内容や具体的な相談先を紹介します。

- 相続について無料相談ができる相談先一覧

- 相続問題で弁護士に無料相談できること

- 相続問題を弁護士に無料相談する前に必要な4ステップ

弁護士 佐々木一夫

弁護士 佐々木一夫無料相談ができる相続に強い弁護士をお探しなら、相談実績7,000件以上ある弁護士法人アクロピースにご相談ください。豊富な経験に基づき、あなたの状況に最適な解決策を提示します。

相続問題の相談はアクロピース

初回60分相談無料

丁寧にお話をお伺いします。

まずはお気軽にご連絡ください

【無料相談受付中】24時間365日対応

相続について無料相談ができる相談先一覧

全国には弁護士事務所のほか、法テラスや自治体の窓口など、さまざまな無料相談先があります。

| 相談先 | 特徴 |

|---|---|

| 弁護士法人アクロピース | 無料相談が可能休日対応もOK |

| 法テラス | 3回まで無料で相談可能 |

| 弁護士会の法律相談センター | 15分間の電話相談が無料 |

| 市区町村の無料法律相談 | 相続全般について相談可能 |

| 国税局・法務局 | 相続税・登記の相談が可能 |

それぞれの相談先には特徴や利用条件があるため、本章を参考に、自分の状況に合った方法を選びましょう。

弁護士法人アクロピース|無料相談が可能!事前予約で休日対応もOK

「弁護士法人アクロピース」は忙しくてなかなか時間が取れない方や、まずは気軽に相談してみたい方におすすめです。

弁護士法人アクロピースでは、初回の無料メール相談を実施しています。休日や夜間の対応も可能なため、仕事や生活の都合に合わせて利用しやすいのが強みです。

また、アクロピースグループ内に税理士法人もあるので、税金に関する相談も同時に行えます。

相続に強い弁護士が在籍しており、遺産分割や相続放棄、遺留分侵害など、幅広い相続問題に対応しています。

争いごとに対応できるのは弁護士だけなので、紛争の可能性がある場合には他の士業や窓口ではなく、弁護士に相談する必要があります。

お役立ちガイド

相続における不公平や相続関係者のトラブルでお悩みの方は、

ぜひ弁護士法人アクロピースにご相談ください。

まずは初回60分の無料相談をご利用ください。

法テラス|3回まで無料で相談可能

「法テラス(日本司法支援センター)」は、収入や資産が一定以下の方を対象に、無料法律相談(1回30分以内・3回まで)を提供しています。

全国の相談窓口で利用でき、相続財産の規模や地域にかかわらず相談が可能です。

令和5年度、法テラスに寄せられた「相続・遺言」の相談は約2.5万件(全体の6.2%)で、全体で5番目に多い内容となっています。

(参照:日本司法支援センター「法テラス|」法テラス白書(令和5年版))

利用にあたっては事前予約と利用条件の確認が必要であるため、公式サイトや電話で事前に確認しておきましょう。

弁護士会の法律相談センター|15分間の電話相談が無料

「弁護士会の法律相談センター」は「いきなり面談はハードルが高い」という方でも利用しやすい窓口です。

各都道府県の法律相談センターでは、相続に関する無料相談(15分間の電話相談など)を実施しています。

移動せず手軽に利用できるため、急ぎの確認や初期的な相談に適しています。

相続放棄や遺言書の確認、トラブル発生時の初動対応などについて、弁護士から具体的なアドバイスが受けられるのがメリットです。

市区町村の無料法律相談|相続全般について相談可能

市区町村の役所・役場では、定期的に法律相談窓口が設けられており、地域住民向けの身近な相談先として利用できます。

無料で弁護士と対面で相談でき、相続税・登記・不動産名義変更など、幅広いテーマに対応しています。

対象者は地域住民がメインで、相談枠が限られているため事前予約が必要な点は注意しましょう。

「日本弁護士連合会」のホームページでは、全国の「遺言・相続に関する弁護士会の法律相談窓口」を一覧で確認できます。

お住まいのエリアでの窓口・問い合わせ先をチェックしてみてください。

国税局・法務局|相続税・登記の相談も可能

「国税局」では、相続税に関する相談窓口を設けており、税務署を通じて案内されることもあります。

税金や登記に関する具体的な手続きについて確認したい場合に有用です。

また、「法務局」には不動産登記や相続登記についての相談窓口があり、必要な書類や手続きの流れについて詳しく教えてもらえます。

登記や税務に関する専門的な疑問がある場合は、これらの機関も積極的に活用してみましょう。

相続問題で弁護士に無料相談できること・できないこと

弁護士への無料相談は、相続問題を解決する大切な一歩です。ただし、相談内容には限りがあるため、事前に「できること・できないこと」を把握しておきましょう。

| 無料相談でできること | 法的な見通し 具体的な解決策のアドバイス 費用の確認 |

|---|---|

| 無料相談でできないこと | 書類作成 実際の手続き 交渉、裁判対応 |

ここでは、無料相談で得られる情報と、正式依頼が必要な内容を整理します。本章を参考に、無料相談をより有意義に活用してください。

【できること】法的な見通し・解決策のアドバイス・費用の確認

無料相談でできることは、主に下記の3つです。

- 相続の法的な見通し(遺産分割協議の可否、遺留分侵害請求の成立可能性、相続放棄の適否など)

- 具体的な対応策や今後の流れ

- 依頼時の費用相場(着手金・報酬金・実費など)

無料相談では、これから取るべき行動や実務のアドバイスを相談内容に合わせて受けられます。

アドバイスの内容をもとに、弁護士への正式依頼の必要性や今後の方針を見極めましょう。

【できないこと】書類の作成・手続・相手方への交渉

無料相談では、弁護士による正式な代理活動や書類作成は行われません。対応範囲外の手続きは下記のとおりです。

| 対象外の項目 | 内容 |

|---|---|

| 書類作成 | 遺産分割協議書、相続放棄申述書、公正証書遺言の作成支援 |

| 手続き | 不動産名義変更登記、相続税申告など |

| 交渉・裁判対応 | 相手方との交渉、家庭裁判所への調停申立て、審判・訴訟代理など |

これらは正式な委任契約が必要で、弁護士会や法テラス、自治体の無料相談でも同様の制限があります。

無料相談はあくまでも「状況整理と今後の見通しを立てる場」です。実際の手続きや交渉は「正式依頼後に進めるもの」と理解して活用することをおすすめします。

相続で弁護士に無料相談すべき6つのケース

相続問題で、弁護士に無料相談がおすすめのケースは下記の6つです。

また、これに加えて弁護士法人アクロピースでは税理士資格のある弁護士も在籍しており、グループ内に税理士法人があります。

そのため下記のような相談にも対応可能です。

- 生前の相続対策をしたい

- 相続税の申告の相談をしたい

本章の内容とご自身の状況と照らし合わせ、無料相談を申し込むか検討してみてください。

遺言書の内容に納得がいかない場合

遺言書に不公平な内容が記されていると感じたときは、できるだけ早めに弁護士に相談しましょう。

たとえば、一部の相続人に遺留分侵害額請求を行う場合は、時効に注意しながら手続きを進める必要があります。主な時効は、以下のとおりです。

- 自分の遺留分が侵害されていることを知った時から1年

- 相続開始から10年

証拠の整理や相手方との交渉準備にも時間を要するため、できる限り早めに行動を起こすことが大切です。

無料相談では、請求が可能かどうか、どのような進め方が適切か、注意すべき点などを具体的に確認できます。早めに専門家の意見を聞いておくことで、無用な争いを未然に防ぐことにもつながります。

関連記事:遺言書の効力はどこまで?いつから効力が発生する?書き方や無効なケースも解説

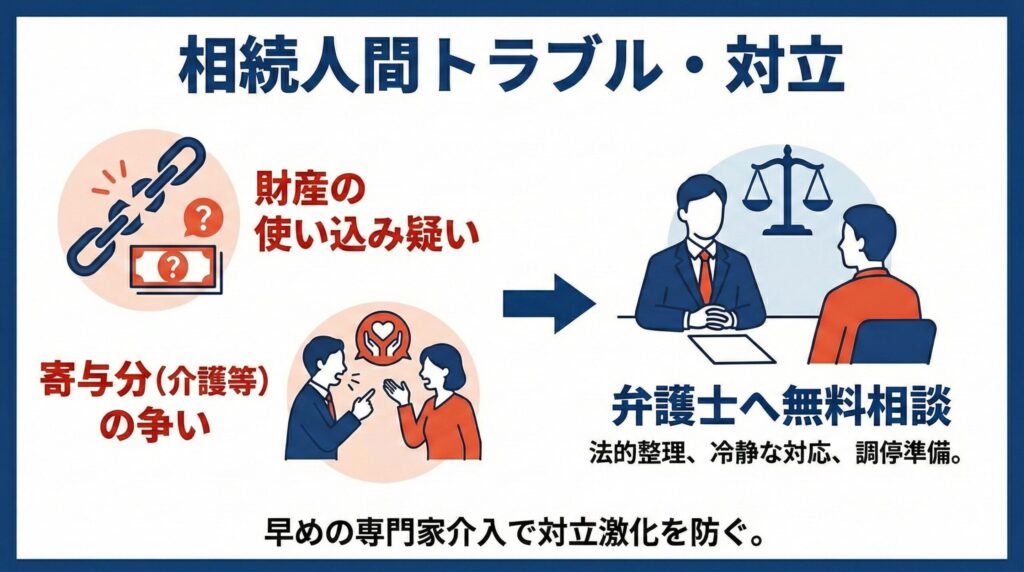

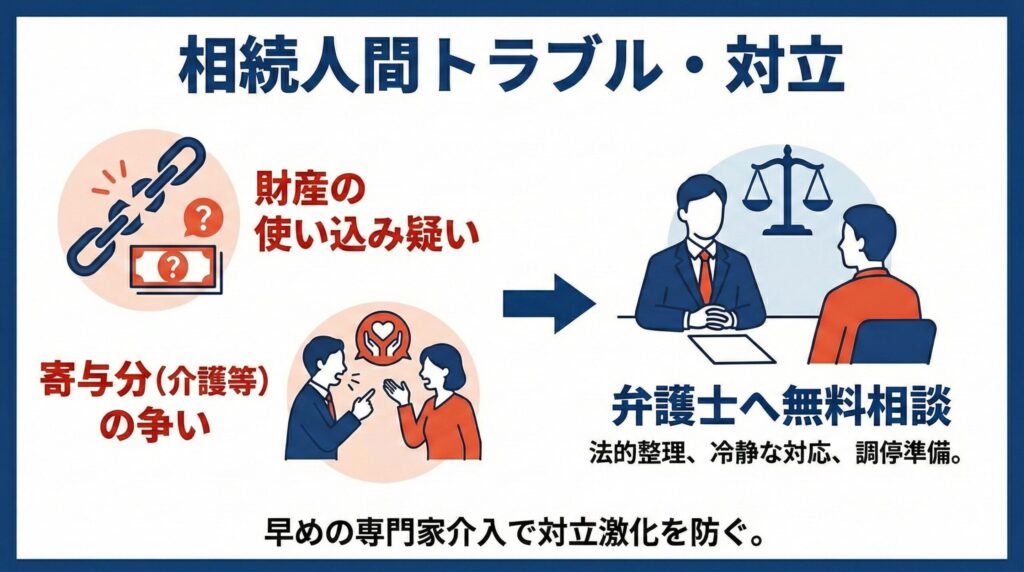

相続人間でトラブル・対立がある場合

相続人同士の関係が悪化している場合は、早めに弁護士への相談をおすすめします。

特に下記のようなケースでは、当事者間の話し合いでは解決しづらく、放置すれば対立が激化してしまうことも少なくありません。

- 財産の使い込みが疑われている

- 寄与分(介護や事業貢献)をめぐる争いが起きている

弁護士に相談すれば、権利関係を法的に整理し、適切な対応策を考えてもらえます。

必要に応じて調停や審判などの法的手続きに進む準備も可能です。早めに専門家を介入させることで、冷静な対応がしやすくなるため、無料相談を検討しましょう。

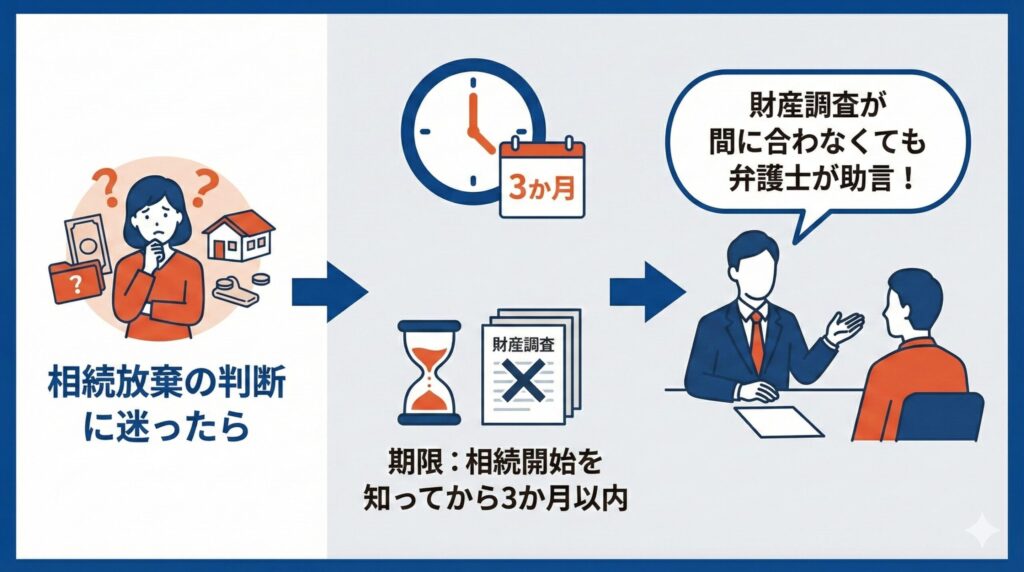

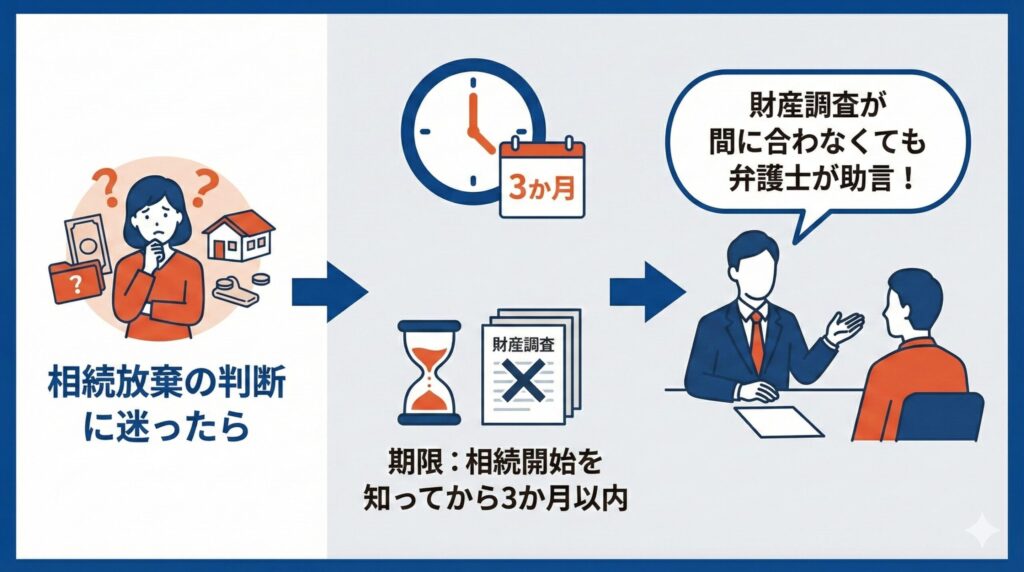

相続放棄の判断に迷っている場合

被相続人に借金や保証債務がある場合は「相続放棄」という選択肢が生じます。

ただし、相続放棄の申述期限は「相続開始を知ってから3か月以内」と法律で定められており、期限を過ぎると相続を承認したものとみなされます。

不要な負債を抱えてしまうおそれもあるため、自分で判断できない場合は早めの相談がおすすめです。

財産調査が間に合わない状況でも、弁護士から「放棄すべきかどうか」あるいは「限定承認が適切か」など、具体的なアドバイスがもらえます。

関連記事:相続放棄の手続きの流れは?相続放棄の基本や申述費用・必要書類も解説

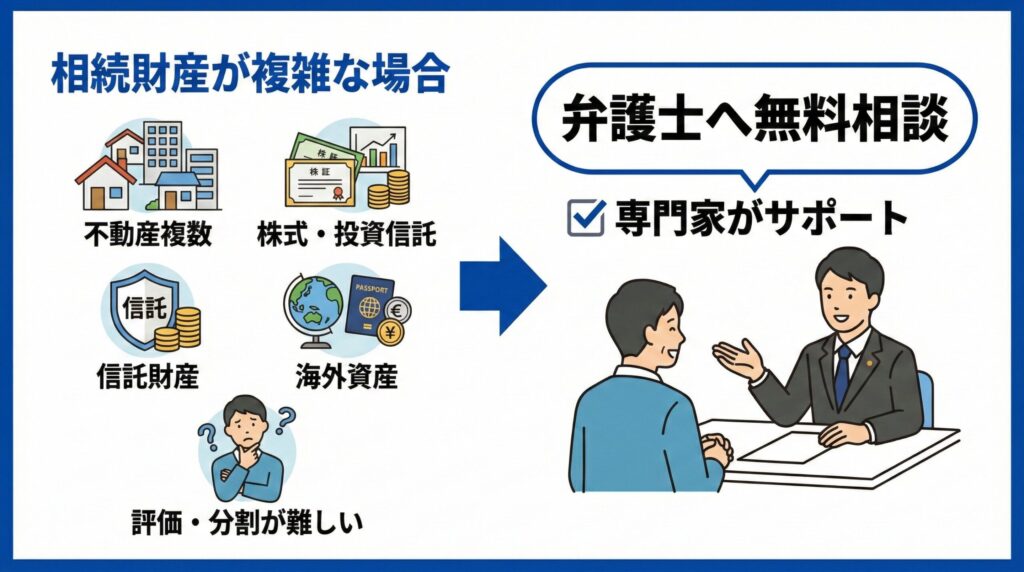

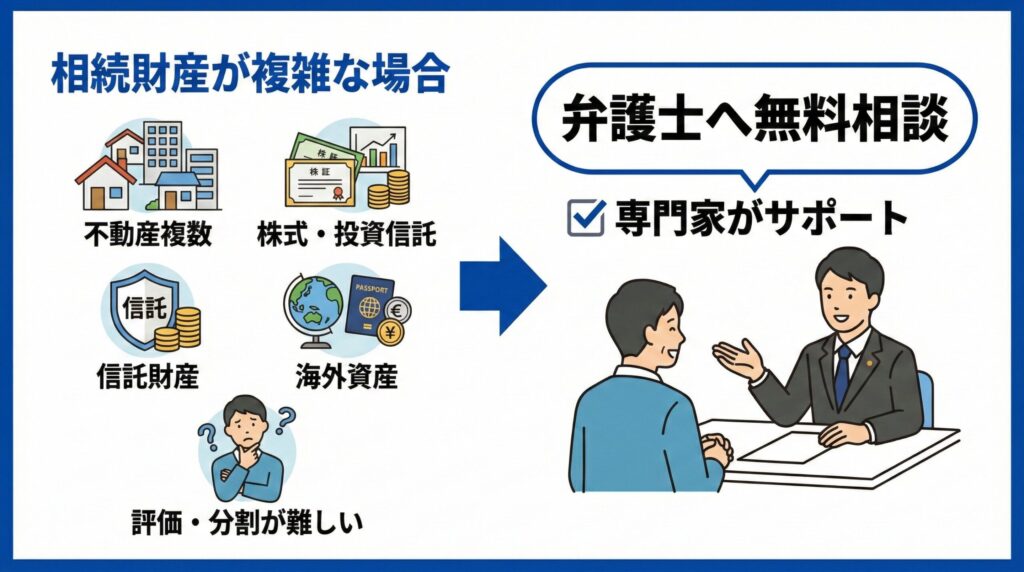

相続財産が複雑な場合

相続財産の内容が多岐にわたる場合や、評価・分割が難しい場合は、専門家のサポートを受けることをおすすめします。

特に下記のケースでは、弁護士への無料相談を利用しましょう。

- 不動産が複数ある

- 株式や投資信託を所有している

- 信託財産が含まれている

- 海外に資産がある

これらのケースでは、財産の評価や分割方法を巡って相続人間で意見が分かれやすく、手続き自体も煩雑になる傾向があります。

弁護士を含む専門家に相談すれば、適切な整理・分割方法や税務面の注意点など、全体像を踏まえた助言が受けられるでしょう。

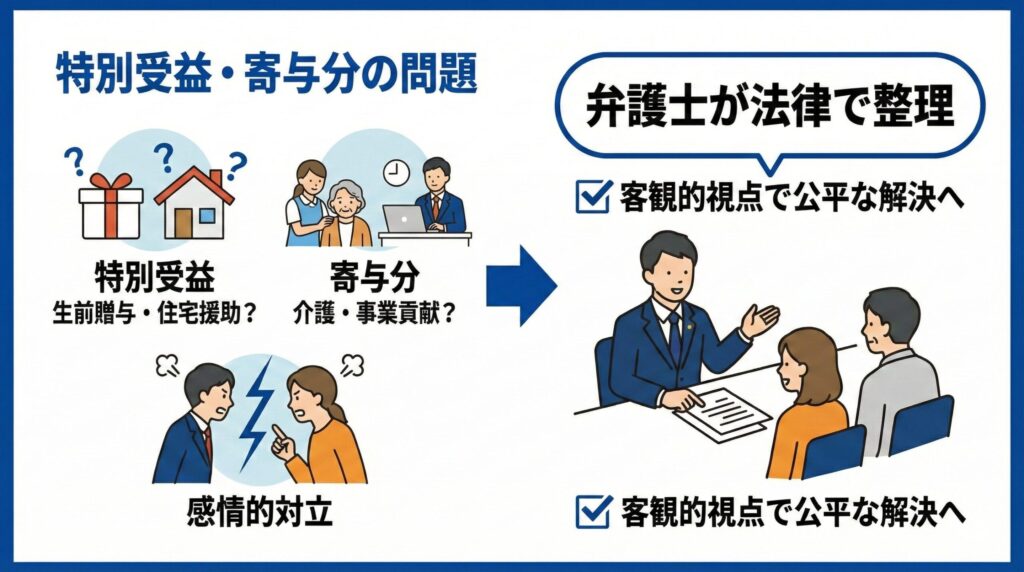

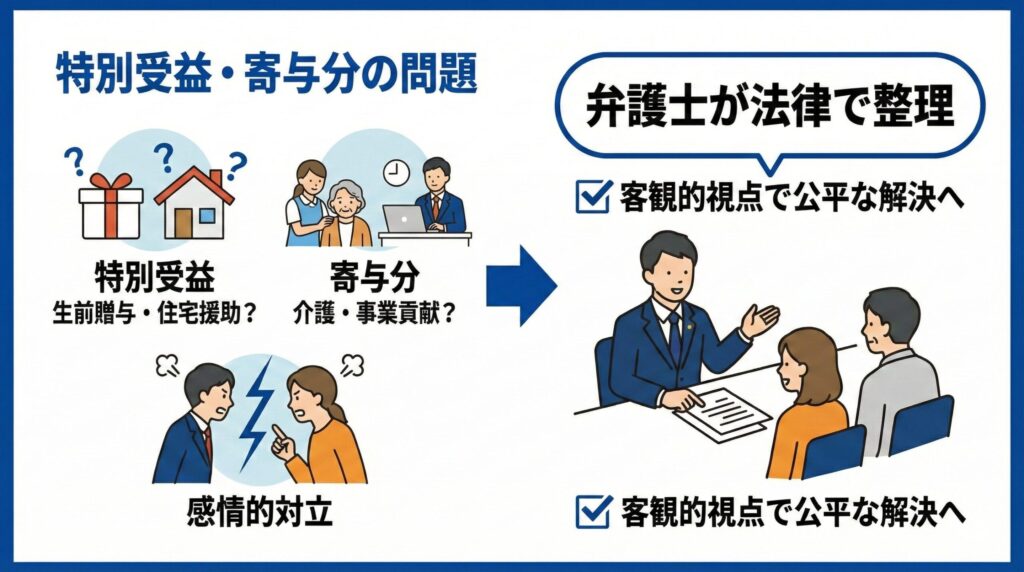

特別受益・寄与分の問題がある場合

特別受益(生前贈与や住宅購入援助など)や寄与分(介護・事業貢献など)をめぐる争いは、よくある相続トラブルのひとつです。

「何が特別受益に該当するのか」「寄与分がどの程度認められるのか」といった点は、評価が難しく感情的な対立に発展しやすい傾向があります。

弁護士に相談すれば、法律に基づいた整理を行い、客観的な視点から公平な解決を目指す道筋を立てることができます。

相続手続きを円満に進めるためにも、弁護士への相談がおすすめです。

遺産の払い戻しや名義変更をしたい場合

遺産分割の話し合いがまとまっても、それだけでは相続手続きは終わりません。実際に遺産を動かすためには、預貯金の解約・払い戻しや、不動産の名義変更(相続登記)といった、非常に煩雑な手続きが待っています。

弁護士は、これらの煩雑な相続手続きをまとめて代行する「遺産整理業務」を提供しています。

遺産整理業務は、相続人間に争いがなく、遺産分割協議を成立できる場合に、以下の内容を一括して行うものです。

- 戸籍の取り付け

- 相続関係図作成

- 遺産目録作成

- 遺産分割協議書作成

- 名義変更

- 相続人への払い戻し

ご自身が、面倒な手続きから解放され、時間的・精神的な負担を大幅に軽減できることが最大のメリットです。相続手続きをスムーズかつ正確に進めたい方は、まずは無料相談を利用して、どこまで依頼できるのか、費用はどのくらいかを確認してみるとよいでしょう。

関連記事:相続に強い弁護士について解説

遺産相続を弁護士に相談しなかった場合の主なトラブル

弁護士への相談をためらっているうちに、問題がより複雑で深刻になってしまうケースは少なくありません。

ここでは、専門家の助けを借りなかった場合に起こりがちな、代表的なトラブルを4つご紹介します。

本来もらえるはずの遺産を、不当に少なく受け取ってしまう

相続の知識がないために、他の相続人の言い分を鵜呑みにしてしまい、ご自身の正当な権利を知らないまま、不利な条件で合意してしまうことがあります。

特に、法律で保障された最低限の取り分である「遺留分」を知らずに権利を放棄してしまったり、不動産や会社株式の価値を不当に低く見積もられたりするケースがあります。後から後悔しても、一度合意した内容を覆すのは非常に困難です。

後から多額の借金が発覚し、背負うことになってしまう

亡くなった方の財産を正確に調査しないまま相続手続きを進めると、後から多額の借金が見つかる危険性があります。

プラスの財産もマイナスの財産も引き継がない「相続放棄」には、「相続の開始を知った時から3ヶ月以内」という期限があります。この期間を過ぎてしまうと、原則として借金をすべて背負わなければならなくなります。

感情的な対立が激化し、親族関係が修復不可能になる

相続問題で最も辛いのは、お金の問題が原因で家族・親族の関係に深い溝ができてしまうことです。当事者同士で直接やり取りをすると、どうしても感情的になりやすく、過去の不満なども噴出して収拾がつかなくなることがあります。

第三者である専門家を介さずに話し合いを続けた結果、関係が修復不可能なほど悪化してしまうこともあります。

手続きの不備で、遺産分割協議が「無効」になる

良かれと思って自分たちで進めた手続きに、法的な不備が見つかるケースもあります。

例えば、連絡を取っていなかった相続人が後から見つかるなど、相続人の調査に漏れがあった場合、すでに行った遺産分割協議は無効となり、全て一からやり直しになります。

また、作成した遺産分割協議書の内容が不十分で、銀行や法務局での手続きに使えないといったトラブルも起こりがちです。

お役立ちガイド

相続における不公平や相続関係者のトラブルでお悩みの方は、

ぜひ弁護士法人アクロピースにご相談ください。

まずは初回60分の無料相談をご利用ください。

相続問題を弁護士に無料相談する前に必要な4ステップ

相続の無料相談を有意義なものにするためには、事前準備が欠かせません。

あらかじめ必要な情報を整理しておけば、弁護士からより的確なアドバイスが受けられ、限られた相談時間を最大限に活用できるでしょう。

ここでは、無料相談の前に整えておきたい4つの準備ステップをご紹介します。

まずは、被相続人の家族構成や法定相続人が誰になるのかを明確にしましょう。

戸籍謄本を取り寄せ、代襲相続の有無や非嫡出子の有無も確認します。

家系図のように家族関係を図解して整理しておくと、相談時に状況が伝わりやすくなり、スムーズに相談が進められるでしょう。

次に、相続財産の内容を把握しましょう。財産の全体像が整理されていると、より現実的な解決策を弁護士から提案してもらいやすくなります。

具体的には、以下の情報をリスト化しておきましょう。

- 不動産の登記事項証明書

- 預貯金の残高証明書

- 株式・投資信託・債券の内容

- 借入金や保証債務の状況

- 遺言書や公正証書遺言の有無(ある場合はコピーも準備)

情報がまとまっていることで、相談時間を有効に使うことができます。

相談したいことを事前に整理しておくと、短時間でも実践的なアドバイスが受けやすくなります。

たとえば、以下のようなテーマをリストアップしておきましょう。

- 遺産分割協議が進まない

- 相続放棄すべきか迷っている

- 遺留分侵害が疑われる

あわせて「どの問題を優先して相談したいか」も整理しておくと、限られた相談時間をより有効に活用できます。

自分が「どう解決したいのか」「どんな方針を望んでいるのか」を整理しておくと、弁護士との意思疎通がスムーズになります。

- 円満に解決したい

- 調停や訴訟も視野に入れている

- 費用感を事前に知りたい

あわせて、事前に感じている疑問点や不安もリストにしておくと、相談の質がさらに高まるでしょう。

相続問題の無料相談をより有意義な時間にするコツ

無料相談をより有意義な時間にするためのポイントは以下の3つです。

相続問題の無料相談は、多くの場合30分〜1時間ほどと時間が限られています。

本章を参考に、短い時間でよりアドバイスを得るためのコミュニケーションについて学びましょう。

不利なことも隠さず正直に伝える

無料相談時には、不利に感じることや家族間のトラブルも正直に伝えましょう。弁護士がリスクを正確に判断するには、事実関係を正確に把握する必要があるためです。

情報が不足していると適切な判断ができず、思わぬ不利益につながるおそれもあります。

弁護士は守秘義務を負っているため、話した情報が他者に漏れることはありません。無料相談の場では安心して率直に事実を伝えましょう。

感情的にならず事実をベースに話す

感情的な対立が生じやすい相続問題では、冷静に事実を整理して伝えましょう。

弁護士はあくまでも法的な観点から状況を判断するため、感情的な言葉よりも、事実ベースの情報を共有することが大切です。

たとえば「兄がずるい」といった主観的な表現より、「兄は被相続人の預金を事前に引き出していた」といった客観的な情報の方が、法的な問題点を正確に把握できます。

落ち着いて事実を整理して話すことで、弁護士から的確なアドバイスが受けやすくなります。

弁護士の説明・助言にきちんと耳を傾ける

相談中は、弁護士の説明や助言をしっかりと聞く姿勢が重要です。専門用語や聞き慣れない言葉が出てきた場合も、遠慮せずその場で質問しましょう。

弁護士からのアドバイスの意図を理解せずに終わってしまうと、次の行動に活かしにくくなります。

弁護士は依頼者の利益を考えてアドバイスを行います。内容を正しく理解し、自分の状況にどう活かすかを考えることで、相談後に具体的な行動へとつなげやすくなります。

「事前準備」をしっかりと行う

無料相談は、多くの場合30分~60分と時間が限られています。効率よく相談するために、事前に以下の準備をしておくことをお勧めします。

| 登場人物のメモ書き | 亡くなった方と相続人全員の関係がわかる簡単な家系図(相関図)を書いておく。 |

|---|---|

| 財産リストの作成 | 分かる範囲で、預貯金、不動産、借金などの財産をリストアップしておく。 |

| 経緯の時系列メモ | これまでどんな話し合いがあったか、何で揉めているのかを時系列で簡単にまとめておく。 |

| 質問リストの作成 | 弁護士に聞きたいことを箇条書きにしておく。 |

無料相談後に弁護士へ依頼したときの費用相場・内訳

無料相談の結果、弁護士に正式依頼する際は、どの程度の費用がかかるのか把握しておくことが大切です。

一般的な弁護士費用の内訳は、次の3つに分かれます。

| 費用項目 | 内容 | 相場の目安 |

|---|---|---|

| 着手金 | 契約時に支払う費用。 弁護士が案件に着手する段階で発生 | 請求金額の5~8%程度(金額により異なる) |

| 報酬金 | 解決後に支払う費用。 取得した遺産などの経済的利益に応じて発生 | 取得額の10〜15%程度(金額により異なる) |

| 日当・実費 | 出張費・戸籍など書類取得費・郵送費・裁判所手数料など | 案件内容により異なる (その都度 or 概算で支払うケースが多い) |

※弁護士法人アクロピースでは着手時に料金をいただかない成功報酬制で、成功報酬12%~8%でお受けしています。

費用は事案の内容や依頼する事務所によって異なります。 正式に依頼する前に、費用の見積もりや報酬基準について丁寧な説明を受けておきましょう。

より詳しい弁護士費用の相場や考え方については、下記の記事も参考にしてみてください。

関連記事:相続の弁護士費用はいくらかかる?誰が払うのかと安く抑える方法も解説

弁護士法人アクロピースは、相続トラブルの実績が豊富にあります。無料相談も可能なので、問い合わせフォームから気軽にお問い合わせください。

相続問題を無料相談する前に知っておきたい専門用語

弁護士との相談では、普段聞き慣れない法律用語が出てくることがあります。

もちろん、弁護士は分かりやすく説明してくれますが、基本的な言葉の意味を知っておくだけで、相談内容の理解度がぐっと深まり、より有意義な時間にすることができます。

ここでは、無料相談で特によく使われる重要な用語をピックアップして解説します。

① 相続の基本となる「人」と「割合」に関する用語

被相続人(ひそうぞくにん)

亡くなって、ご自身の財産を残した方のことです。相談の際には「亡くなった父が被相続人で…」というように使います。

相続人(そうぞくにん)

被相続人の財産を受け継ぐ権利がある人のことです。配偶者や子供、親、兄弟姉妹などがこれにあたります。

法定相続分(ほうていそうぞくぶん)

法律で定められている、各相続人の遺産の取り分の目安のことです。例えば「配偶者が2分の1、子供たちが全員で2分の1」といった割合が決まっています。

これはあくまで目安であり、この割合通りに分けなければならない訳ではありませんが、遺産分割の話し合いを始める上でのスタートラインとなります。

関連記事:法定相続分とは?法定相続人の順位と計算方法や遺留分との違いを解説!

② 遺産の分け方を決める「手続き」に関する用語

遺言書(ゆいごんしょ/いごんしょ)

被相続人が生前に、財産の分け方などについて書き残した意思表示のことです。

特に「公正証書遺言(こうせいしょうしょゆいごん)」と「自筆証書遺言(じひつしょうしょゆいごん)」があり、どちらの種類かによってその後の手続きや効力が変わってきます。

関連記事:遺言書でできることは?できないことや書いたほうが良い場合も紹介

遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)

相続人全員で、誰がどの財産をどれだけ相続するのかを具体的に話し合うことです。この協議で全員が合意した内容をまとめた書類が「遺産分割協議書」となります。

関連記事:遺産相続でもめたら!もめた場合の対処法と遺産分割協議のスムーズな進め方

③ 公平な分割を実現するための「調整」に関する用語

遺留分(いりゅうぶん)

遺言書の内容にかかわらず、兄弟姉妹を除く相続人に法律で保障されている、最低限の遺産の取り分のことです。

「全財産を長男に相続させる」という遺言があっても、他の子供や配偶者は、この遺留分を主張してお金で受け取ることができます。

関連記事:遺留分とは何かをわかりやすく解説!法定相続分との違いや計算方法・具体例も紹介

特別受益(とくべつじゅえき)

一部の相続人だけが、被相続人から生前に受け取っていた特別な利益(例:住宅購入資金の援助、多額の学費など)のことです。

これを考慮せずに遺産を分けると不公平になるため、この特別受益を遺産に持ち戻して計算することがあります。

関連記事:特別受益と生前贈与の違いは?計算方法や贈与税・持ち戻しの免除についても解説

寄与分(きよぶん)

被相続人の財産の維持や増加に、特別な貢献(例:長年の介護、家業の無償労働など)をした相続人が、その貢献度に応じて他の相続人より多く遺産を受け取れる制度です。

④その他、知っておきたい重要な用語

相続放棄(そうぞくほうき)

不動産や預貯金といったプラスの財産も、借金などのマイナスの財産も、一切の財産を引き継ぐ権利を放棄することです。

家庭裁判所での手続きが必要で、「相続があったことを知ってから3ヶ月以内」という期限があります。

関連記事:相続放棄のメリット・デメリットを解説!相続放棄した方が良い場合や限定承認について

相続無料相談に関するよくある質問

無料相談はどこまで可能?

無料相談では、通常「相続問題の法的な見通しやアドバイス」までが対象となります。

たとえば、遺産分割協議が進まない場合の対応策、相続放棄の進め方、遺言書の有効性などです。

今後の方針を決めるための助言を受けることができます。

相談するなら、市役所と弁護士事務所のどちらがいい?

相談内容や目的によって使い分けるのがおすすめです。それぞれのメリット・デメリットは下記のとおりです。

| 相談先 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 市区町村の法律相談窓口 | ・費用がかからず地域住民であれば誰でも利用できる ・敷居が低く、初めての相談先として利用しやすい | ・枠数や相談時間が限られている(1回30分程度) ・対応範囲も一般的な内容にとどまるケースが多い |

| 弁護士事務所での無料相談 | ・相続分野に注力した弁護士を選べる ・専門性が求められる内容(相続税、不動産名義変更など)にも対応しやすい | ・無料相談の時間や相談範囲が限定されている ・事務所ごとに対応方針や質に差がある |

相談したい内容や状況に応じて、使い分けましょう。

無料相談後は必ず依頼が必要?

必ず依頼する必要はありません。

無料相談の結果、自分で対処できると判断した場合や、弁護士ではなく税理士・司法書士との連携が適切と感じた場合は、依頼せずに終えても問題ありません。

また、弁護士側から「現時点では依頼の必要はない」とアドバイスされることもあります。

複数の事務所を比較検討し、自分に合った弁護士を選ぶことも十分可能です。焦らず検討しましょう。

まとめ|相続問題は弁護士へ無料相談がおすすめ

相続問題は、必要に応じて弁護士に無料相談することをおすすめします。

相続は、遺言書の内容や遺産分割、相続放棄、遺留分侵害請求など、法律知識や複雑な手続きが伴います。親族間のトラブルや感情的な対立にも発展しやすいため、自分で判断や対応が難しいと感じたら、早期に無料相談の活用を検討しましょう。

弁護士に相談すれば、状況に応じた的確なアドバイスや解決への具体策が見えやすくなるはずです。

各法律事務所や地域の相談窓口をうまく活用し、安心して相続問題の解決へと進めましょう。

相続問題の相談はアクロピース

初回60分相談無料

丁寧にお話をお伺いします。

まずはお気軽にご連絡ください

【無料相談受付中】24時間365日対応