【無料相談受付中】24時間365日対応

親の財産の調べ方は生前と死後で異なる?相続の流れを図で表しながら解説

親が亡くなったあと相続手続きを進めるには、財産の調べ方について正しく理解する必要があります。

親の財産の調べ方には、生前に直接聞く方法と死後の財産調査があり、それぞれ注意すべきポイントが異なります。

本記事では、スムーズに相続を進めるための具体的な財産調査の手順を解説します。

自力での調査と、弁護士などの専門家へ依頼のどちらを選ぶべきかの判断基準を理解し、遺産相続にお役立てください。

初回60分の相談は無料です。

相続手続きも当事務所に任せていただければ、最初から最後まで一括してサポートができます。

\7000件以上の相談実績/

【無料相談受付中】24時間365日対応

親の財産の調べ方は大きく2種類

親が亡くなり相続が発生すると、財産の内容や金額について正しく把握する必要があります。

親の財産の調べ方は、生前と死後で2つに分かれます。

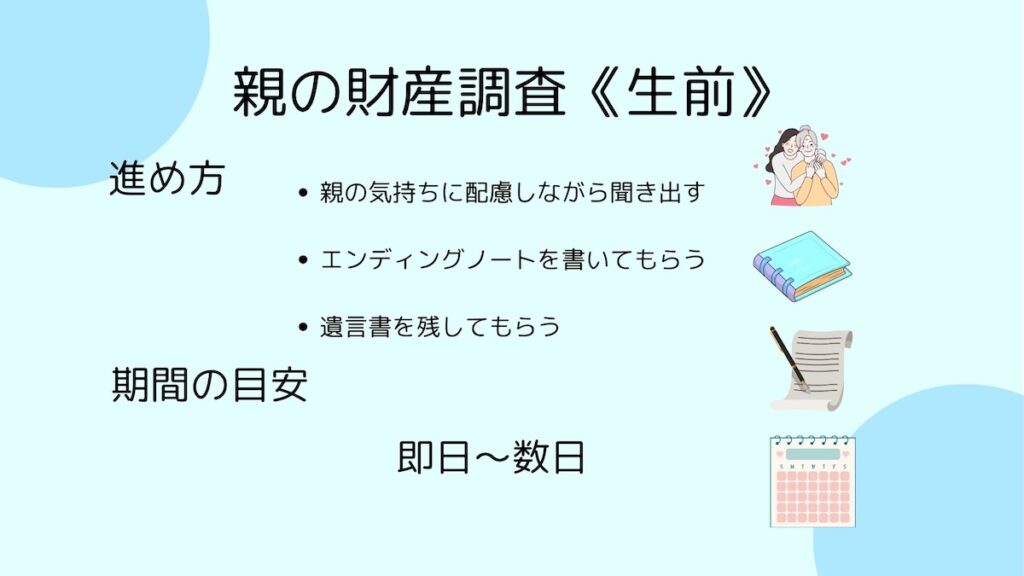

生前と死後での調べ方の違いは、以下の通りです。

生前に親の財産について聞く

親の財産の調べ方として、生前に親から直接聞く方法があります。

亡くなったあとに財産調査を行うよりも、生前に財産の内容について親からヒアリングしておく方が、時間や費用が大幅に節約できます。

生前に親の財産について聞く際は「財産リストを一緒に作る」「負債の有無も確認する」などが注意点です。

さらに、以下のポイントを意識するとスムーズに進められます。

親の気持ちに配慮しながら聞き出す

生前に親から財産について聞き出す際は、気持ちへの配慮が大切です。

財産の話題はデリケートな面もあるため、いきなり切り出すと親が警戒心や不快感を抱くおそれがあります。

そのため、普段の会話の中で自然に財産の話題を織り交ぜる工夫があるとよいでしょう。

財産について自然な流れで聞き出すための会話の切り口は、以下の通りです。

- 介護に関する費用の相談にあわせて財産の話題を出す

- 老後の生活設計について話す中で財産状況を尋ねる

- 知人の相続や財産管理の話をきっかけに話題を切り出す

親の気持ちに寄り添いながらタイミングを見て聞き出せれば、財産の把握がスムーズに進み、相続時のトラブル防止にもつながります。

エンディングノートを書いてもらう

親の財産をスムーズに把握するためには、生前にエンディングノートを書いてもらう方法があります。

エンディングノートは、自分に何かあったときに備えて、家族が必要な判断や手続きを進めるための情報を整理して記録するノートです。

エンディングノートに財産目録が記載してあれば、残された家族は預貯金や不動産、保険契約などの情報を把握できます。

エンディングノートは、財産調査にかかる労力を削減する効果が期待できます。

遺言書を残してもらう

親の遺産相続で遺言書が残されていると、財産の把握やスムーズな承継に役立ちます。

遺言書は、誰がどの財産を引き継ぐかを明確にする文書で、財産調査や相続手続きにかかる手間を減らします。

預貯金や不動産、株式などの財産について遺言書に具体的な記載があれば、相続人同士で確認作業を繰り返す必要がありません。

親が相続対策に前向きであれば、円滑な遺産分割のためにも、遺言書の作成について話しておくとよいでしょう。

遺言書の書き方については、次の記事を参考にしてください。

関連記事:【例文付き】遺言書の書き方とは?必須項目や注意点を解説

死後に親の財産調査を行う

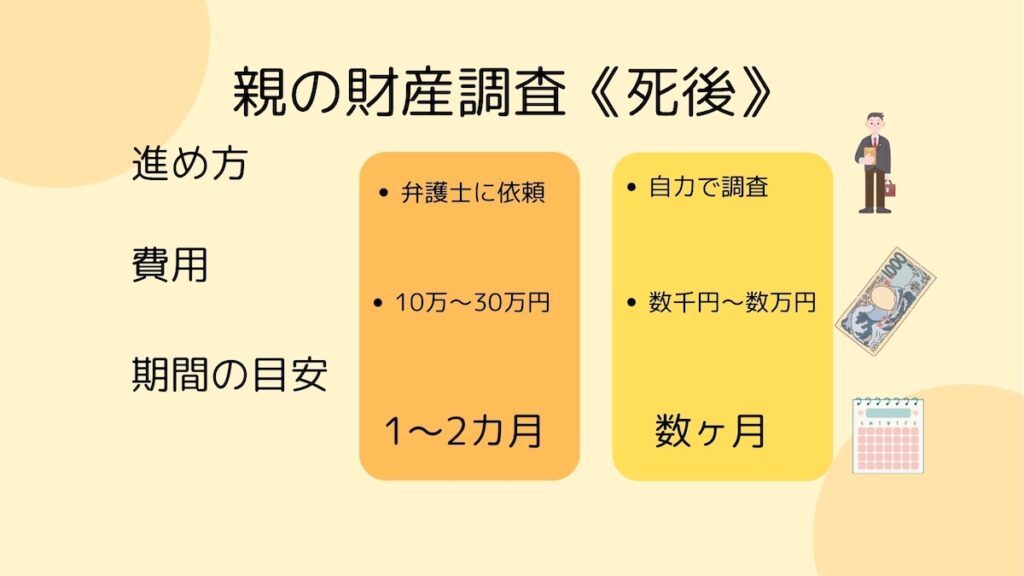

親の死後に財産調査を行う場合には、自力で調査する方法と専門家に依頼する方法があります。

自力での調査は費用が抑えられる反面、預貯金や不動産、保険契約など財産ごとに地道な確認作業が必要で、難易度が高いのが実情です。

一方、弁護士に依頼すれば、10万〜30万円程度の費用はかかるものの、専門知識をもとに迅速かつ正確に調査を進めてもらえます。

親が亡くなったあとの財産調査は、スピードと正確性が求められるため、状況に応じて弁護士への依頼を検討するとよいでしょう。

財産調査を弁護士に依頼すべき理由については、本記事の「相続と財産調査は弁護士への依頼がおすすめ」をご参照ください。

親が亡くなったあとの手続き方法は、こちらの記事もご覧ください。

関連記事:親の遺産相続手続きの方法は?死亡後の手続きや優先順位

関連記事:親が亡くなったら銀行口座はどうなる?

親の死後に財産調査は自分でもできる?

親の死後の財産調査は、自分でも行えます。

親の通帳や不動産の登記識別情報通知、保険証券などの手がかりをもとに、相続人自身でも情報収集が可能です。

ただし、親の財産が広範囲にわたる場合や、隠れた負債が心配なケースでは、弁護士などの専門家に依頼する方が確実です。

親の死後に財産調査をする場合、自分でもできるケースと弁護士などの専門家に依頼を検討すべきケースについて解説します。

財産調査が自分でも可能なケース

親が亡くなったあとでも、自分で財産調査を進められるケースがあります。

財産が少額で内容が明確な場合などは、相続人自身でも比較的簡単に手続きが進められます。

自力で調査が可能な場合は、次のような状況です。

- 財産が預貯金のみで少額

- 亡くなった親の自宅と近い距離に住んでいる

- 平日に役所や銀行とスムーズにやりとりできる

親の財産調査は、財産の規模や生活環境を踏まえ、自力でできるかどうかの見極めが重要です。

財産調査を専門家に依頼した方がよいケース

親の死後の財産調査は、状況によって弁護士などの専門家に財産調査を依頼すべきケースがあります。

財産の内容が複雑だったり、手続きに時間が取れなかったりする場合は、個人では正確で迅速な調査が難しいでしょう。

以下のようなケースでは、弁護士への依頼が現実的です。

- 財産が多く、所在が不明なものがある

- 亡くなった親の家が遠方にあり、現地確認が難しい

- 平日に役所や銀行に行く時間が取れない

- 相続税の申告が必要

自力での対応が困難な場合は、弁護士に依頼するのが賢明です。

親の死後に財産を調査する方法

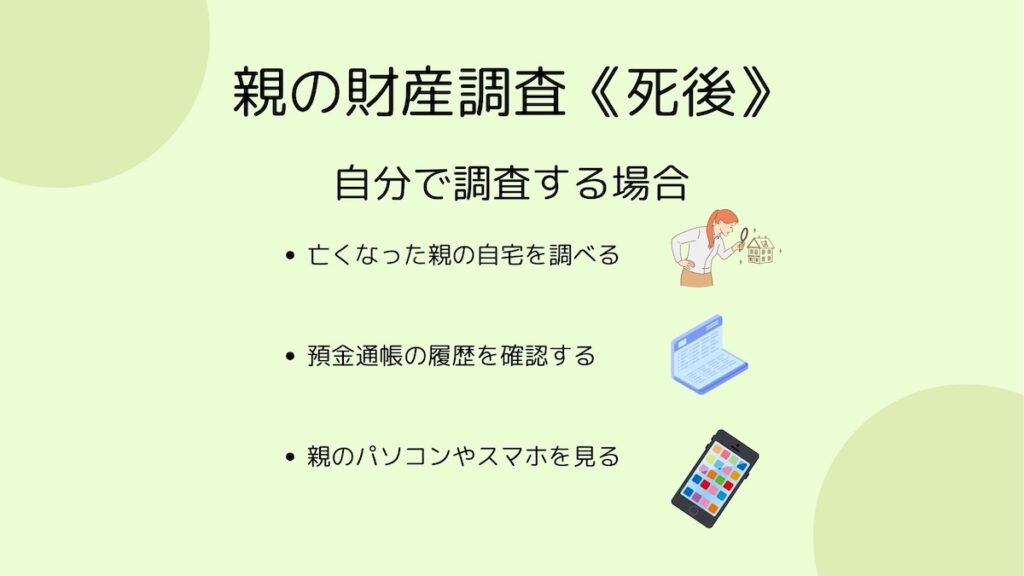

弁護士に依頼せずに自分で財産調査を行うには、親が残した身近な情報源を手がかりに進める必要があります。

自分で亡くなった親の財産を調査する方法は、次の通りです。

亡くなった親の自宅を調べる

親が遺言書や財産目録を残していない場合は、自宅を調べて財産を把握します。

以下の資料から、財産の内容や金額が調べられます。

- 預金通帳やキャッシュカード

- クレジットカード

- 保険証書

- 不動産に関する書類(権利証や登記識別情報)

- 固定資産税納税通知書

これらの資料の確認によって、親の財産に関する情報が得られます。

自分で親の財産調査をする際は、まず自宅の整理から始めてください。

預金通帳の履歴を確認する

財産調査では、預金通帳の取引履歴が重要な手がかりになる場合があります。

取引履歴から資産の流れをたどり、隠れた財産情報を把握できる可能性があるからです。

たとえば、通帳に記載されている定期預金の新規作成や証券会社への送金、保険料の支払い記録などを追跡すれば、親が保有していた資産の特定が可能です。

親が亡くなったあとの財産調査では、通帳や口座取引履歴のチェックによって、家族が知らなかった資産を見つけられるケースもあります。

親のパソコンやスマホを見る

財産調査では、親が使っていたパソコンやスマホの確認も重要です。

現代ではネットバンキングや電子証券取引など、デジタル上で管理されている財産情報が増えています。

パソコンやスマホの中に、ネット銀行のログイン情報や証券会社の取引履歴、電子マネーの利用記録などが保存されているケースがあります。

これらの確認によって、紙の通帳や書類だけでは把握できない資産を見つけ出せる可能性があるのです。

亡くなった親の財産調査は、パソコンやスマホに登録されているデジタルデータの確認も必須です。

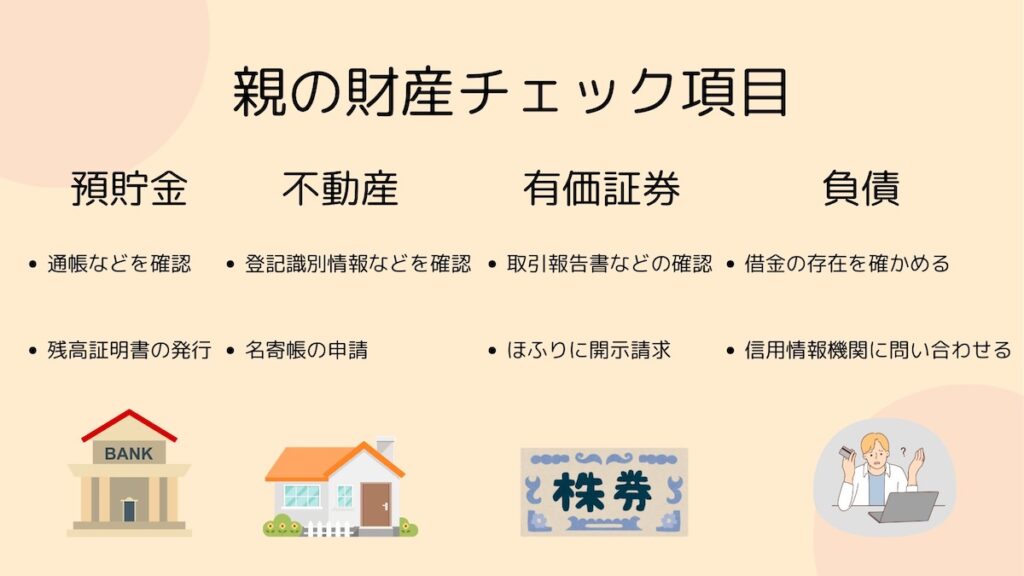

【財産別】親の死後に財産を調べる手順

親の財産調査を正確に進めるには、財産の種類によって調査の方法や確認すべきポイントが異なるため、財産別に手順を整理する必要があります。

以下の資産について、財産調査の手順を解説します。

預貯金

親の財産調査で、預貯金の確認は重要事項です。

預貯金の確認手順は、次の通りです。

- 以下の書類から預貯金の手がかりを探す

・通帳

・キャッシュカード

・パソコン・スマホ内データ - 金融機関に連絡して残高証明書の発行を依頼する

- 必要書類を提出する

以下は、残高証明書発行時に必要な書類です。

| 書類名 | 内容 |

|---|---|

| 死亡の事実がわかる戸籍または除籍謄本 | 亡くなった事実を証明するもの |

| 申請者の戸籍謄本 | 申請者が相続人であると証明するもの |

| 本人確認書類 | 運転免許証やマイナンバーカードなど |

| 実印 | 申請書への押印に使用 |

| 印鑑証明 | 実印が本人のものであることを証明する書類 |

発行手数料は金融機関ごとに500円〜1,000円程度、発行までには1〜2週間ほどかかります。

財産調査を正確に進めるためにも、預貯金の確認と証明書類の取得は確実に行いましょう。

不動産

不動産は高額資産であり、正しく把握しないと、相続や売却の手続きに支障をきたす恐れがあります。

不動産の状況を正確に調査する流れは、次の通りです。

- 以下の書類から不動産の手がかりを探す

・固定資産税の納税通知書

・登記済権利証(登記識別情報)

・預金通帳の取引履歴 - 書類が見つからない場合は、市町村役場で名寄帳を申請する

以下は、名寄帳の申請に必要な書類です。

| 書類名 | 内容 |

|---|---|

| 申請用紙 | 市町村役場の窓口またはホームページで入手 |

| 死亡の事実がわかる戸籍または除籍謄本 | 亡くなった事実を証明するもの |

| 申請者の戸籍謄本 | 申請者が相続人であることを証明するもの |

| 本人確認書類 | 運転免許証やマイナンバーカードなど |

| 切手貼付済の返信用封筒(郵送の場合) | 書類の返送用 |

| 定額小為替(郵送の場合) | 手数料支払い用 |

費用は申請方法によって異なり、窓口申請では600円、オンライン申請で窓口受取を希望する場合は480円、郵送受取を希望する場合は500円がかかります。

取得できるまでの期間は、窓口受取なら即日、オンライン申請の場合は数日から1週間程度が目安です。

有価証券

株式や投資信託などの有価証券も相続財産に含まれ、正確な把握が必要です。

有価証券の調査手順は以下の通りです。

- 相続財産に有価証券があるかを、以下を手がかりに調査する

・株券

・取引報告書

・配当金支払通知書

・株主総会招集通知書

・口座開設時の案内書

・株式発行会社の事業報告書

・預金通帳の取引履歴

・パソコン・スマホ内の情報 - 手がかりが見つからない場合は、証券保管振替機構(ほふり)に開示請求する

ほふりとは、株式や債券などの有価証券を電子的に管理・記録する日本唯一の機関で、証券の保有状況を調べる際に利用します。

ほふりの開示請求時に必要な書類は、次の通りです。

| 書類名 | 内容 |

|---|---|

| 開示請求書 | 証券保管振替機構の公式サイトからダウンロード |

| 亡くなった人の本人確認書類 | 住所の記載がある書類 |

| 申請者の本人確認書類 | 運転免許証やマイナンバーカードなど |

| 申請者の印鑑証明書または住民票 | 申請者の証明書類 |

| 死亡の事実がわかる戸籍または除籍謄本 | 亡くなったことを証明する書類 |

| 申請者が相続人であることを確認できる戸籍謄本 | 継承関係を示す書類 |

開示請求の費用は1件あたり6,050円で、2件目以降は1件ごとに1,100円が追加されます。

結果が届くまでには、通常数週間程度かかります。

また、取引先の証券会社が判明している場合は、残高証明書の取得も可能です。

負債

遺産相続では負債の有無の確認も重要です。

借金も相続財産に含まれ、知らずに相続すると返済義務を負うリスクがあります。

負債の調査手順は、以下の通りです。

- 借金の存在を確かめるため、以下を手がかりに調査を行う

・契約書

・請求書

・督促状

・預金通帳の取引履歴

・パソコンやスマホ内の情報 - 手がかりが見つからない場合は、信用情報機関に問い合わせる

問い合わせ先となる主な信用情報機関は、以下の3つです。

| 名称 | 特徴 |

|---|---|

| 株式会社日本信用情報機構(JICC) | 消費者金融、クレジットカード会社、リース会社など幅広い金融機関の借入情報を管理 |

| 株式会社シー・アイ・シー(CIC) | 主にクレジットカード会社、信販会社の取引情報を管理 |

| 全国銀行個人信用情報センター(KSC) | 銀行、信用金庫、信用組合などの借入情報を管理 |

借入先が特定できた場合には、金融機関から借入金残高証明書を取得して負債額の把握も可能です。

相続放棄について知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

関連記事:相続放棄の手続きの流れは?相続放棄の基本や申述費用・必要書類も解説

相続と財産調査は弁護士への依頼がおすすめ

財産調査を正確かつスムーズに進めるなら、弁護士に依頼しましょう。

弁護士は相続に関する豊富な知識と経験をもとに、専門的な手続きをスピーディに進められます。

弁護士に依頼できる主な内容は、以下の通りです。

- 相続トラブル解決のための交渉・裁判対応

- 預貯金を対象とした「全店照会」による財産調査

- 職務上請求による戸籍謄本の取得

- 遺産分割協議書の作成

- 遺留分侵害額請求に関する交渉・調停・訴訟対応 など

弁護士は他士業とも連携し、相続財産に含まれる土地や非上場株式の評価なども適切に実施できます。

親の財産を正確かつ効率的に進めるためには、弁護士への依頼が賢明な選択といえます。

安心してご依頼いただくために、初回60分の相談は無料のうえ、遺留分侵害額請求の着手金は不要ですので、お気軽にご相談ください。

\7000件以上の相談実績/

【無料相談受付中】24時間365日対応

まとめ|親の財産調査は相続問題に強い弁護士に相談しよう

親の財産の調べ方について、生前と死後、自分で調べる場合と弁護士へ依頼するケースに分けて解説しました。

- 親の財産の把握は亡くなってからよりも生前に確認する方が、時間や費用がかからずに済む

- 亡くなる前の親に財産についてヒアリングするときは、気持ちに寄り添う姿勢が重要

- 親が相続対策に前向きなら、エンディングノートや遺言を書いてもらうと、財産調査の手間が省ける

- 親の死後の財産調査は自分でもできるが、かなりの労力を要するため、弁護士に依頼する方がよい

- 親が亡くなったあと、自分で財産調査を行うには「亡くなった親の自宅を調べる」「預金通帳の履歴を確認する」「パソコンやスマホに残るデータを見る」などの方法がある

- 相続財産には、預貯金、不動産、有価証券などがあり、負債も含める必要がある

財産調査は「遺産分割協議」「相続放棄の判断」「相続税の申告」に重要であり、正確さとスピーディさが求められるため、弁護士に依頼するのが得策です。

遺産相続でお悩みなら、相続トラブルに強い弁護士法人アクロピースにご相談ください。

権利を守るためには、知識と力が必要です。

初回60分の相談は無料です。

\7000件以上の相談実績/

【無料相談受付中】24時間365日対応