【無料相談受付中】24時間365日対応

相続トラブルで後悔しない弁護士の選び方とは?口コミなど確認すべきポイントを解説

相談者

相談者弁護士って誰に頼んでも一緒なのかなって思うんですけど、どうなんですか?

各弁護士によって得意分野があるので、トラブル内容によって頼る弁護士は決めるべきです。

特に相続トラブルは弁護士の腕次第で、相談者が得られる利益が変わってきやすい類型なので、正しい選び方をしないと後悔することになります。

各弁護士ごとに得意分野を持っているんですね。では、「相続トラブルが得意」という弁護士事務所が複数あったら、どのように選ぶのが良いのですか?

実績数であったり、費用であったりさまざま見るべきポイントはありますが、一番は無料相談をしてもらい、自分に合っている弁護士か判断するのがおすすめです。

本記事を最後まで読むことで相続トラブルでどのような弁護士に頼れば良いかや無料相談で確認すべきポイントがわかります。

相続問題の相談はアクロピース

初回60分相談無料

丁寧にお話をお伺いします。

まずはお気軽にご連絡ください

【無料相談受付中】24時間365日対応

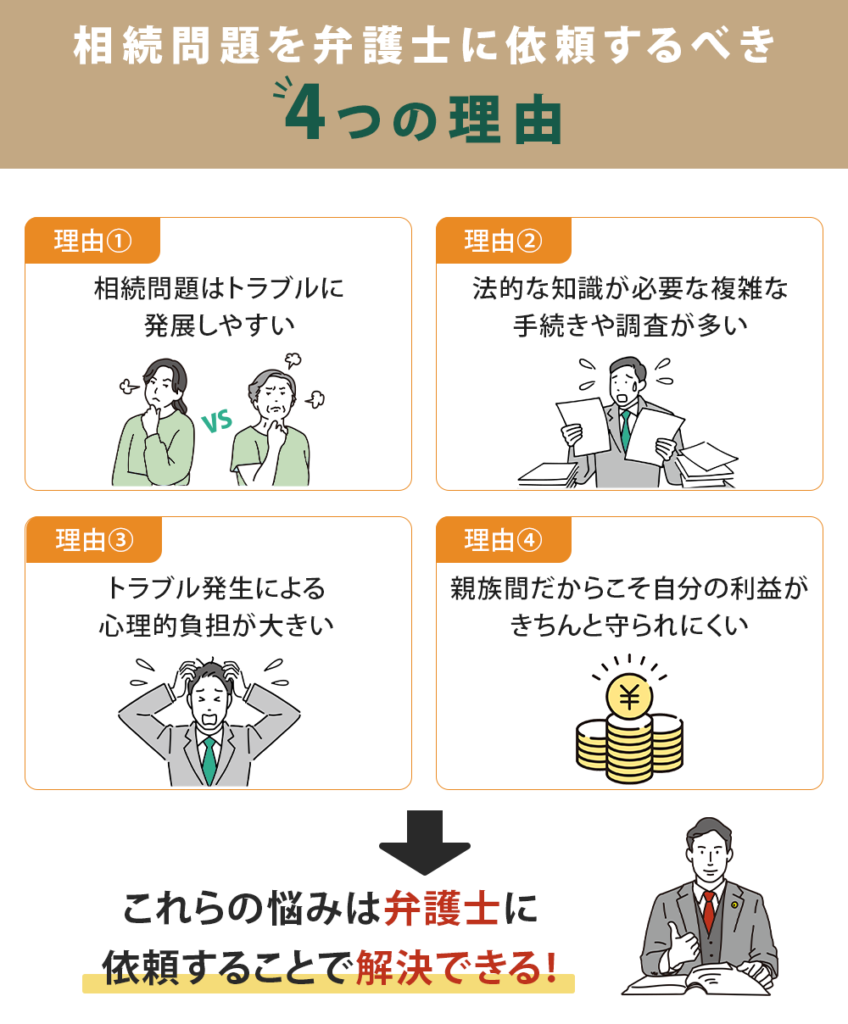

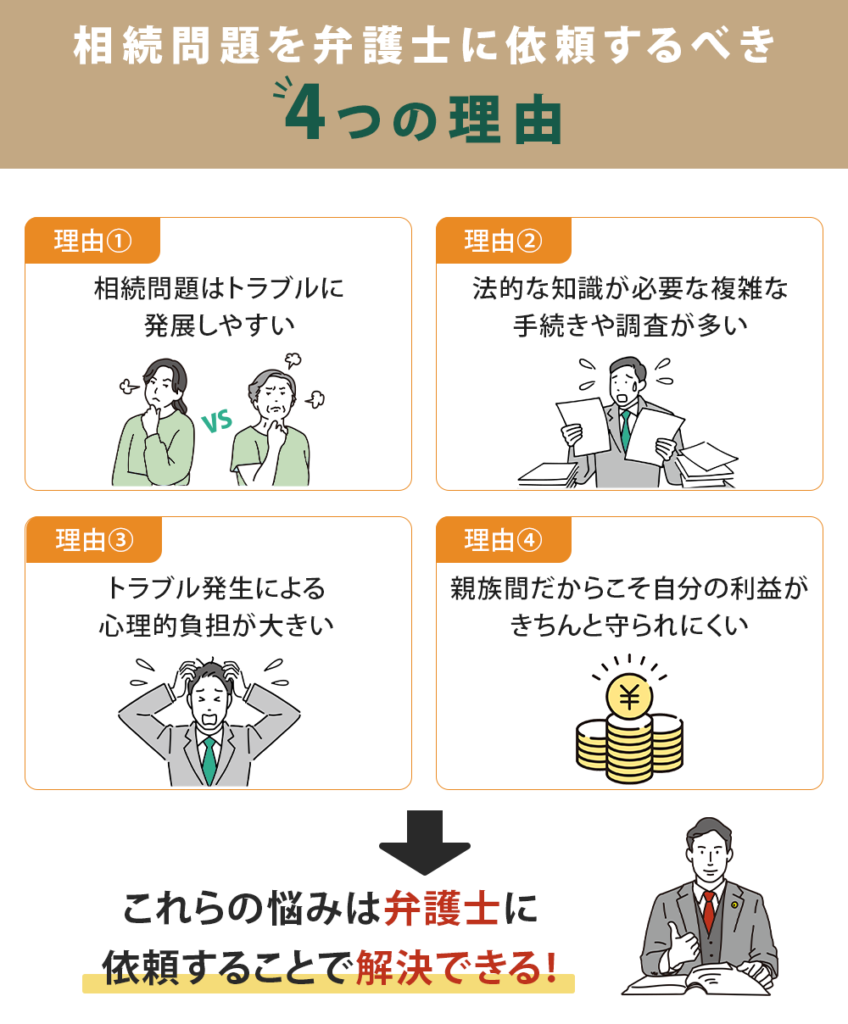

【弁護士に依頼するメリット】相続問題を専門家に任せるべき4つの理由

相続問題を弁護士に依頼するべき理由は主に4つあります。

詳細については下記で解説します。

相続問題はトラブルに発展しやすいため

相続問題は、どの遺産を誰がどのように相続するかといったトラブルに発展しやすいのが特徴です。

相続人同士の利害が対立するため、当事者が直接話し合うと感情的な対立が起きやすく、話がまとまらないケースも少なくありません。

裁判所の統計によると、令和3年の遺産分割事件の発生件数は1万3,447件、令和6年は1万5,379件と増加傾向にあります。(参照:裁判所|令和3年 司法統計年報(家事編)/令和6年 司法統計年報(家事編))

相続問題を弁護士に相談すれば、トラブルを未然に回避しやすくなり、トラブルのスムーズな解決が期待できます。

遺産分割が裁判所での調停・審判となった場合も、専門家として迅速な対応が可能です。

(遺産分割の方法)民法 第907条

出典:民法 第907条(e-Gov 法令検索)

共同相続人は、遺産の分割について協議をすることができる。協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、共同相続人の請求によって、遺産の分割を審判により定める。

法的な知識が必要な複雑な手続きや調査が多いため

相続では法律知識が必要な調査や複雑な手続きが多数あります。

たとえば、次のような調査や手続きが必要です。

- 相続人調査(戸籍謄本等の収集)や遺産調査

- 相続放棄の家庭裁判所への申し立て

- 遺産の名義変更

- 相続税の申告

相続放棄や相続税申告のように期限が決まっているものもあり、法的知識と迅速な対応が求められます。

弁護士に手続きを依頼すれば、面倒でミスの許されない手続きをすべて期限内に、確実に処理してもらえるので安心です。

(相続の放棄の期間)民法 第915条

出典:民法 第915条(e-Gov 法令検索)

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三か月以内に、相続を単純承認するか、又は限定承認若しくは放棄をしなければならない。

トラブル発生によるストレスが大きな負担になるため

突然相続が起こると、何をどうすべきかまったくわからない中で、行政機関への届け出などすぐやるべきことが次から次に続きます。

親族とのトラブルが重なることも多く、大きなストレスが溜まることもあるでしょう。

信頼できる弁護士に相談すれば的確なアドバイスをもらえるため、ストレスを抱えることもなく、不安も解消できます。

自分の利益がきちんと守られない可能性があるため

相続の専門知識がない方は、遺産のわけ方について他の相続人に言いくるめられたり、だまされることがないかと不安になるでしょう。

相続税の申告時に使える制度を知らないため、損をするケースもあります。

相続問題に自分ひとりで対応すると利益をきちんと守れないと心配になることはよくあることです。

弁護士は、法律や税制の知識を駆使して依頼者の利益を最大化すべく、依頼者が本来受け取れるはずの財産を間違いなく相続できるように対応します。

相続手続きを弁護士に任せるメリットについて、次の記事で詳しく解説していますので、ぜひ併せてご覧ください。

関連記事:相続手続きを弁護士に任せるメリット・デメリットは?弁護士の選び方も解説

相続問題の相談はアクロピース

初回60分相談無料

丁寧にお話をお伺いします。

まずはお気軽にご連絡ください

【無料相談受付中】24時間365日対応

相続トラブルで後悔しない弁護士の選び方|8つのチェックポイント

相続問題は感情的な対立を生みやすく、法律や税金の知識が求められます。弁護士選びに失敗すると、手続きが長引いたり、他の相続人とのトラブルに発展したりする可能性があります。

弁護士を見極めるには、以下の8つのポイントをチェックしましょう。

納得できる相続手続きを進められるよう、事前に確認しておきましょう。

相続案件を多く扱っているか、実績が豊富か

その弁護士が相続案件を多く取り扱っているか、トラブル解決の実績が豊富か確認しましょう。

相続手続きや相続問題の解決には、以下のような法的知識が必要です。

- 民法

- 税法

- 不動産関連法 など

数多くの相続案件を解決した実績が豊富であれば、複雑な事例にも的確に対応できる可能性があります。

また、過去の対応事例を基に、先回りしたリスク説明や交渉方針の提案を受けられる点も大きなメリットです。

公式サイトで実績を確認するだけでなく、法律相談時に年間の相続対応件数や具体的なトラブル解決例について質問し、信頼できる実務経験があるか見極めましょう。

公式サイトでの解決事例の公開有無や、弁護士会での登録状況を確認するとより安心です。

法律用語を使わずに分かりやすく説明してくれるか

相続に関する相談では、難解な法律用語に戸惑うケースも少なくありません。

内容を理解できず手続きを進めると、認識違いによるトラブルや不利益につながるリスクがあります。専門用語をかみ砕いて説明してくれる弁護士かどうかは重要なポイントです。

たとえば、以下のような専門用語を、わかりやすい言葉で例を挙げながら説明してくれるかどうかが判断基準になります。

- 遺留分侵害額請求

- 相続回復請求権

- 限定承認

初回相談では、説明の仕方や言葉遣いに注目し、自分が納得できるまで丁寧に説明してくれる弁護士かどうかを確認しましょう。

相続税対策も含めた対応が可能か

相続には税金の問題も密接に関わるため、相続税対策の知識が豊富な弁護士を選びましょう。

相続税の申告や納税計画のアドバイスができる弁護士は、遺産を適切に引き継ぐ上で頼れる存在になってくれます。

税理士資格を持つ弁護士や相続税申告に強い税理士と連携している事務所であれば、節税も視野に入れたアドバイスが可能です。

他士業との連携体制が整っているか(司法書士・税理士・不動産鑑定士など)

相続手続きをスムーズに進めるためにも、他士業との連携体制が整っている弁護士に相談しましょう。

相続では登記・税務・不動産評価など、弁護士だけでは対応できない手続きが数多くあります。

実際、相続税申告に関与した税理士の割合は全体の86.3%に上っており、他士業との連携が欠かせないことが分かります。(参照:財務省|令和5事務年度 国税庁実績評価書 )

以下のような士業と連携している弁護士であれば、必要な手続きを一括で依頼でき、時間や手間を減らせます。

- 司法書士

- 税理士

- 不動産鑑定士 など

相談時には「他の専門家と連携していますか?」「ワンストップ対応は可能ですか?」と質問し、総合的に対応できる体制が整っているかを確認しましょう。

リスクも包み隠さず説明してくれるか

メリットだけでなく、相続時に起こり得るリスクも包み隠さず説明してくれるかどうか確認しましょう。

たとえば、相続調査で借金が見つかった場合、相続するよりも放棄した方が不利益を被らない場合があります。

こうしたリスクを教えてくれる弁護士であれば、状況に応じた最適な選択を提案してくれます。

初回相談でメリットとデメリットの両面を具体的に説明してくれるかを見極めましょう。

弁護士費用の内訳が明確か

着手金・成功報酬・実費などの内訳を明確に提示してくれる弁護士に相談しましょう。

費用の内訳が不明瞭なまま契約すると、後になって「どの業務にいくらかかったのか分からない」といったトラブルにつながる可能性があるためです。

相談後のレスポンスが早いか

相談後のレスポンスが早い弁護士は、信頼性が高く、手続きがスムーズに進めやすくなります。

相続には期限のある手続きも多く、対応の遅れが不利益につながる場合があります。

たとえば、相続放棄は「相続を知った日から3カ月以内」に申述しなければならないため、迅速な対応と判断が不可欠です。弁護士のレスポンスが遅いと相続手続きが停滞し、問題の解決までにも時間がかかる可能性があります。

レスポンスの早い弁護士であれば、書類の準備や判断が必要なときに迅速に対応してくれるため、依頼者の負担を軽減できるでしょう。

初回相談後にメールや電話で問い合わせた際の返答スピードを確認し、信頼して任せられるかどうかを見極めましょう。

気軽に相談しやすい弁護士かどうか

相続に関する悩みは、個人の事情が絡んだ内容が多いため、相談がしやすい弁護士かどうか確認しましょう。

いくら専門知識が豊富でも、話しかけにくい、相談しづらい弁護士では、不安になってしまう可能性があります。

- 話しかけにくい雰囲気がある

- 一方的に話を進めようとする

- 高圧的な態度や言葉遣い など

- 穏やかで人柄が良い

- 話を遮らずに丁寧に耳を傾けてくれる

- 状況や気持ちに寄り添ってくれる など

相続問題は長期化する場合があるため、気軽に相談できる関係性が築けるかどうか見極めましょう。

弁護士法人アクロピースでは、経験豊富な弁護士が状況に応じた最適なご提案をさせていただきます。

「信頼できる弁護士に相談したい」「相続案件の実績がある弁護士に対応してもらいたい」とお考えの方は、問い合わせフォームから気軽にお問い合わせください。

関連記事:相続に強い弁護士について解説

弁護士を選ぶときに注意すべき3つのこと

弁護士選びに失敗すると、手続きが長引いたり費用がかさんだりするリスクがあります。事前に注意点を押さえることで、信頼できる弁護士に出会える可能性が高まり、相続手続きを円滑に進めやすくなります。

具体的な注意点は、以下の3点です。

どのような点に注意すべきか確認し、不安がない状態で相続手続きが進めましょう。

口コミやランキングだけで判断しない

口コミやランキングだけで契約するかどうか判断するのではなく、自分の目で情報を確かめるようにしましょう。

評価の基準は人によって異なり、口コミには主観的な意見も多く含まれているため、必ずしも自分に合う弁護士とは限りません。

候補となっている弁護士の口コミや、弁護士比較サイトで紹介されているランキングは、あくまで参考程度に見ることが大切です。

気になる弁護士がいれば、実績や対応分野を公式サイトで確認した上で、実際に相談してから契約するかどうか判断するようにしましょう。

実際に案件を担当する弁護士が誰か事前に確認しておく

契約前に、実際に対応してくれる弁護士の名前と経歴を確認しておきましょう。

弁護士事務所によっては、最初に対応した人と実際の担当者が異なる場合があります。

初回相談に乗ってくれた弁護士と契約後の弁護士が異なる場合、依頼後に「対応の仕方が変わった」「話がしにくくなった」といった戸惑いが生じる可能性があります。

事前に誰が中心となって進めるのかを確認しておけば、こうしたギャップを防ぎやすくなります。契約に進む前に「この案件はどの弁護士が担当しますか?」と質問しましょう。

無料相談を活用して複数の弁護士を比較する

複数の弁護士に無料相談し、以下のような項目を比較検討しましょう。

- 説明や対応の丁寧さ

- 提案の具体性

- 実績の豊富さ

- 費用

一つの事務所だけの見積もりで契約すると、他と比べて高額だったり、相性が合わなかったりする可能性があります。

無料相談を活用して2~3人の弁護士に会い、内容・費用・対応力を比較した上で、自分に合った弁護士を選ぶようにしましょう。

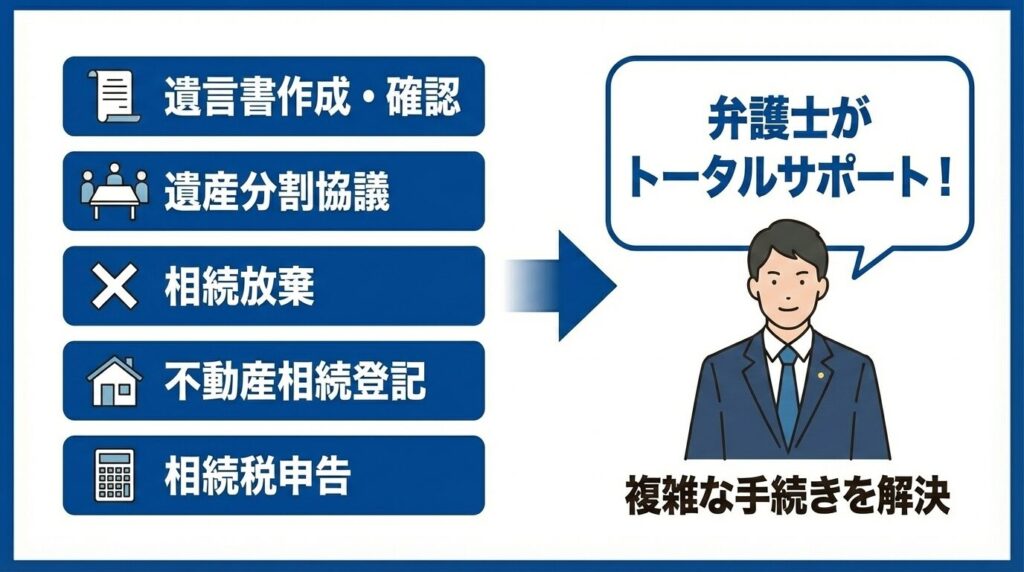

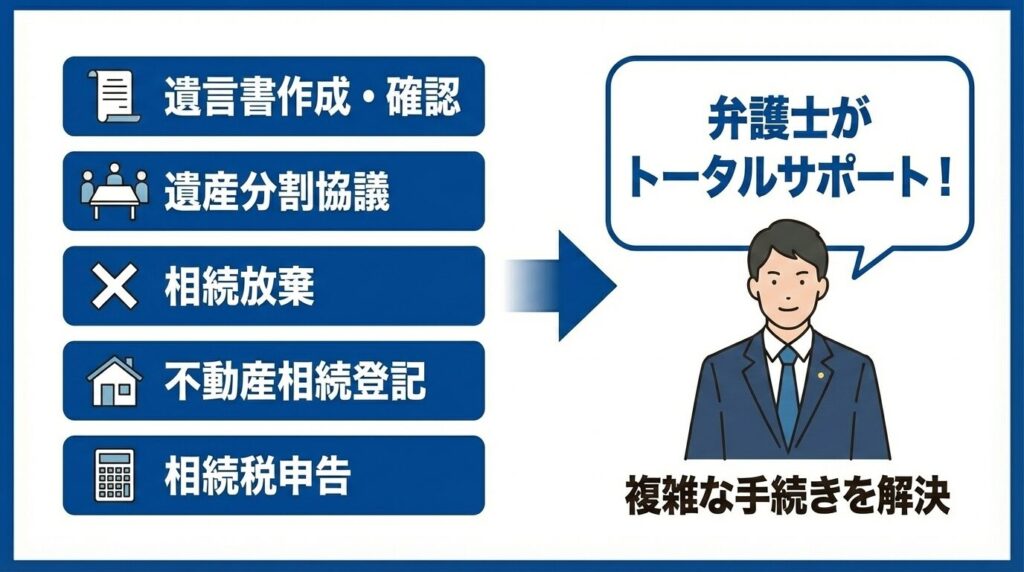

相続手続きにおける弁護士の役割の具体例

相続手続きにおける弁護士の役割について、具体例を紹介します。

遺言書の作成・確認

被相続人が遺産相続に備えて遺言書を作成しておくことは、よくあります。

遺言書は、法定相続分と異なった割合で相続させたい場合や、相続人以外の人に遺産を残したい場合などに作るものです。

ただし、遺言書は法律で決められた書き方に基づいて作らなければ無効になってしまいます。

遺言を遺しても、内容によっては、相続人同士でもめる原因になるかもしれません。

遺言に詳しい弁護士に頼めば、被相続人の意思を尊重し、トラブルが起こりにくい有効な遺言書を作成できます。

遺言書の有無の確認や被相続人の自筆証書遺言の検認手続きなど、法律知識が必要な難しい手続きも弁護士に依頼すればスムーズに進みます。

遺言書の確認方法については、次の記事で詳しく解説していますので、ぜひ併せてご覧ください。

関連記事:遺言書があるかどうかを確認する方法は?自筆・公正・秘密の3種類に分けて解説

遺産分割協議

相続人と遺産の全貌が明らかになったら、相続人が全員で遺産のわけ方を話し合う遺産分割協議を行います。

相続人が複数いると「不動産が欲しい」「現金が欲しい」などと主張が対立して、話し合いが難航し長期化するかもしれません。

相続人間で遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停や遺産分割審判を申し立てることになります。

遺産分割協議が難航しそうな場合は、相続が専門の弁護士に依頼すれば、依頼者の希望に沿った分割の仕方を考え解決策を見出してもらえます。

調停や審判に移行した場合も、法的手続きを熟知した弁護士が迅速に間違いなく対応するため、安心です。

相続放棄

遺産には、土地や預貯金などのプラス財産だけでなく、ローンなどの借金・負債が含まれるため、遺産がマイナスの場合もあります。

マイナスの遺産が多い場合は、相続を放棄し、遺産を一切相続しないことも可能です。

プラスの資産が借金を上回る場合に、超過するプラス分だけを相続することもできます(限定承認)。

ただし、限定承認には税務面や手続面での困難性など、デメリットも多いのです。

そのため、実際に限定承認を行うかどうかを弁護士と相談してから決定することが重要です。

相続放棄は、遺産の状況をしっかり確認して慎重に判断する必要があります。

一方で、放棄は相続開始から3か月以内に裁判所に申立てが必要です。

短期間に、本当に相続放棄すべきかどうかを決めて、裁判所に手続きすることは容易ではありません。

(相続の放棄の効果)民法 第939条

出典:民法 第939条(e-Gov 法令検索)

相続の放棄をした者は、初めから相続人とならなかったものとみなす。

早めに弁護士に相談することがおすすめです。

不動産の相続登記

不動産を相続した場合、登記名義の変更(相続登記)が必要です。

相続登記は2024年4月1日から義務化されています。

相続で不動産を新たに取得した人も、過去に相続した人も、未登記の場合は3年以内に登記が必要です。

実際、不動産を登記しないまま放置すると、トラブルの原因になりかねません。

相続登記は法務局に申請しますが、相続人が複数いる場合は遺言書か遺産分割協議書の添付を求められます。

他にも添付すべき書類が多く、間違いなく進めるためには、専門的知識がある弁護士や司法書士に相談すべきです。

(相続登記の申請義務)不動産登記法 第76条の2

出典:不動産登記法 第76条の2(e-Gov 法令検索)

相続(包括遺贈を含む。)により不動産の所有権を取得した者は、その取得を知った日から三年以内に、その旨を登記しなければならない。

相続税の申告

相続税の申告が必要な場合は、基礎控除額を超える財産を相続する場合です。

遺産総額≧ 基礎控除額(3,000万円 + 相続人の人数 ×600万円)

遺産総額が基礎控除額の範囲内であれば申告の必要はありません。

申告が必要な場合は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内にしなければなりません。

相続税以外にも、被相続人が所得を得ている場合には、死亡したことを知った日の翌日から4か月以内に準確定申告も必要です。

時間がありそうですが、相続する財産の確定・相続財産額の評価・税額の計算を間違いなく行って、期日までに納税することは、予備知識がない素人には結構大変なことです。

相続税の申告を弁護士に頼めば、税理士と連携して正確な調査をして期限までに確実に手続きできます。

特に、税理士の資格も持った弁護士や、弁護士と同じグループ内に税理士も所属している弁護士法人に依頼すれば、必要な税務申告は滞りなくできます。

参考:国税庁|No.4205相続税の申告と納税

お役立ちガイド

相続における不公平や相続関係者のトラブルでお悩みの方は、

ぜひ弁護士法人アクロピースにご相談ください。

まずは初回60分の無料相談をご利用ください。

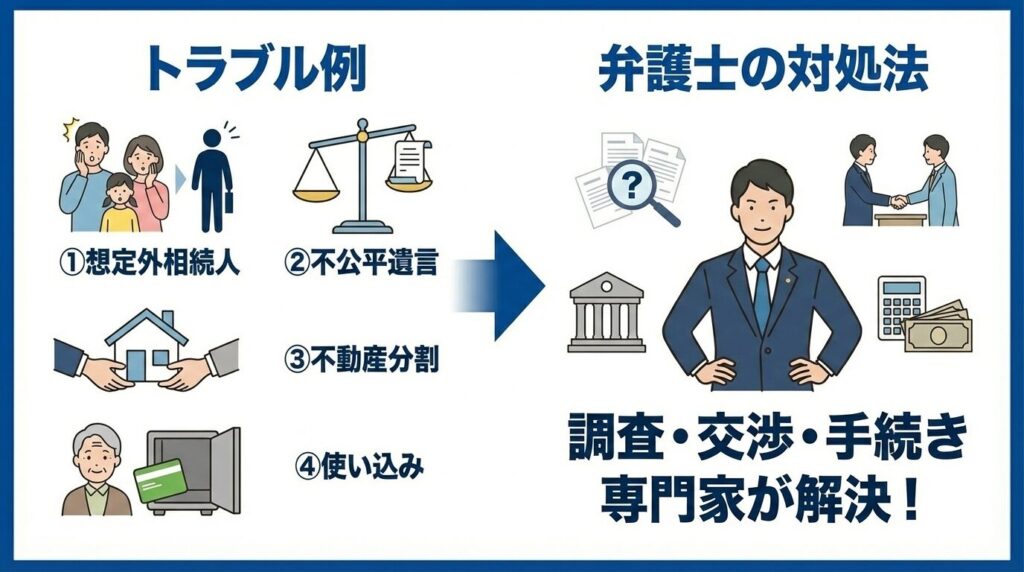

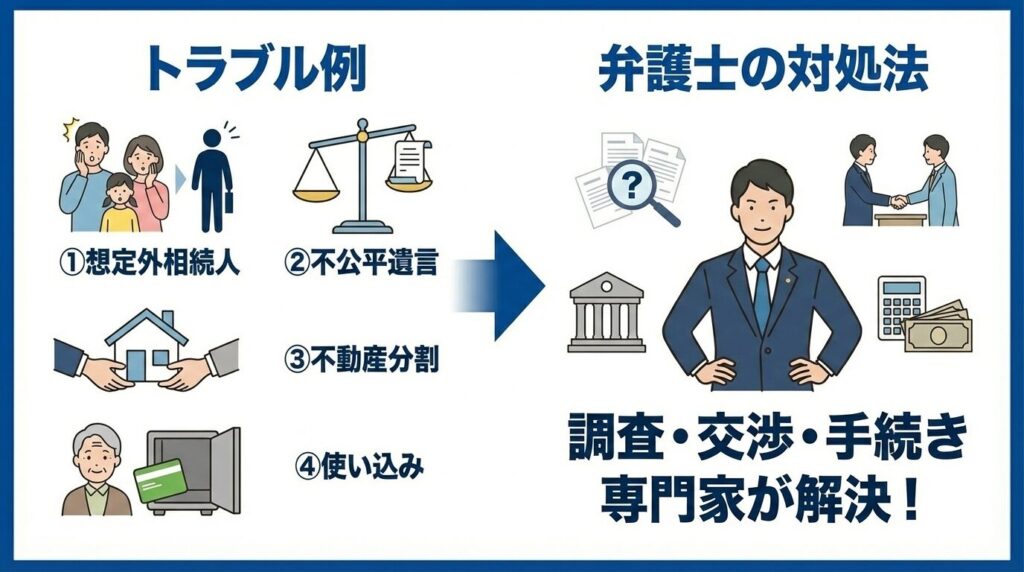

トラブルになりやすい遺産相続のケースと弁護士が教える対処法

トラブルになりやすい遺産相続の事例と対処法を4つ紹介します。

想定外の相続人との遺産分割トラブル

【起こりやすいトラブル】想定していない相続人が現れもめる

たとえば、被相続人の前妻の子や認知された子がいた場合、自分の相続分が減るため、相続人から不満の声があがりやすいでしょう。

【対処法】

見つかった人が正当な相続人か確認し、遺産分割協議に参加してもらう必要があります。

面識のない人の身元を確認し、遺産分割協議をするのは簡単なことではありません。

また、前妻の子や認知された子とその他の相続人の間では、被相続人の生前のかかわり方や支援のあり方について不公平感が生まれやすい状況です。

弁護士は身元を確認し、公正な遺産分割方法を提案できるので、弁護士への依頼がおすすめです。

解決事例:前妻の子との音信不通を乗り越えて、法定相続分で遺産分割を成立させたケース

解決事例:父と母の数次相続について遺産分割協議が必要となった事案

遺言書の内容をめぐるトラブル

【起こりやすいトラブル】遺言書の内容が特定の相続人に偏っていて不公平

遺産の相続方法が一部の相続人のみを優遇している場合、他の相続人が不公平だと主張して、トラブルが起こりやすいものです。

また、被相続人が高齢になってから作成された遺言の場合には、被相続人の意思能力(認知症など)に疑問がある場合もあります。

【対処法】

遺留分侵害額請求または遺言無効の申立てを検討しましょう。

遺留分侵害額請求

遺留分は、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められている遺産の最低限の取り分です。

遺言内容が遺留分侵害にあたる場合は、遺留分の金銭支払いを請求できます。

当事者間の協議がまとまらなければ、裁判所に調停を申し立てることになります。

遺言無効の申立て

遺言内容や被相続人の意思能力に疑いがある場合は、遺言無効確認訴訟を申し立てることもできます。

遺留分侵害額請求や遺言無効確認調停の申立ては、専門的な知識が必要なため、経験豊富な弁護士への依頼がおすすめです。

(遺留分の権利者と割合)民法 第1042条

出典:民法 第1042条(e-Gov 法令検索)

遺留分は、兄弟姉妹以外の相続人に限り、相続財産のうち一定割合を確保できる権利である。

遺言書については、次の記事で詳しく解説していますので、ぜひ併せてご覧ください。

関連記事:【例文付き】遺言書の書き方とは?必須項目や注意点を解説

解決事例:遺留分の負担をめぐる兄弟間の争いで、実質勝訴の和解を獲得した事案

不動産の相続をめぐるトラブル

【起こりやすいトラブル】不動産の分割や売却の是非をめぐるトラブル

不動産が遺産の大部分を占める場合は、遺産分割をめぐってトラブルになりやすいので注意が必要です。

不動産の評価額や、賃料収入の帰属をめぐって争いになりやすい類型といえるでしょう。

特に遺産である不動産に相続人が住み続けている場合は、分割や売却は困難なため、話し合いが難航するでしょう。

【対処法】

不動産を相続人の共有にすることは、後々のトラブルの原因となりかねないため、できるだけ避けましょう。

誰かが単独で取得するか売却し、不動産を取得しなかった人は金銭をもらうという解決をするのが適切です。

ただし、個別の事件の特殊性により、難易度は高いですが共有にして賃料収入等を分配するという解決もあり得ます。

次のような方法が考えられますが、いずれもメリット・デメリットがあります。

- 不動産をそのまま分割する(現物分割)

- 売却して代金をわける(換価分割)

- 特定の相続人が不動産を相続し、他の相続人に対価を支払う(代償分割)

相続人だけで決めるのが難しい場合は、不動産相続を熟知している弁護士にサポートしてもらうのがおすすめです。

解決事例:関係が悪化した相続人との交渉により、不動産の単独取得を実現したケース

遺産の使い込みをめぐるトラブル

【起こりやすいトラブル】親の生前に親の遺産を一部の相続人が使い込んだ場合に、その返還をめぐるトラブル

親の生前に親と同居していた、あるいは親の資産の管理をしていた相続人がいる場合にトラブルが起こりやすいものです。

たとえば、認知症の親の資産を、自分や自分の子のために相続人が勝手に使っていた疑いがある場合は、もめごとになるでしょう。

使途不明金の返還は法的には遺産分割ではなく、不当利得返還などの手続きで争うことになりますが、実際には遺産分割のときに使い込みの経緯を考慮して解決することがよくあります。

【対処法】

親の預金口座の取引履歴を調べ、使途不明金の有無・金額を確認しましょう。

銀行に照会して払戻請求書や振込依頼書を開示してもらい、記載内容や筆跡などから他の相続人の関与の形跡がないか調べることができます。

使途不明金と、親の生活費や生活状況などを照らし合わせるなどして不合理な支出の有無を確認します。

使い込みかどうかを相続人だけで判断することが難しい場合は、弁護士にサポートしてもらうのがおすすめです。

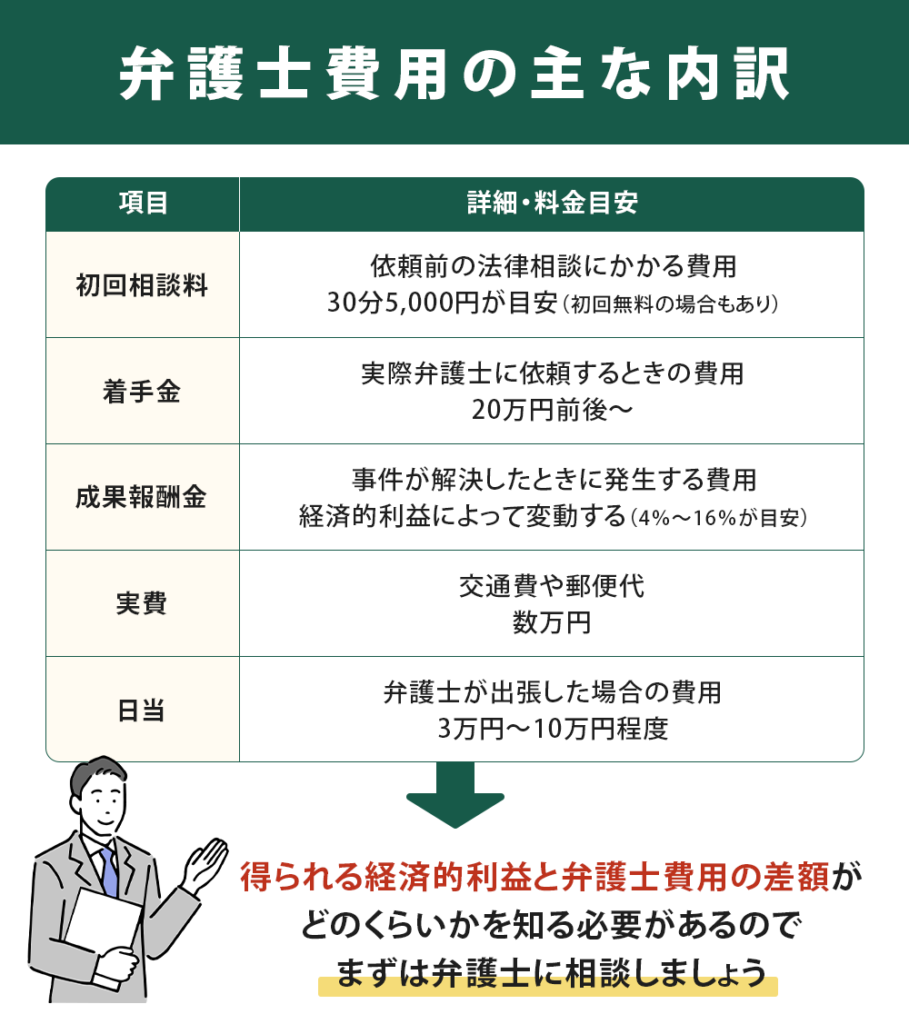

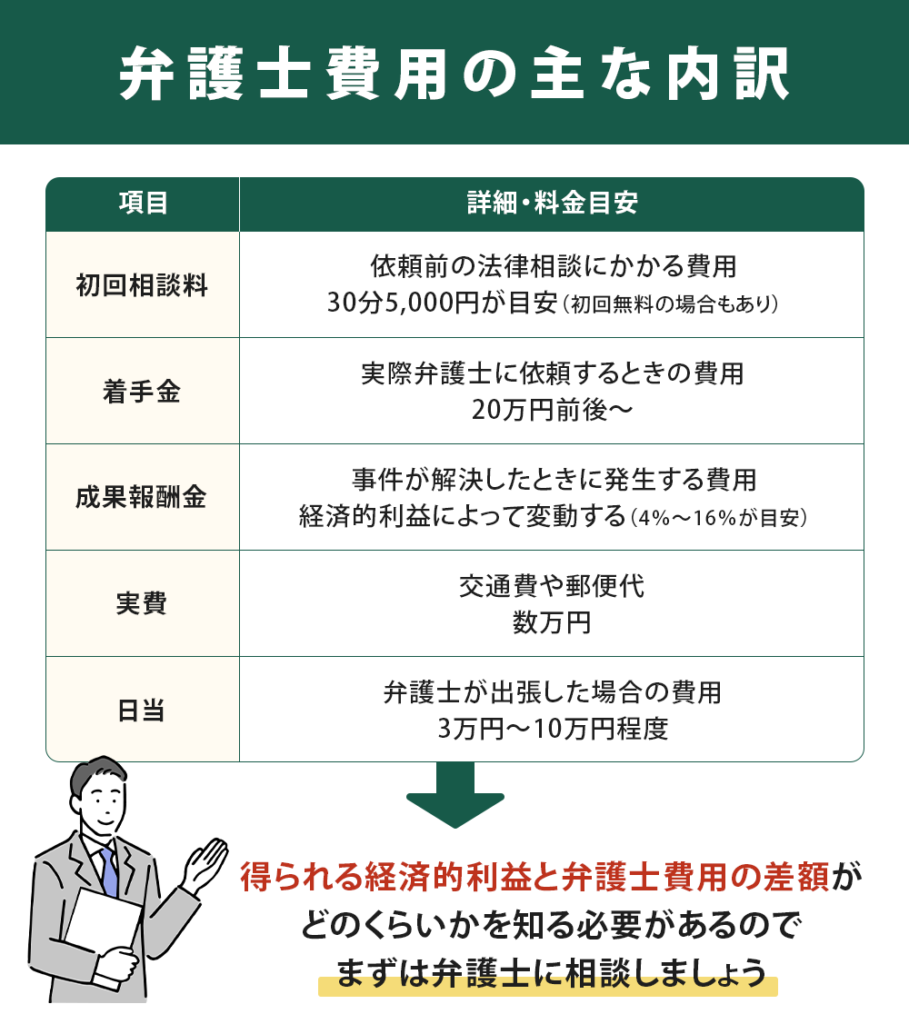

【費用相場】相続問題を弁護士に依頼するときにかかる料金と内訳

相続問題を弁護士に依頼する際は、一定の費用がかかります。費用項目は、大きく分けて以下の5つです。

| 費用の項目 | 内容 | 相場 |

|---|---|---|

| 法律相談料 | 依頼前の法律相談にかかる費用 | 30分5,000円が目安 初回無料の場合もあり |

| 着手金 | 実際弁護士に依頼するときの費用 | 20万円前後~ |

| 成功報酬金 | 事件が解決したときに発生する費用 | 経済的利益によって変動する(4%~16%が目安) |

| 実費 | 交通費や郵便代 | 数万円 |

| 日当 | 弁護士が出張した場合の費用 | 3万円~10万円程度 |

依頼前に目安を把握しておけば、見積もり内容が適正価格か判断しやすくなります。相場を理解し、相続の準備を円滑に進めましょう。

弁護士費用については、次の記事で詳しく解説していますので、ぜひあわせてご覧ください。

関連記事:相続の弁護士費用はいくらかかる?誰が払うのかと安く抑える方法も解説

最近は着手金を分割払いできる事務所や、成功報酬制を導入している事務所も増えています。費用面で不安がある場合は相談時に必ず確認しましょう。

法律相談料|30分につき5,000円程度(初回無料あり)

相続について弁護士に相談する際は、30分あたり5,000円程度の相談料がかかるのが一般的です。

初回無料相談を設けている事務所もありますが、多くの場合、2回目以降は有料になります。

相談料には事務所によって差があるため、予約時に料金体系を確認しておきましょう。

着手金|20万円前後~

弁護士に正式に依頼する場合、着手金として20万円前後かかる場合があります。

ただし、金額は案件の複雑さや対応範囲などによって変動するため、あくまで目安と考えましょう。

着手金は、相続問題の結果に限らず支払わなければならない費用です。報酬と合わせると高額になるため、契約前に見積書で金額の内訳を確認しましょう。

成功報酬金|経済的利益によって変動する(4%~16%が目安)

成功報酬とは、相続問題が解決したときに弁護士に支払う費用です。成功報酬は、得られた経済的利益の4%~16%を支払うケースが一般的です。

弁護士に依頼したことで得た利益のこと。

例:弁護士の関与によって1,000万円の現金を相続できた場合、その金額が経済的利益となる

成功報酬金の算出方法や割合は、事務所によって異なります。「思った以上に高額で経済的負担が大きい」とならないよう、見積もり時に確認しておきましょう。

実費|数万円程度

実費とは、以下のような費用を指します。

- 戸籍や登記簿の取得費用

- 交通費

- 郵送費

- 裁判所への手数料

遺産分割協議の問題解決であれば1万円~3万円程度が目安ですが、遠方の裁判所での調停では10万円以上になる場合があります。

その都度請求される場合もあるため、契約時に生産方法を確認しておくと良いでしょう。

日当|3万円~10万円程度

弁護士が裁判所や調停に同行する場合、3〜10万円程度の日当が発生します。

金額は以下の要素によって変動します。

- 拘束時間

- 出張距離

- 出張期間(例:半日、1日など)

特に地方の裁判所や遠方出張を伴う場合、日当は高額になる傾向があるため、事前に金額を確認しておきましょう。

お役立ちガイド

相続における不公平や相続関係者のトラブルでお悩みの方は、

ぜひ弁護士法人アクロピースにご相談ください。

まずは初回60分の無料相談をご利用ください。

相続時の弁護士の選び方に関するよくある質問

遺産相続の弁護士費用は誰が払いますか?

遺産相続に関する弁護士費用の負担者は、「誰が何の目的で弁護士に依頼したか」によって変わります。

| 依頼者・目的 | 費用を負担する人 |

|---|---|

| 個人の事情で弁護士に依頼 | その人自身が費用を支払う |

| 相続人全員の合意のもとで弁護士に依頼 | 遺産から弁護士費用を差し引いて負担する(相続人全員で負担する) |

弁護士費用の負担者は状況によって異なります。依頼する前に、誰が費用を負担するのか明確にしておきましょう。

弁護士費用については、以下の記事でも解説しているため、あわせてご覧ください。

相続問題に関する相談は弁護士か司法書士のどちらに相談すべきですか?

弁護士と司法書士のどちらに相談すべきかは、状況や目的によって異なります。

相続人同士で以下のようなトラブルが起きている場合

- 遺産分割協議がまとまらない

- 相続人の一部と連絡が取れないなど

相続人間に争いがなく、以下のような手続きを代行してもらいたいとき

- 不動産の名義変更(相続登記)

- 戸籍の取得

- 相続関係説明図の作成

- 不動産登記など

いずれも相続に関する悩みを受け付けているため、できるだけ他士業との連携体制が整っている事務所に依頼すると良いでしょう。

迷ったときは、まず相談してみるのがおすすめです。

遺産相続を弁護士に相談するまでの流れはどのように進みますか?

遺産相続を弁護士に相談するまでの流れは、以下の5ステップで進みます。

- 相談先の弁護士を探す

- 弁護士が見つかったら初回相談の予約を行う

- 相談当日までに相続に関係する書類を集める(可能であれば)

- 初回相談当日に事務所に出向き、悩みを相談する

- 見積もりや契約内容に同意し、弁護士によるサポートがスタートする

相続に不安や疑問があるときは、早めに専門家に相談し、不要なトラブルや手続きのミスを防ぎましょう。

相続トラブルで後悔しない弁護士の選び方まとめ

相続問題は感情的な対立に発展しやすく、放置すると他の相続人との関係がもつれる可能性があります。

また、法的な知識を基に判断しなければならないため、一人で進めると判断を誤ったり、手続きが複雑になったりする恐れがあります。

適切に対応するには、相続問題に詳しい弁護士を選び、早めに相談することが重要です。

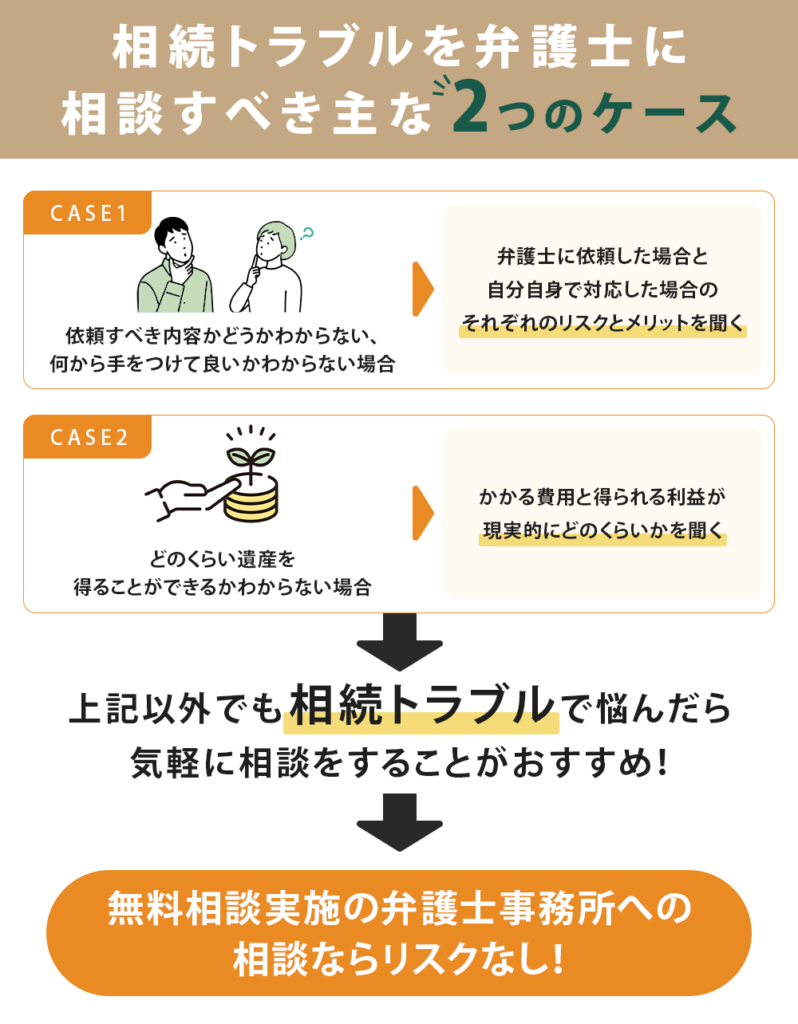

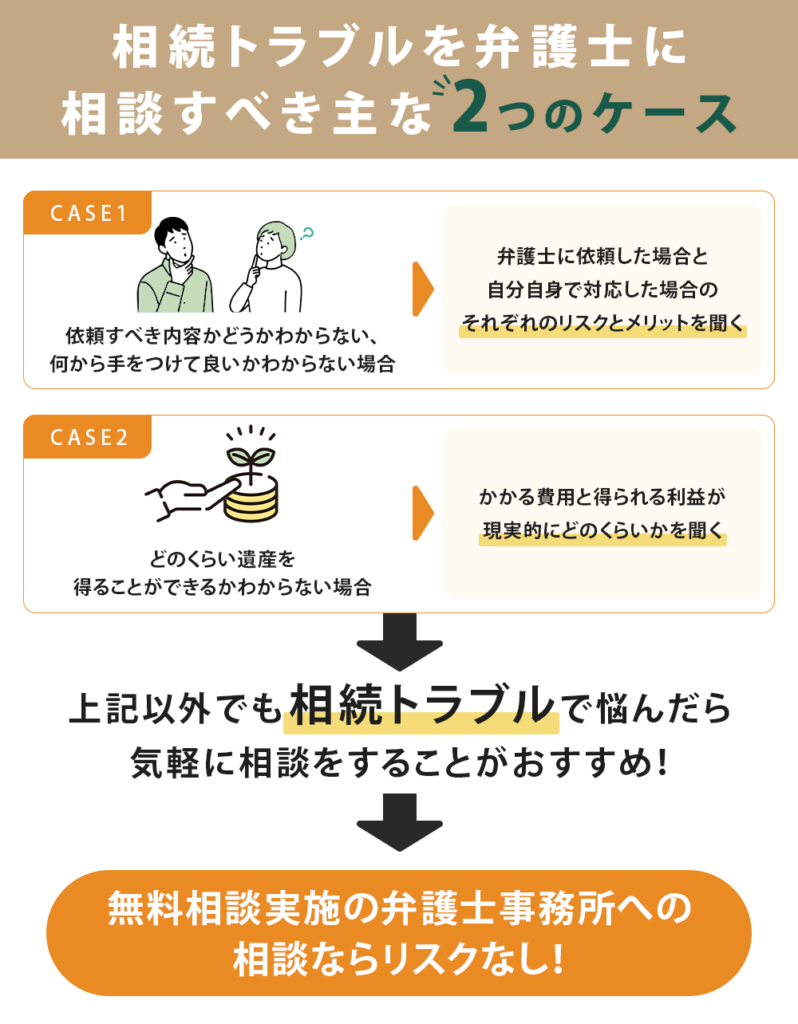

弁護士に依頼するかどうか迷う段階でも、初回無料相談で不安点を整理するだけでも大きな価値があります。

- 自分に合った弁護士を選ぶには、相談のしやすさや見積書の鮮明さ、他の専門家との協力体制の有無など多方面から総合的に判断する必要がある

- 遺言書の作成・確認、遺産分割協議、相続放棄、相続登記、相続税申告などは弁護士の役割が大きい手続きである

- 特にトラブルになりやすい相続人との遺産分割・遺言書の内容・不動産の相続は、経験豊富な弁護士への依頼がおすすめ

- 弁護士費用は、法律相談料・着手金・成功報酬金・実費・日当が主な費用

相続問題や手続きで不明点や争いごとがある際は、相続問題に強い弁護士に早めに相談しましょう。

相続問題の相談はアクロピース

初回60分相談無料

丁寧にお話をお伺いします。

まずはお気軽にご連絡ください

【無料相談受付中】24時間365日対応