【無料相談受付中】24時間365日対応

遺言書と遺留分はどちら優先?遺言書があるときの請求方法を解説

「遺言書を見たら、全財産を長男にあげるよう書かれていた…私には何も残らないのだろうか?」

「お世話になった人に全財産を譲るという遺言があった…家族である私たちの生活はどうなるの?」

大切な方を亡くされた悲しみの中、このような内容の遺言書を目の当たりにし、大きなショックと不安を感じている人は少なくありません。故人の意思は尊重したいけど、ご自身の今後の生活を考えると、このまま受け入れることは難しいとお考えになるのは当然のことです。

このような場合でも相続人に一定の財産の取り分を認めてもらえる「遺留分」という権利があります。

この記事では、遺言書に遺留分の侵害があった場合の対処法や、遺留分を請求する際に必要な手続きを専門家の視点で詳しく解説します。

相続問題の相談はアクロピース

初回60分相談無料

丁寧にお話をお伺いします。

まずはお気軽にご連絡ください

【無料相談受付中】24時間365日対応

遺言書があっても遺留分は請求できる?

遺言は故人の意思を尊重するための制度ですが、遺留分は相続人の生活を保障するための制度です。相続が発生した際、遺言と遺留分という2つの法的な概念が交錯することがあります。

相続問題を解決する際は、両者の関係性を正しく理解することが欠かせません。

遺留分を侵害する部分は請求できる

遺言の内容が特定の相続人の遺留分を侵害している場合、遺留分を侵害する部分を請求することが可能です。

遺言書は原則として有効ですが、遺留分を侵害された相続人は、財産を多く受け取った人に対して、侵害された遺留分に相当する金銭の支払いを請求する権利を得られます。これが「遺留分侵害額請求権」です。

民法 第1046条:

遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。

出典:民法|e-gov法令検索

この権利は、自ら主張して初めて効力を発揮します。もし遺留分権利者がこの請求権を行使しなければ、遺言書に書かれた通りの遺産分割が実行されることになります。

遺留分は自動的に保障されるものではなく、権利者が能動的に行動を起こすことで守られる権利であることを覚えておきましょう。

「全財産を特定の人に」という遺言書でも遺留分の請求は可能

相続の現場でしばしば見られるのが、「全財産を長男に相続させる」「全財産を介護してくれた内縁の妻に遺贈する」といった内容の遺言書です。

このような遺言書を前にすると、「自分の取り分が全くない」と絶望してしまうかもしれません。

しかし、たとえこのような極端な内容の遺言書であっても、配偶者や子、親といった遺留分権利者の権利は奪えません。

遺留分は、法律によって強く保護された権利です。そのため、「全財産を特定の人に」という遺言は、遺留分を侵害する範囲において、遺留分権利者からの金銭請求を拒めません。

泣き寝入りせず、自身の正当な権利を主張することが大切です。

遺留分に関する悩みを抱えているなら、「弁護士法人アクロピース」にお任せください。相続問題に精通した弁護士が、全力でサポートいたします。

初回60分の無料相談も実施しているので、問い合わせフォームから気軽にお問い合わせください。

遺言書の内容に納得できない場合の対処法

遺言書の内容に納得できない場合、相続人には主に3つの法的な対抗手段が用意されています。

それぞれの対処法について、具体的に解説します。

「遺言無効確認訴訟」で遺言そのものの効力を争う

遺言無効確認訴訟とは、作成された遺言が法律的に無効であることを裁判所に申し立て、その確認を求める手続きです。この訴訟が裁判所に認められた場合、問題の遺言は法律上、最初から存在しなかったものとして扱われます。

遺言が無効と判断された場合、その遺産は原則として法定相続のルールに基づいて相続人全員で分割されることになります。

遺言無効確認訴訟が提起される主なケースは、以下のとおりです。

- 遺言能力の欠如:遺言者が遺言書作成時に、認知症や精神疾患などにより、正常な判断能力を欠いていたと疑われる場合

- 遺言書の形式不備:遺言書が民法に定められた厳格な方式(自筆証書遺言であれば全文自筆、日付、署名、押印など)を満たしていない場合

- 詐欺、強迫、錯誤:遺言者が第三者による詐欺や強迫によって遺言書を作成させられた場合や、遺言者が重大な勘違いに基づいて遺言書を作成してしまった場合

- 偽造・変造:遺言書が偽造されたものであると疑われる場合や、遺言作成後に第三者によって内容が変造されたと疑われる場合

遺言無効確認訴訟は、相続人間の紛争解決手段の一つであり、特に遺言書の内容に不満を持つ相続人や、遺言書の有効性に疑義がある場合に検討されます。

訴訟を提起する際には、遺言書の無効を裏付ける証拠(医師の診断書、筆跡鑑定、証言など)を収集し、専門家である弁護士に相談することが非常に重要です。

「遺留分侵害額請求」で最低限の取り分を主張する

遺留分侵害額請求で最低限の取り分を主張するのがもう一つの方法です。

遺言が有効である場合でも、遺言の内容が遺留分を侵害している場合には遺留分侵害額請求ができます。

遺言の有効・無効に関わらず、遺留分が侵害されていれば行使できます。しかし、請求できる期間は「自分が遺留分を侵害されたことを知ったときから1年以内」です。

この期間を過ぎると権利が消滅してしまうため、遺言書の内容に納得がいかない場合は早めに専門家(弁護士など)に相談することが重要です。

遺留分侵害請求については、以下の記事で詳しく解説しています。

関連記事:【弁護士監修】遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)とは?計算方法や時効・手続きの流れをわかりやすく解説

相続人全員で遺言書の内容と異なる遺産分割を行う

遺言が存在する場合でも、相続人全員が合意すれば、その内容とは異なる遺産分割を行うことが可能です。

民法第907条により、遺言で特に遺産分割を禁止していない限り、相続人同士が話し合いをし、全員の同意が得られれば、遺言書と異なる分け方も認められます。

この場合、遺産分割協議書を作成し、全相続人が署名・押印しなければなりません。また、遺言執行者が指定されている場合や、相続人以外の受遺者がいる場合は、それらの同意も必要となります。

【4ステップで解説】遺留分侵害額請求手続きの流れ

遺留分侵害額請求は、感情的な対立を避け、法的な手続きを順序立てて進めることが重要です。いきなり裁判になるわけではなく、まずは当事者の話し合いから始まります。

ここでは、請求の開始から解決までの具体的な4つのステップを解説します。

遺留分侵害額請求をするなら、まずは正確な事実確認が大切です。「誰が相続人か(相続人調査)」と「何が相続財産か(財産調査)」を確定させる作業から始まります。

相続人調査では、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本を取得し、法的に相続権を持つ人物を全員特定します。

遺留分の計算に直接影響するため、不可欠な手続きです。

財産調査では、遺品の中から預金通帳・不動産の権利証・有価証券の取引報告書、保険証券などを探し出し、金融機関や法務局へ照会をかけて、相続開始時点での正確な資産価値を把握します。

借金などのマイナスの財産も調査対象です。これらの調査は専門的な知識を要するため、初めに弁護士などの専門家に相談し、正確な全体像を把握しましょう。

相続問題の相談はアクロピース

初回60分相談無料

丁寧にお話をお伺いします。

まずはお気軽にご連絡ください

【無料相談受付中】24時間365日対応

相続人と財産が判明し、遺留分が侵害されていることが明らかになった場合は、遺産を多く受け取った相手に対し、正式に請求の意思を伝える必要があります。

この際、内容証明郵便に配達証明を付けて送付することが重要です。

遺留分侵害額請求を時効である1年以内に請求するにあたって、1年以内に遺留分侵害額請求をしたことを証明できなければなりません。

内容証明郵便を利用すればいつ・誰が・誰に対して・どのような内容の意思表示をしたかを証明することが可能です。これによって1年以内に遺留分侵害額請求したことを証明できます。

後の紛争で相手方から「請求されていない」という主張を封じられます。

内容証明郵便を送付した後は、相手方との直接交渉(協議)による解決を目指します。この段階で双方が合意できれば、時間と費用のかかる裁判所の手続きを回避できるため、双方にとってメリットが大きい方法です。

協議では、算出した遺留分侵害額の根拠を示し、支払い方法や期限について具体的に話し合います。もし協議がまとまった場合は、必ずその内容を「合意書」として書面に残すことが極めて重要です。口約束だけでは後日のトラブルの原因となります。

合意書には、支払金額、支払方法(一括か分割か)、支払期限などを明記し、双方が署名・捺印しましょう。

当事者間の話し合いで解決しない場合、法的な手続きに移行します。遺留分侵害額請求では、いきなり訴訟を起こすことはできず、まず家庭裁判所に「遺留分侵害額の請求調停」を申し立てる必要があります。

調停では、裁判官と民間の有識者から選ばれた調停委員が中立的な立場で間に入り、双方の主張を聞きながら、話し合いによる円満な解決を目指します。調停で合意に至れば、その内容は判決と同じ効力を持つ「調停調書」に記載され、もし相手が支払いを怠れば強制執行(財産の差押えなど)が可能です。

調停でも合意に至らず「不成立」となった場合、最終手段として地方裁判所(または簡易裁判所)に訴訟を提起することになります。

なお、遺留分侵害額請求は調停前置主義が採用されていますが、実務上は、いきなり訴訟を起こすことも問題なく認められています。

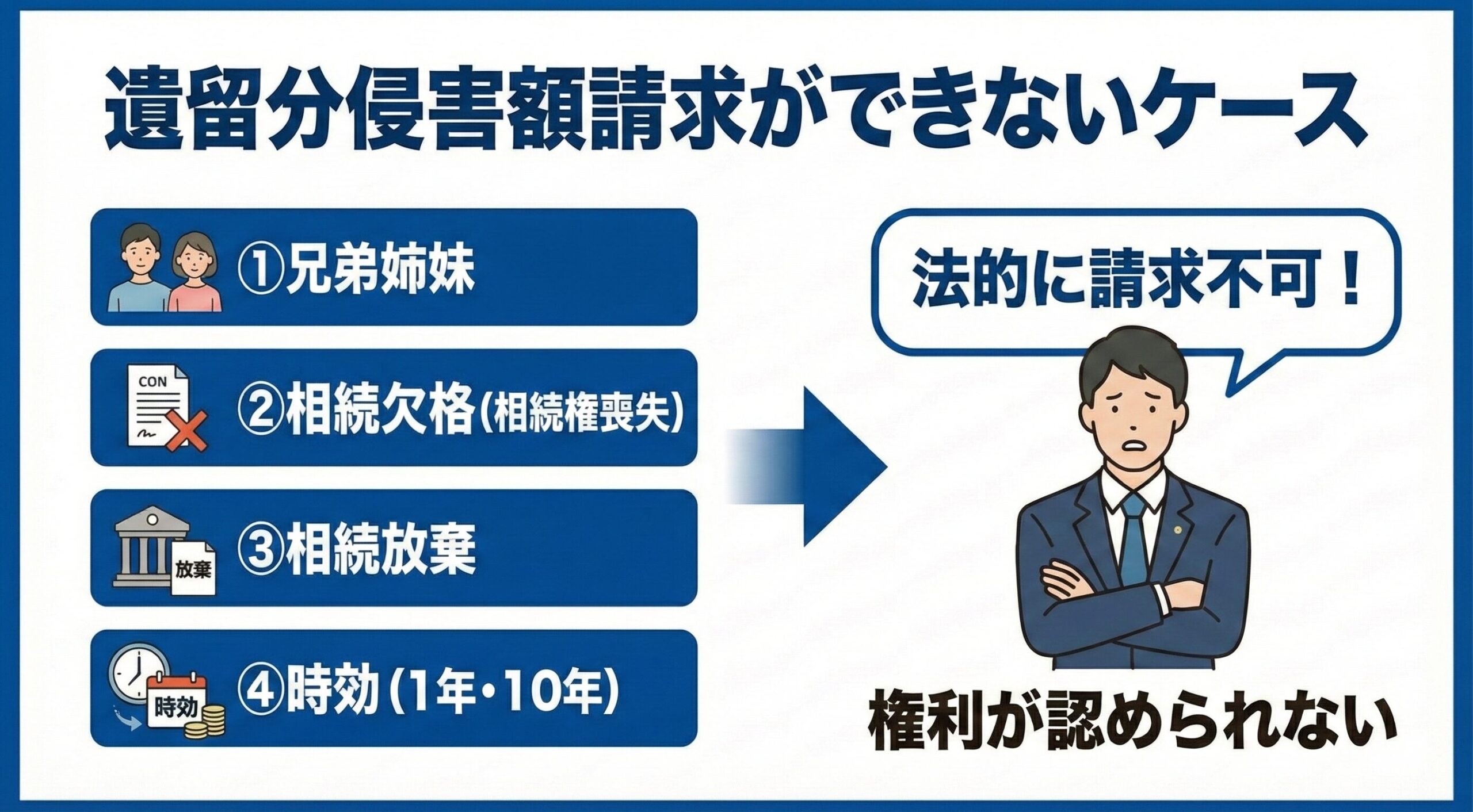

遺言書で遺留分が侵害されていても遺留分侵害額請求ができないケース

遺留分は法律で強く保護された権利ですが、万能ではありません。以下のような特定の状況下では、たとえ遺言書で不利益な扱いを受けても、遺留分侵害額請求ができない場合があります。

ご自身の状況がこれらのケースに該当しないか、事前に確認しておくことが重要です。

被相続人(亡くなった方)の兄弟姉妹にあたる場合

遺留分が認められているのは、被相続人の配偶者、子(およびその代襲相続人である孫など)、そして直系尊属(父母や祖父母)に限られます。被相続人の兄弟姉妹や、その代襲相続人である甥・姪には、たとえ法定相続人になる場合であっても遺留分は保障されていません(民法第1042条)。

これは、遺留分制度の主目的が被相続人に扶養されていた近親者の生活保障にあるためです。兄弟姉妹は被相続人との生活関係が比較的遠く、経済的に独立していることが多いと想定されているため、遺留分の保護の対象外とされています。

相続権を失っている場合

相続欠格とは、被相続人を殺害したり、遺言書の偽造・隠匿を行ったりするなど、民法第891条に規定される行為を行った場合に、法律上当然に相続権を失う制度です。裁判所の手続きは不要で、相続権を失うと同時に遺留分も失います。

相続廃除とは、被相続人が生前に家庭裁判所に請求するか、遺言でその意思を示すことによって、特定の相続人の相続権を剥奪できる制度です。相続権を失うため、遺留分も主張できなくなります。

家庭裁判所で「相続放棄」の手続きをした場合

相続放棄とは、家庭裁判所に申述することにより、預貯金や不動産、借金などを一切受け継がないという意思表示です。相続放棄をした人は、法律上「初めから相続人ではなかった」とみなされます(民法第939条)。

相続人としての地位を完全に失うため、法定相続分はもちろんのこと、遺留分を請求する権利も完全に消滅します。借金を免れるために相続放棄をしつつ、遺留分だけは確保するという「良いとこどり」はできません。

請求権が時効で消滅した場合

遺留分侵害額請求権には、以下の2つの期間制限があります。いずれかの期間が経過すると権利は完全に消滅し、遺留分侵害額請求ができません。

- 1年の消滅時効

- 10年の除斥期間

消滅時効は、「相続の開始(被相続人の死亡)」と「遺留分を侵害する遺言や贈与の存在」の両方を知った時から1年です(民法1048条)。

除斥期間は、相続の開始(被相続人の死亡)から10年です(民法1048条)。こちらは、遺言の存在を知っていたかどうかにかかわらず、10年が経過すると問答無用で権利が消滅します。相続開始から10年以上経過して遺留分が侵害されていると知ったとしても、除斥期間が過ぎていれば遺留分侵害額請求はできません。

遺留分侵害額請求の事項については、以下の記事でも詳しく解説しています。

関連記事:遺留分侵害額請求の時効の記事を見る

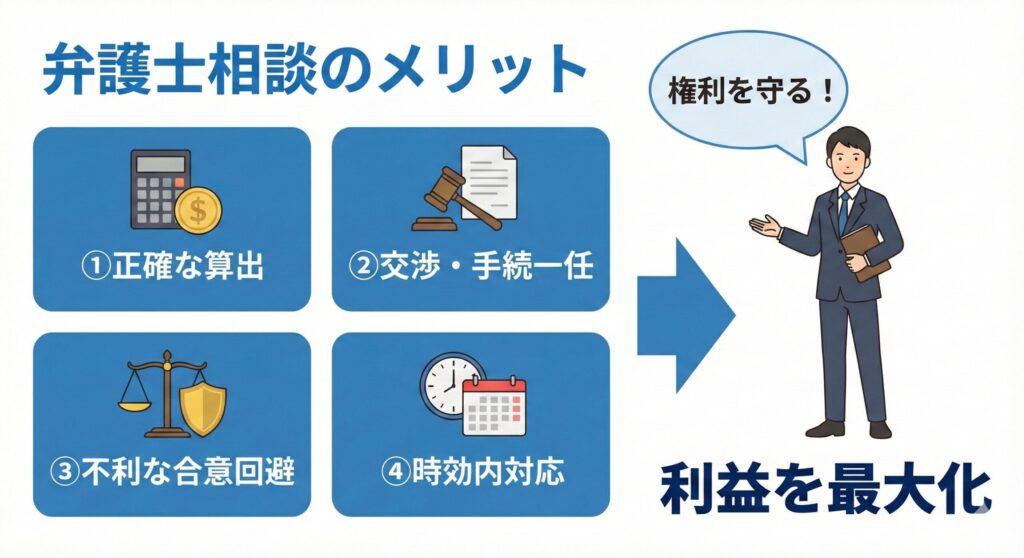

遺言書で遺留分が侵害されていた場合に弁護士に相談するメリット

遺留分が侵害されている遺言書が見つかった場合、ご自身で対応することも不可能ではありません。しかし、手続きは複雑で、精神的な負担も大きいのが実情です。

専門家である弁護士に相談・依頼することで、以下のようなメリットがあります。

以下、それぞれ具体的に解説します。

正確な遺留分を算出できる

弁護士に相談することで、正確な遺留分を算出することが可能です。

遺留分の計算は、単なる足し算や引き算ではありません。基礎となる財産の範囲を確定し、各資産を正しく評価する必要があります。

特に、不動産や非上場株式などの評価は専門的な知識が不可欠です。不動産の評価方法一つで、請求できる金額が数百万円単位で変わることも珍しくありません。

弁護士であれば、法的に適切な評価方法を選択し、請求できる金額を最大化するための正確な計算を行ってくれるでしょう。

交渉から法的手続きまでを一任できる

遺留分の請求は、多くの場合、身内である他の相続人が相手方となります。親族間で金銭が絡む話し合いを行うことは、想像以上に精神的なストレスを伴います。

弁護士に依頼すれば、依頼者の代理人として、相手方との交渉窓口に立ちます。感情的な対立を避け、法的な根拠に基づいた冷静な交渉を進めることが可能です。

また、交渉が決裂し、調停や訴訟といった法的手続きに移行した場合でも、複雑な書類作成から裁判所への出廷までを任せられます。

依頼者の負担を大幅に軽減できるでしょう。

不利な条件での合意を避けられる

不利な条件での合意を避けられる点も、弁護士に依頼するメリットです。

相手方から「遺産はこれだけしかない」「この金額で我慢してほしい」といった主張をされた場合、法的な知識がなければ妥当なものか判断できません。

感情的なプレッシャーや、早く終わらせたいという気持ちから、本来得られるはずの権利よりも低い金額で合意してしまうリスクがあります。

弁護士であれば、客観的な証拠に基づいて依頼者の正当な権利額を算出し、相手方の主張が不当なら反論します。

これにより、知識不足や精神的な弱みにつけ込まれ、不利な条件で和解してしまう事態を防げるでしょう。

時効期間を過ぎることなく適切な対応ができる

弁護士に相談すれば、遺留分侵害額請求の時効期間を過ぎることなく適切な対応が可能です。

遺留分侵害額請求には、「知った時から1年」という短い時効が存在します。時効が成立すれば、たとえ何千万円の権利があったとしても1円も請求できません。

弁護士に依頼すれば、時効にかからないようにスムーズに内容証明を送ってもらえるでしょう。時効が過ぎることで依頼者の権利が消滅してしまうという致命的な事態を防ぐことが可能です。

お役立ちガイド

相続における不公平や相続関係者のトラブルでお悩みの方は、

ぜひ弁護士法人アクロピースにご相談ください。

まずは初回60分の無料相談をご利用ください。

遺言書と遺留分に関するよくある質問(FAQ)

ここでは、遺言書と遺留分に関して多くの方が抱く疑問について、簡潔にお答えします。

Q.公正証書遺言でも遺留分は請求できる?

公正証書遺言だとしても、遺留分は請求できます。遺言書の種類(自筆証書遺言か、公証人が作成する信頼性の高い公正証書遺言か)は、遺留分を請求する権利に一切影響しません。

遺留分は、いかなる形式の有効な遺言書の内容よりも優先される、法律で保障された強力な権利です。

遺言書に「遺留分は認めない」といった記載(付言事項)があったとしても、法的な拘束力はなく、請求は可能です。

Q.遺留分は必ず現金で支払われるの?

2019年7月1日以降に発生した相続では、遺留分侵害額請求権は「金銭債権」と定められています。つまり、請求する権利の対象は原則として「お金」です。遺産が不動産しかない場合でも、その評価額に相当する金銭を請求することになります。

ただし、これはあくまで法律上の原則です。請求する側と請求される側の双方が合意すれば、金銭の代わりに不動産の持分や株式などの現物で支払いを行うこと(代物弁済)も可能です。これは、金銭債務を別の資産で返済するという新たな契約を結ぶことと同じ意味合いになります。

Q.遺留分を放棄することはできる?

遺留分を放棄することは可能です。ただし、放棄する時期によって手続きが異なります。

被相続人の生前に放棄する場合は、被相続人などからの不当な圧力を防ぐため、家庭裁判所の許可が必要です。申立人が自らの自由な意思で放棄すること、合理的な理由があること、放棄に見合う代償(生前贈与など)があることなどが厳しく審査されます。

被相続人の死後に放棄する場合は、特別な手続きは不要です。遺留分が侵害されていても、権利者が侵害額請求権を行使しないまま放置すれば、時効(知った時から1年)の完了によって権利は消滅し、事実上、放棄したことになります。

まとめ|遺留分が侵害されている遺言書が出てきたら弁護士に相談しよう

この記事では、遺言と遺留分の関係について、具体的な請求手続き、計算方法、そして注意点に至るまで、多角的に解説してきました。

遺言は故人の意思として尊重されますが、配偶者や子などの近親者に保障された最低限の取り分「遺留分」を奪うことはできません。遺留分侵害額請求権は、侵害された分に相当する「金銭」を請求する権利です。

この権利は自動的に与えられるものではなく、自ら請求しなければ、時効によって消滅してしまいます。調査や交渉、必要に応じて家庭裁判所での調停・訴訟と、行動をすることが大切です。

もし、あなたの遺留分が侵害されている可能性のある遺言書を前に、どうすればよいか分からず悩んでいるのであれば、まずは専門家である弁護士に相談することから始めましょう。時間によって権利を失う前に、一歩を踏み出すことが重要です。

相続問題の相談はアクロピース

初回60分相談無料

丁寧にお話をお伺いします。

まずはお気軽にご連絡ください

【無料相談受付中】24時間365日対応