【無料相談受付中】24時間365日対応

遺留分の減殺請求とは?改正の経緯や遺留分侵害額請求との違いを解説

遺留分減殺請求は、遺留分侵害額請求に改正される前の制度です。

とは言え、これから遺留分の請求手続きを始める場合であっても、相続が発生したタイミングによっては遺留分侵害額請求ではなく遺留分減殺請求の手続きが必要なケースもあります。

この記事では、遺留分の請求を検討している方に向けて、次の内容について詳しく解説します。

これから遺留分を請求しようと考えている方にとって、遺留分請求の制度を理解しておくことは重要です。

弁護士 佐々木一夫

弁護士 佐々木一夫遺留分減殺請求と遺留分侵害額請求の違いなど、遺留分請求の制度について深く理解したい方は、ぜひ最後までご覧ください。

相続問題の相談はアクロピース

初回60分相談無料

丁寧にお話をお伺いします。

まずはお気軽にご連絡ください

【無料相談受付中】24時間365日対応

遺留分の減殺請求とは

遺留分減殺請求とは、被相続人が遺贈等を行い、相続人が遺留分を侵害された時に、受遺者や受贈者に対して、その処分行為の効力を奪うために行う請求のことです。

ここでは、そもそも遺留分とは何かを説明したうえで、遺留分減殺請求の性質について解説します。

なお、遺留分を請求する手続きは、2019年の民法改正で「遺留分減殺請求」から「遺留分侵害額請求」に改められました。

遺留分とは

遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められる最低限度の遺産取得分のことです。

遺留分の割合(総体的遺留分)は、誰が法定相続人となるかによって、次のとおり決められています。

| 法定相続人 | 遺留分の割合 (総体的遺留分) |

|---|---|

| 直系尊属(親や祖父母)のみが法定相続人の場合 | 遺産の3分の1 |

| それ以外の場合 | 遺産の2分の1 |

各法定相続人の個別の遺留分(個別的遺留分)は、相対的遺留分の割合に各相続人の法定相続割合を乗じたものとなります。

たとえば、法定相続人が配偶者と子ども1人の場合、各自の法定相続割合は2分の1です。

そのため、個別の遺留分は、2分の1(総体的遺留分)×2分の1 =4分の1となります。

遺留分について、より詳しく知りたい方はこちらの記事も併せてご覧ください。

関連記事:遺留分とは何かをわかりやすく解説!法定相続分との違い・計算方法・具体例

遺留分減殺請求とは

遺留分減殺請求とは、遺留分を侵害する遺贈や贈与の効力を失効させて、遺産を取り戻す請求権のことです。

遺留分減殺請求権を行使すると、遺留分を侵害する遺贈や贈与は侵害の限度で無効となります。

その結果、遺留分権利者は、受遺者や受贈者から遺贈や贈与された遺産自体の返還を請求できることになるのです。

たとえば、土地の遺贈により遺留分を侵害された場合、遺留分を侵害する限度で遺贈の効力は失効し、遺留分権利者は返還請求をすることができます。

その結果、土地は受遺者と遺留分権利者との共有状態となります。

つまり、遺留分減殺請求権は、金銭を請求するのではなく、物件の返還を求める性質の権利です。

遺留分減殺請求の効力や性質を前提に、なぜ改正されるに至ったのか、遺留分侵害額請求との違いはどのようなものかという点については、次の項目で詳しく解説します。

遺留分減殺請求から遺留分侵害額請求への改正の経緯

遺留分減殺請求は、2019年の民法改正で遺留分侵害額請求に改正されました。

ここでは、遺留分減殺請求から遺留分侵害額請求に改正された理由と、両者の違いについて詳しく解説します。

改正の理由

遺留分減殺請求が改正された理由は、次の2つです。

- 共有関係の発生による紛争を避けるため

- 被相続人の意思をできる限り尊重するため

遺留分減殺請求権が行使されると、目的物上の権利は当然に遺留分権利者に復帰することになります。

そのため、不動産について遺留分減殺請求を行うと、遺留分権利者と受遺者・受贈者との間で遺産の共有状態が発生してしまいます。

共有状態の不動産は、共有者全員の同意がなければ処分できず、トラブルの原因となりやすいです。

相続手続きでは、被相続人の意思をできる限り尊重すべきです。

遺産そのものの返還を認めるよりも、金銭による精算とした方が相続後の権利関係に与える影響は小さくなります。

そこで、遺産自体が返還される効果のある遺留分減殺請求から、金銭のみで清算する遺留分侵害額請求への改正が行われたのです。

遺留分減殺請求と遺留分侵害額請求との違い

遺留分減殺請求と遺留分侵害額請求とは、請求内容(効果)と範囲に違いがあります。

ここでは、それぞれの違いについて詳しく解説します。

請求内容の違い

遺留分減殺請求は、遺産そのものの返還を求めるものです。

遺留分減殺請求権を行使すると、遺贈等の目的財産について遺留分権利者と受遺者・受贈者との共有状態が発生します。

遺留分侵害額請求は、遺留分を侵害する限度で金銭を請求するものです。

遺留分侵害額請求については遺留分の問題を金銭で清算するため、遺贈等の目的財産について遺留分権利者と受遺者・受贈者との共有状態が発生しません。

たとえば、相続人が母と長男の2人のケースでは、長男の遺留分は遺産の4分の1です。

遺産が4000万円の土地のみで、母が土地を相続したときには、長男には1000万円分の遺留分が認められます。

このケースで遺留分減殺請求を行った場合には、土地は母と長男の共有状態となり、それぞれの共有持分は母親が4分の3、長男が4分の1となります。

遺留分侵害額請求を行った場合には、母が長男に1000万円を支払い、土地は母の単独所有のままになります。

請求範囲の違い

遺留分減殺請求の場合、相続人が受けた生前贈与は時期を問わず遺留分の額を算定するための価格に含まれるものとされていました。

遺留分侵害額請求では、相続人に対する生前贈与が算定価格に含まれるのは相続開始前の10年間に限定されています(民法1044条3項)。

改正によって算定価格に含まれる範囲が限定されたのは、法律関係を安定させるためです。

従来の法律では、何十年も前の生前贈与により形成された権利関係が遺留分減殺請求により変更されてしまう可能性がありました。

たとえば、相続人が長男と次男で、20年前の長男への土地・建物の生前贈与が遺留分の価格に含まれるとすれば、20年後の遺留分減殺請求により、長男と次男との共有関係が発生するという可能性があります。

このような事例では、20年続いてきた法律関係の安定性を害する結果となるため、改正法では期間を限定したのです。

関連記事:遺留分侵害額請求の記事を見る

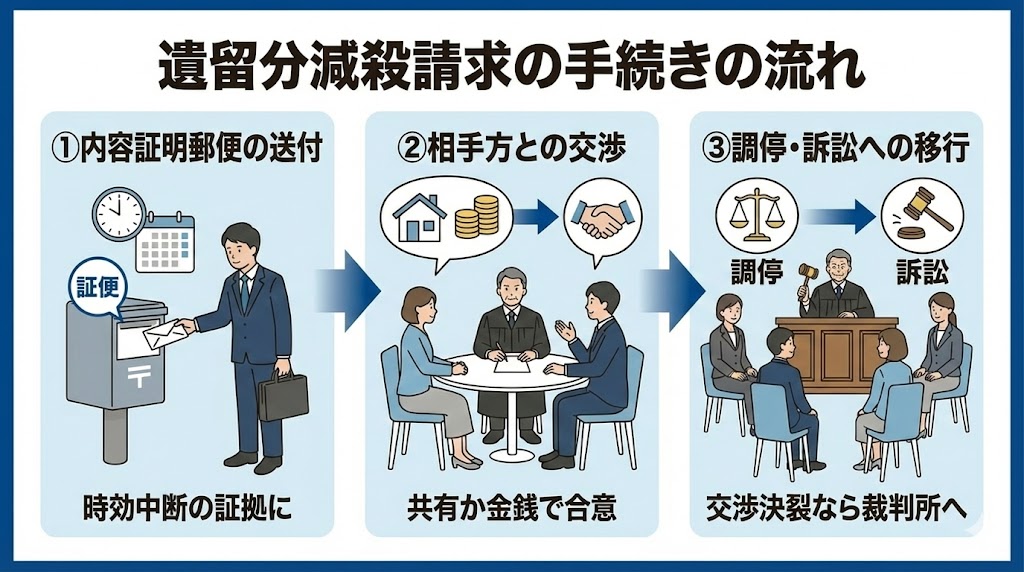

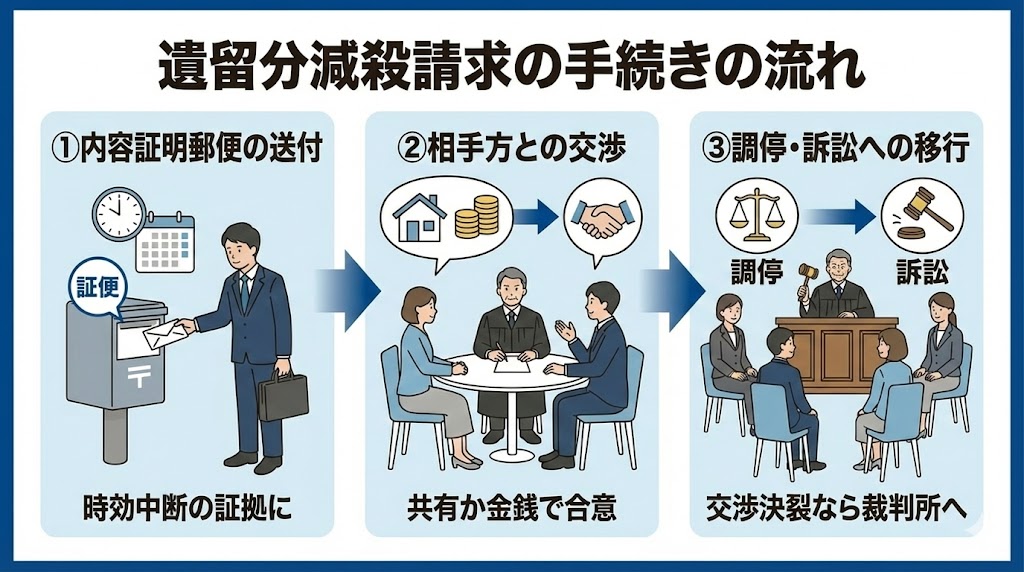

遺留分減殺請求の手続き

改正前の2019年6月30日以前に被相続人が死亡した事例では、現在でも遺留分減殺請求により遺留分を請求することになります。

遺留分減殺請求権の時効は、相続の開始と遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知ったときから1年もしくは、相続開始から10年です。

そのため、改正前に相続が開始された事例であっても、1年の時効が成立していないときには、遺留分減殺請求権を行使できます。

遺留分減殺請求の手続きの流れは、次のとおりです。

それぞれの手続きについて詳しく解説します。

なお、改正後の遺留分侵害額請求の流れについて、より詳しく知りたい方はこちらの記事も併せてご覧ください。

内容証明郵便の送付

遺留分減殺請求権や遺留分侵害額請求権は、訴訟外でも行使可能です(最高裁昭和41年7月14日判決)。

しかし、遺留分減殺請求には短期間で成立する時効があるため(民法1048条)、内容証明郵便を送付して請求の証拠を残しておくべきです。

遺留分減殺請求権の時効は、次のいずれかです。

- 相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈を知ったときから1年

- 相続開始の時から10年

相手方との交渉

内容証明郵便を送付したあとは、受遺者・受贈者との交渉を行います。

不動産の贈与・遺贈について遺留分減殺請求権を行使すると、遺留分権利者と受遺者・受贈者との共有状態が発生することになります。

交渉では、遺留分の額や共有持分の割合が争われることになりますが、金銭賠償で合意することも可能です。

たとえば、遺留分の額が500万円で、2000万円の不動産についての遺贈を対象に減殺請求する場合、遺留分権利者は500万円分に相当する4分の1の共有持分を取得することになります。

この際、遺留分権利者と受遺者の合意があれば、受遺者が遺留分権利者に500万円を支払うことで、遺留分の問題を解決することも可能です。

交渉で合意できた際には、後のトラブルを避けるため、必ず合意書を作成してください。

遺留分減殺請求調停・訴訟

交渉で解決できないときには、調停や訴訟といった裁判手続に移行します。

遺留分減殺請求の争いについては、調停前置主義が採用されております。

そのため原則的には調停を先に申し立てて、調停で合意できなければ訴訟で解決することになります。

遺留分減殺請求の訴訟で判決が出される場合、基本的には共有状態が発生することになるでしょう。

そのため、共有状態を解消するための新たな紛争が発生する恐れもあります。

お役立ちガイド

相続における不公平や相続関係者のトラブルでお悩みの方は、

ぜひ弁護士法人アクロピースにご相談ください。

まずは初回60分の無料相談をご利用ください。

遺留分の減殺請求についてよくある質問

ここでは、遺留分減殺請求についてよくある質問に回答します。

遺留分減殺請求についてより詳しく知りたい方は、ぜひ参考にしてください。

過去に発生した相続についても改正法が適用されますか?

民法改正前の2019年6月30日以前に発生した相続については、遺留分減殺請求の規定が適用されます。

遺留分侵害額請求の規定が適用されるのは、2019年7月1日以降に発生した相続についてです。

遺留分減殺請求で発生した共有状態を解消するにはどうすべきですか?

遺留分減殺請求で発生した共有状態を解消するには、共有物分割請求の手続きを進める必要があります。

共有持分の各共有者は、いつでも共有物分割請求権を行使できます。

共有物分割請求権が行使されると、先ずは共有者間で分割方法を協議しなくてはなりません。

協議が整わないときには、調停や訴訟に移行することになります。

共有物分割請求の手続きについて、より詳しく知りたい方はこちらの記事も併せてご覧ください。

関連記事:共有物分割請求とは?共有状態の解消方法

遺留分減殺請求について弁護士に依頼すべきですか?

遺留分減殺請求の手続では、遺留分額の算定や適切な解決方法の協議のため、高度な専門的知識が求められることから弁護士への依頼をおすすめします。

弁護士に遺留分減殺請求の手続きを依頼すると、交渉から訴訟に至るまで全ての手続きを任せられます。

専門的知識に基づく適切な主張・立証が可能となるため、権利を実現できる可能性も高くなるでしょう。

遺留分減殺請求については、共有状態が発生した場合に新たなトラブルとなる可能性もあります。

後のトラブルを防ぐためにも、先を見据えた解決が可能な弁護士に依頼すべきです。

弁護士に依頼すべき理由については、下記の記事にまとめています。

ぜひ、併せてご覧ください。

関連記事:遺留分に関する問題は弁護士に相談すべき?自分で対処するリスク・相談すべき4つのケース

まとめ

今回は、遺留分減殺請求の制度を理解するために、次の内容について解説しました。

- 弁護士費用の内訳としては法律相談料、着手金、報酬金などがある

- できる限り早く弁護士に相談することで弁護士費用を抑えられる

- 費用に不安のある方は相談無料、着手金の分割払いに対応した事務所を選ぶ

遺留分侵害額請求を検討している方は、弁護士への相談がおすすめです。

弁護士費用を抑えるには早めに弁護士に相談してください。

相続問題の相談はアクロピース

初回60分相談無料

丁寧にお話をお伺いします。

まずはお気軽にご連絡ください

【無料相談受付中】24時間365日対応