【無料相談受付中】24時間365日対応

親の遺産相続の期限はいつまでですか?間に合わないときのペナルティも解説

親の遺産相続の期限がいつまでか知らないでいると、トラブルにつながる可能性があります。

たとえば、相続放棄・限定承認の期限は3カ月以内、相続税の申告期限は10カ月以内と法律で定められています。

期限を過ぎると不要な借金を背負ってしまったり、延滞税を支払うことになったりするおそれがあるのです。

しかし、親の遺産相続の期限がいつまでなのか事前に理解していれば、スムーズに相続を進められ、不安なく手続きを終えられます。

本記事では、親の遺産相続の期限はいつまでですか?という疑問に対し、各手続きの期限や具体的なリスクについてわかりやすく解説します。

遺言の有無による遺産が受け取れるまでの期間についても説明していますので、ぜひ最後までご覧ください。

親の遺産相続の手続きでお困りなら、相続問題に強い弁護士法人アクロピースにお気軽にご相談ください。

権利を守るためには、知識と力が必要です。

弁護士法人アクロピースでは、初回60分の相談を無料で行っています。

\7000件以上の相談実績 /

【無料相談受付中】24時間365日対応

親の遺産相続の期限はいつまで?親の遺産相続で期限があるもの

親の遺産相続には期限が定められている手続きが多く、期限を過ぎると特例や控除を受けられなくなったり、延滞税が発生したりするケースがあります。

遺産相続にかかわる主な手続きと期限は、以下の通りです。

それぞれの期限について、詳しく解説します。

相続放棄・限定承認【3カ月】

相続放棄や限定承認は、相続人が自己のために相続の開始があったことを知った日から、3カ月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。

この期限を過ぎると、単純承認(すべての財産を無条件で相続する)とみなされます。

単純承認・相続放棄・限定承認の違いは、次の通りです。

| 単純承認 | すべての財産(プラス・マイナス)を無条件で相続する |

| 相続放棄 | 一切の財産(プラス・マイナス)を引き継がない |

| 限定承認 | プラスの財産の範囲内で借金(マイナスの財産)を清算し、残った財産を相続 |

相続放棄は、以下のようなケースで有効です。

- 被相続人に多額の借金がある場合(負債を相続しないための対策)

- 他の相続人に遺産を譲りたい場合(財産を取得せず、次順位の相続人に権利を移す)

- 遺産の管理責任を負いたくない場合

相続放棄すると、次順位の相続人(被相続人の兄弟姉妹など)が相続する権利を持つため、影響を考慮する必要があります。

限定承認は、以下のような状況で検討されます。

- 遺産の中に借金があるが、プラスの財産もある場合

- 相続財産の全容が不明で、負債のリスクを回避したい場合

- 事業や不動産を引き継ぎたいが、債務整理をしたい場合

限定承認は相続人全員の同意が必要であるため、相続人間の協議が不可欠です。

相続放棄についての詳細は、以下の記事をお読みください。

関連記事:【相続放棄の手続きの流れ】相続放棄の基本・申述費用・必要書類

準確定申告【4カ月】

準確定申告は、被相続人の代わりに相続人が行う確定申告です。

相続の開始を知った日の翌日から、4カ月以内に手続きを完了する必要があります。

被相続人が以下のいずれかに該当する場合、準確定申告の対象です。

- 事業を営んでいた(自営業やフリーランスなど)

- 給与収入が年間2,000万円を超えていた

- 副収入(不動産所得・株式売却益など)があった

- 確定申告すれば税金の還付を受けられる場合(医療費控除や住宅ローン控除など)

準確定申告をする際は、各相続人が準確定申告書および付表に連署して提出する方法が一般的ですが、各相続人それぞれが準確定申告書および付表を作成して個別に申告することも可能です。

相続税の申告・納付【10カ月】

相続税の申告・納付の期限は、被相続人が死亡したことを知った日(通常は、被相続人が死亡した日)の翌日から10カ月後です。

期限を過ぎると、延滞税が発生します。

なお、相続税の納付が困難な場合、以下の方法が検討できます。

| 延納(分割払い) | 一括納付が難しい場合、税務署の許可を得て分割払いが可能担保の提供や利子税の負担が必要 |

| 物納(不動産などで納税) | 延納でも納税が困難な場合、土地や有価証券などの相続財産で納付する「物納」が認められる場合がある |

相続税の申告・納付は期限厳守が求められるため、納税が難しい場合は、早めに弁護士に対応を相談してください。

遺留分侵害額請求【1年】

遺留分侵害額請求は、遺留分が侵害されていることを知った日から1年以内に請求しなければなりません。

この期限を過ぎると、遺留分侵害額請求権を失い、侵害された分の金銭を請求できなくなります。

また、遺留分侵害額請求には除斥期間があり、相続開始から10年が経過すると請求権が消滅します。

遺留分侵害額請求の時効については、次の記事も参考にしてください。

関連記事:遺留分侵害額請求の時効の期限・進行が始まる起算点・注意点を解説

相続登記【3年】

相続登記とは、被相続人から相続した不動産の名義を相続人へ変更する手続きです。

2024年4月1日から相続登記が義務化され、自分が相続や遺贈によって不動産を取得したことを知った日から3年以内の登記が義務付けられています。

期限内に相続登記しない場合、10万円以下の過料が科される可能性があるため、早めの対応が重要です。

相続登記の義務化は、相続登記の放置による所有者不明な土地の増加を防ぎ、不動産の適切な管理を促すために制定されました。

相続税の更正請求【5年10カ月】

相続税の更正請求は、税務署に対して納税額の誤りを正し、適正な額に修正してもらうための手続きで、期限は5年10カ月です。

この期間内に相続税の更生請求を行えば、相続税の申告内容の誤りや、適用できる控除や特例を見落としていた場合に、払い過ぎた税金の還付を受けられます。

期限が過ぎると払い過ぎた税金を取り戻せなくなるため、申告内容に不安がある場合は、早めに弁護士に相談して、手続きを進めましょう。

親が亡くなったあとの相続手続きの方法について知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

関連記事:親の遺産相続手続きの方法・基本ルール・相続人の優先順位

親が亡くなった後の年金・保険金請求の期限はいつまで?

親が亡くなった後に受け取れる年金や保険金には請求期限があり、一定の期間内に行わなければ受け取れなくなる場合もあります。

親が亡くなった後の年金や保険金の請求期限は、以下の通りです。

葬祭費

亡くなった親が国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入していた場合、葬祭費の支給を受けられます。

葬祭費の申請期限は、告別式などの葬祭を行った日の翌日から2年以内と定められています。

国民健康保険の資格喪失届は、亡くなった日から14日以内に提出する必要があるため、葬祭費の申請を同時に行うとスムーズです。

葬祭費を申請する際は、市区町村役場で「国民健康保険葬祭費申請書」を記入し、以下の書類を併せて提出します。

- 故人の国民健康保険証、または後期高齢者医療保険証、介護保険証、高齢受給者証

- 死亡診断書のコピー、または戸籍謄本(死亡の事実を証明できるもの)

- 葬儀の領収書(葬祭が行われたことを証明できるもの)

- 申請者名義の金融機関の口座番号

自治体によって必要書類が異なる場合があるため、手続き前に役所へ問い合わせておきましょう。

埋葬料・埋葬費【2年】

会社員や公務員などで健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)に加入していた場合は「埋葬料」または「埋葬費」が支給される制度があり請求期限は2年です。

会社員や公務員など、協会けんぽや健康保険組合の加入者が亡くなった場合、勤務先は5日以内に健康保険資格の喪失手続きを行います。

この手続きは原則として勤務先が実施しますが、遺族は必要書類の記入などが必要です。

詳細は、勤務先か、加入している健康保険組合へ確認しましょう。

健康保険から支給される埋葬料と埋葬費は、支給条件が異なります。

| 埋葬料 | 故人に生計を維持されていた人が申請できる民法上の親族に限らず、故人に扶養されていた場合は対象となる同居・別居は問われない |

| 埋葬費 | 埋葬料の支給対象者がいない場合、実際に埋葬を行った人が申請できる親族でなくても、葬儀を執り行った人(知人・法人など)も対象となる |

申請期限を過ぎると受給できなくなるため、必要書類を準備し、健康保険の担当窓口で早めに手続きを進めてください。

死亡一時金【2年】

死亡一時金の請求期限は、死亡日の翌日から2年以内です。

亡くなった人が国民年金の第1号被保険者として保険料を納めていたにもかかわらず、老齢基礎年金や障害基礎年金を受給していなかった場合に、遺族に支給されます。

死亡一時金の支給条件は、以下の通りです。

- 故人が国民年金の第1号被保険者として、保険料を36カ月(3年以上)納めていた

- 故人と生計を同じくしていた遺族のうち、国民年金法第52条の3で定められた優先順位の高い者が申請できる

支給対象となる遺族の優先順位は、次の通りです。

- 配偶者

- 子

- 父母

- 孫

- 祖父母

- 兄弟姉妹

なお、上記の順位で先順位に該当する人がいる場合、後順位の人は申請できません。

死亡一時金は、請求しなければ支給されない制度のため、期限内に必要書類をそろえて申請しましょう。

寡婦年金・遺族基礎年金・遺族厚生年金【5年】

配偶者が亡くなった場合、一定の条件を満たせば寡婦年金・遺族基礎年金・遺族厚生年金を受給でき、死亡日の翌日から5年以内が請求期限です。

寡婦年金・遺族基礎年金・遺族厚生年金は請求しなければ支給されません。

| 寡婦年金 | 対象者 | 故人が国民年金の第1号被保険者として保険料を10年以上納めており、老齢基礎年金を受け取る前に亡くなった婚姻期間が10年以上ある妻 |

| 支給額 | 夫が受け取るはずだった老齢基礎年金の3/4を60歳から65歳までの間受給可能 | |

| 遺族基礎年金 | 対象者 | 18歳到達年度の3月31日までの子ども(障害がある場合は20歳未満)を扶養する配偶者、または子どもが受給できる |

| 支給額 | 基礎年金に基づく年金額で、子どもの人数によって加算額が変動する | |

| 遺族厚生年金 | 対象者 | 故人が厚生年金に加入していた場合、遺族(主に配偶者や子、55歳以上の父母・祖父母、孫)が受給できる |

| 支給額 | 故人の厚生年金加入期間や報酬額に応じて計算される |

請求先と申請方法は、以下の通りです。

- 寡婦年金・遺族基礎年金 → 市町村または年金事務所

- 遺族厚生年金 → 年金事務所

これらの年金は、請求期限を過ぎると受給できなくなるため、早めの手続きが重要です。

生命保険金【3年】

生命保険金や給付金の請求期限は、支払事由が発生した日の翌日から3年以内です。

この期限を過ぎると、原則として時効により請求権が消滅します。

ただし、保険会社によっては、3年を過ぎても支払いに応じる場合があるため、期限を過ぎていたとしても直ちに諦めずに問い合わせてみることが重要です。

生命保険金は請求しないままでいると、時効が成立し、請求権を失う可能性があります。

支払期限を把握し、早めに必要書類を準備して保険会社へ手続きを行いましょう。

関連記事:生命保険は相続財産になる?遺産分割と相続税の扱いを弁護士が解説

簡易保険金【5年】

簡易保険(かんぽ生命)の保険金や給付金の請求期限は、支払事由が発生した日の翌日から5年以内です。

この期限を過ぎると、原則として時効により請求権が消滅しますが、未払いが確認された場合には、例外的に支払いが認められる可能性があります。

亡くなった親が簡易保険に加入していた場合は、請求期限の5年を経過していたとしても、かんぽ生命に問い合わせて、支払いの可否を確認してください。

期限内に親の遺産相続手続き等をしなかったらどうなる?

親の遺産相続に関する手続きには、相続放棄・準確定申告・相続税の申告・遺産分割・登記手続きなど、期限が設けられているものがいくつかあります。

これらを期限内に行わなかった場合、以下のデメリットが発生する可能性があるため注意が必要です。

相続税の軽減措置を受けられない

相続税の申告・納付が期限内に行われないと、適用されるはずの軽減措置が受けられなくなる可能性があります。

以下の特例は、申告期限(原則10カ月以内)までの手続きが必要となるため、注意が必要です。

| 小規模宅地の特例 | 被相続人が住んでいた土地を相続した場合、最大330㎡まで評価額が80%減額される措置 |

| 配偶者控除 | 被相続人の配偶者が相続する際に、相続税の負担を軽減できる制度 |

配偶者控除は、相続税の申告期限までに遺産分割協議が完了し、配偶者の取得財産の確定が適用要件ですが、申告期限後3年以内の分割見込書を提出することで、申告期限後3年以内に遺産分割協議が成立した場合にも配偶者控除を受けることができます。

その間に遺産分割が完了すれば、配偶者控除が受けられます。

さらに、申告期限から3年が経過し遺産分割が完了しない場合でも、やむを得ない事情があり税務署長の承認を受けられれば適用可能です。

遺産分割協議がまとまらない場合は、弁護士への依頼によって解決が早まるケースもあります。

相続税の軽減措置を確実に受けるためにも、遺産相続が発生したら、できるだけ早く弁護士に相談するのがよいでしょう。

延滞税が課される

相続税の申告・納付は、相続開始から10カ月以内に行う必要があります。

この期限を過ぎると、相続税の滞納となり、延滞税が課されます。

| 原則 | 納付期限の翌日から2カ月以内:7.3% | |

| 納付期限の翌日から2カ月超:14.6% | ||

| 令和7年12月31日まで | 納付期限の翌日から2カ月以内:2.4% | |

| 納付期限の翌日から2カ月超:8.7% | ||

延滞税は、納付の遅れた日数に応じて発生し、長期間放置すると負担が増大します。

相続税の負担を最小限に抑えるためにも、期限を確認し、早めに申告・納付の準備を進めてください。

受け取れる金銭等が減る可能性がある

相続に関する手続きには期限が定められているものがあり、期限を過ぎると権利が消滅したり、金銭をスムーズに受け取れなくなったりする可能性があります。

以下の財産は、期限内に手続きを怠ると取得できなくなるため、注意が必要です。

| 遺留分侵害額請求権 | 遺留分が侵害されていると知った日から1年以内に請求しないと、権利が消滅する |

| 死亡保険金の請求 | 一般的に、被相続人の死亡後3年以内に請求しないと、保険金を受け取る権利が失われる可能性がある |

| 銀行口座の預金 | 口座が10年間放置されると休眠口座となり、預金が公益活動に充当される場合がある |

死亡保険金の請求期限は保険会社によって期限が異なる場合があります。

また、銀行口座の預金は、所定の手続きを行えば払戻しを受けられます。

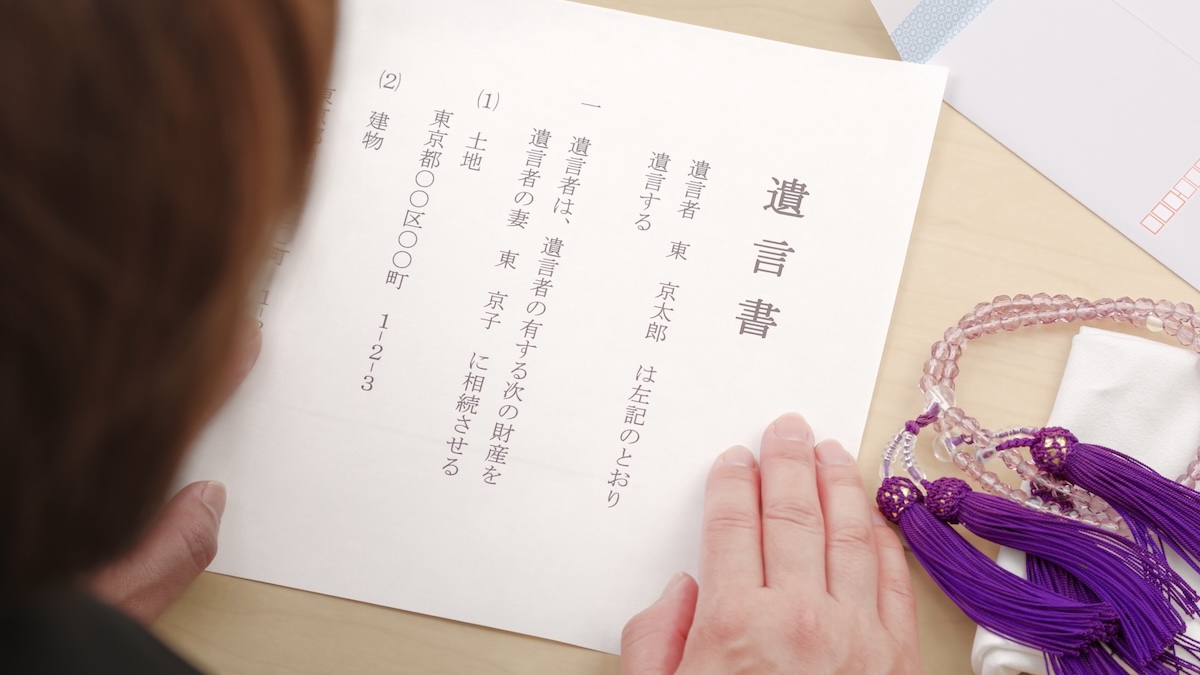

遺言の有無によって変わる遺産がもらえる時期

親の遺産を相続できる時期は、遺言の有無や種類によって異なります。

以下のケースごとに、おおよその期間を確認しておきましょう。

検認の必要がない遺言書の場合 約2週間~

検認が不要な遺言書がある場合、2週間程度で遺産を受け取れます。

遺言書に改ざんや偽造がないかを確認するため、家庭裁判所が遺言の形式を確認する手続き

ただし、検認は、遺言の内容が有効かどうかを判断するものではありません。

以下の遺言書は、家庭裁判所での検認が不要なため、比較的早く相続手続きを進められます。

- 法務局で保管された自筆証書遺言

- 公正証書遺言(公証役場で作成)

これらの遺言書が残されていれば、スムーズな相続手続きが可能です。

関連記事:遺言書があるかどうかを確認する方法は?自筆・公正・秘密の3種類に分けて解説

検認の必要がある遺言書の場合 約3カ月~

検認が必要な遺言書がある場合、家庭裁判所での検認手続きに時間を要するため、遺産を受け取るまでに約3カ月程度要します。

家庭裁判所で検認が必要な遺言書は、以下の通りです。

- 自筆証書遺言(法務局で保管されていないもの)

- 秘密証書遺言

以下は、検認から遺産受け取りまでの流れです。

- 検認の申し立て(相続人が家庭裁判所に遺言書を提出)

- 家庭裁判所での検認手続き(遺言書の形式確認、相続人への通知)

- 検認済証明書の発行

- 遺産の受け取り手続き開始(金融機関・法務局での手続き)

検認が必要な遺言書がある場合は、早めに家庭裁判所へ申立てを行い、必要な書類の準備を開始するとよいでしょう。

遺言書がない場合約3カ月〜数年

遺言書がなく相続人が複数いる場合は、遺産分割協議を開き相続人全員の合意が必要です。

そのため、話し合いが長引く可能性があり、遺産を受け取るまでに3カ月~数年かかることがあります。

遺言書がない場合の遺産受け取りまでの流れは、次の通りです。

- 相続人調査・財産調査(相続人や遺産の種類を確定)

- 遺産分割協議(相続人全員で遺産の分配方法を話し合う)

- 相続人全員の合意(全員が合意したら、正式な遺産分割協議書を作成)

- 遺産分割協議書の作成と署名・押印(全相続人が署名・押印し、法的効力を持たせる)

意見の対立があると、遺産分割協議が長期化し、数年以上かかるケースもあります。

相続人間の対立が深刻な場合は、家庭裁判所での調停や審判が必要になることもあり、解決までの期間がさらに長くなる可能性があります。

遺言書の書き方については、こちらの記事を参考にしてください。

親の遺産相続を弁護士に依頼するメリット

「できるだけ早く遺産を受け取りたい」「相続でトラブルが起きそう」「手続きが複雑で不安」という方は、ぜひ、弁護士に相談してください。

弁護士は遺産相続にかかわる手続きを、請求期限に間に合うように実行してくれます。

遺産を受け取るには、相続手続きがすべて完了する必要がありますが、相続の手続きは簡単ではありません。

相続の手続きは、相続人の数や財産の種類によって大きく異なり、場合によってはかなり複雑になる可能性もあるのです。

また、相続人間の意見の対立や、不動産など分割が難しい財産がある場合は、手続きが長期化する恐れもあり、精神的な負担、ストレスを感じる方も少なくありません。

しかし、相続問題に詳しい弁護士なら、状況を確認し、最適な解決策を提案することができます。

相続問題にお悩みの方は弁護士への相談をおすすめします。

相続では、相続人調査や財産調査、さらには相続登記や相続税申告など、様々な手続きが必要となります。

そうした手続きも当事務所に任せていただければ最初から最後まで一括してサポートができます。

弁護士法人アクロピースでは、初回60分の相談を無料で行っています。

お気軽にご相談ください。

\ 相談実績7000件(突破)/

【無料相談受付中】24時間365日対応

まとめ

親の遺産相続に関する請求期限と、手続きが滞ってしまったときに被るデメリットについて解説しました。

- 遺産相続で1年以内に請求しなければならない手続きには「相続放棄・限定承認3カ月」「準確定申告4カ月」「相続税の申告・納付10カ月」「遺留分侵害額請求1年」がある

- 親が亡くなったあとの年金や保険金の請求期限には「埋葬料・死亡一時金2年」「寡婦年金・遺族年金など5年」「生命保険金3年」「簡易保険金5年」がある

- 期限までに相続手続きをしないと、軽減税率が適用されなかったり、相続税の遅延税が課されたりなどのペナルティがある

- 親の遺産は、遺言書の有無や検認の要不要などでいつ受け取れるかが変わる

遺産相続の手続きには期限があり、過ぎてしまうと権利が消滅してしまうケースもあります。

遺産相続が発生したら、早めに弁護士に相談し、期限までに手続きを完了させましょう。

弁護士法人アクロピースは、初回60分の相談は無料で遺留分侵害額請求の着手金は無料です。

相続問題に強みがあり、豊富な経験をもつ弁護士が対応しています。

遺産相続でお困りの方は、相続問題に強いアクロピースにご相談ください。

\7000件以上の相談実績/

【無料相談受付中】24時間365日対応

初回60分間の相談は無料です