【無料相談受付中】24時間365日対応

遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)とは?計算方法や時効・手続きの流れをわかりやすく解説

「遺留分侵害額請求って何?」

「遺留分を請求したいけれど手続きはどうやるの?」

上記のような疑問をお持ちの方は少なくないのではないでしょうか。

遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)とは、相続で自分の取り分が不当に少ないと感じたとき、最低限の取り分である「遺留分」相当額の金銭を請求することです。

遺留分侵害額請求には時効や対象財産の制限があり、手続きの流れや書類の作成にも注意が必要です。

本記事では、遺留分侵害額請求の概要や手続きの流れ、弁護士に依頼すべきケースまで分かりやすく解説します。

相続問題の相談はアクロピース

初回60分相談無料

丁寧にお話をお伺いします。

まずはお気軽にご連絡ください

【無料相談受付中】24時間365日対応

遺留分侵害額請求とは「他の相続人に侵害された遺留分を取り戻す手続き」

遺留分侵害額請求とは、本来もらえる遺留分が遺言や贈与などによって侵害されたとき、その不足分を金銭で請求できる制度です。

本章では、遺留分侵害額請求の基本的な仕組みや対象となる財産、過去制度との違いについて解説します。

【基礎知識】遺留分とは「相続人がもらえる法律上の取り分」

遺留分とは、民法で保証された一定の法定相続人に与えられる最低限の取り分のことです。

遺留分が認められているのは、配偶者・子・直系尊属(父母など)であり、兄弟姉妹にはありません。民法では、被相続人(亡くなった方)の配偶者、子(孫)、両親(祖父母)に対して遺留分が認められています。

民法 第千四十二条

兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。

一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一

二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一

| 相続人の組み合わせ | 相続人の組み合わせ |

|---|---|

| 配偶者のみ | 配偶者:1/2 |

| 配偶者と子 | 配偶者:1/4 子全体で:1/4 |

| 子のみ | 子全体で:1/2 |

| 配偶者と両親 | 配偶者:3/8 両親で:1/8 |

| 両親のみ | 両親で:1/3 |

| 配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者:1/2 兄弟姉妹:0 |

遺言や生前贈与によって取り分が著しく減っていた場合でも、条件を満たせば請求が可能です。まずは自分が遺留分を持つ相続人にあたるかを確認しましょう。

遺留分侵害額を請求できる人

遺留分侵害額を請求できる人は下記のとおりです。

- 被相続人の配偶者

- 被相続人の子

- 被相続人の直系尊属(父母や祖父母)

実子が相続開始前に死亡している場合、その子(孫)が「代襲相続人」として遺留分をもちます。

遺留分を請求できない人

下記の人は、遺留分侵害額を請求できません。

- 兄弟姉妹

- 相続放棄した人

- 相続廃除された人

- 相続欠格となった人

兄弟姉妹は配偶者・子供・孫・親・祖父母がいない場合に法定相続人になりますが、遺留分はありません。また、相続放棄をした人も相続権を失うため、遺留分侵害額請求は不可能です。

相続廃除は、被相続人が生前に特定の相続人を不適格とし、裁判所を通じて相続権を剥奪する制度です(民法892条)。

廃除された人は遺留分を請求する権利も失います。相続欠格は、被相続人に対する重大な非行(例:殺害や詐欺)を行った場合に適用され、相続自体ができなくなるため、遺留分侵害額を請求できません(民法891条)。

遺留分については以下の記事でも解説しています。遺留分についてさらに知りたい方は、あわせてお読みください。

遺留分とは何かをわかりやすく解説!法定相続分との違いや計算方法・具体例も紹介

遺留分侵害額請求の対象になる財産

遺留分侵害額請求の対象になるのは、被相続人が遺言や贈与によって相続人又は第三者に与えた財産です。

たとえば「特定の相続人に全財産を生前贈与していた」「法定相続人以外の人に高額の遺贈をした」といった場合が該当します。

ただし、請求対象となる財産には、贈与の時期や目的などに応じた制限があり、すべてが自動的に対象になるわけではありません。

相続財産全体と贈与・遺贈の内容を冷静に分析し、どの財産が対象となるかをあらかじめ精査しておきましょう。

遺留分減殺請求との違い

遺留分減殺請求は、2019年の民法改正前に使われていた旧制度です。

旧制度では、侵害された財産を「現物返還」で取り戻す仕組みが基本でした。たとえば、不動産そのものを返還させるような対応です。

一方、改正後の「遺留分侵害額請求」は、金銭による清算が原則となり、手続きが簡素化されています。現物返還に伴う名義変更や使用権の争いが減り、トラブルのリスクが軽減されました。

弁護士 佐々木一夫

弁護士 佐々木一夫旧制度との違いを理解したうえで、適切な対応を取りましょう。遺留分侵害額請求と遺留分減殺請求の違いは、下記の記事でも紹介しているので、気になる方はあわせてご覧ください。

遺留分の減殺請求とは?改正の経緯や遺留分侵害額請求との違いを解説

遺留分侵害額請求が必要になるケース

遺留分侵害額請求は、相続人の取り分が不公平に扱われた場合、法的に取り戻す手段として強力な効果を発揮する制度です。

遺留分侵害額請求が必要になる典型的なケースとしては、下記の3つが挙げられます。

自分の状況が遺留分侵害額請求が必要なケースかどうかをチェックし、早めに対策を考えましょう。

遺言で特定の相続人に偏った相続がされている

特定の相続人にだけ財産が集中するような遺言がある場合、他の相続人の遺留分が侵害されるおそれがあります。

たとえば、「長男にすべてを相続させる」「遺産はすべて内縁の妻へ渡す」といった内容の遺言は、遺留分侵害額請求が発生する典型的な例です。

遺言があったとしても、民法上保証された最低限の持ち分である遺留分は守られるべきです。

遺言内容を確認し、自分の取り分が著しく少ないと感じた場合は、遺留分侵害額請求を検討しましょう。

生前贈与や死因贈与で不公平が生じている

被相続人が生前に特定の相続人へ高額な贈与を行っていた場合、その分だけ他の相続人の取り分が減ってしまうことがあります。この場合も、特定の条件を満たせば、遺留分侵害額請求の対象です。

具体的には、以下のような生前贈与があると、遺留分侵害額請求の対象となります。

- 相続開始前1年間に行われた生前贈与(民法1044条)

- 遺留分権利者を害すると知って行われた相続開始1年以上前の生前贈与

- 法定相続人に対して行われた相続開始前10年以内の生前贈与

死因贈与(死亡を条件とした贈与)も、実質的には遺贈と同じ扱いになり、遺留分を侵害する要因になり得ます。

贈与の有無や時期、金額などを整理しておくと、請求可否の判断がしやすくなります。

遺留分の判断材料とするためにも、過去の贈与の記録を確認しておきましょう。

法定相続人以外への多額の遺贈が発生している

被相続人が第三者に高額な遺贈をした場合も注意が必要です。

内縁の配偶者や長年の友人など、法定相続人でない相手に多くの財産が渡ると、本来もらえるべき遺留分が侵害される可能性があります。

遺贈は遺言書によって実行されることが多いため、相続開始後は遺言の有無とその内容を早めに確認することが重要です。

自分の取り分が大幅に減っていた場合は、遺留分侵害額請求を行うことも検討しましょう。

遺留分侵害額請求の時効|権利を使える期限

遺留分侵害額請求には、請求可能な期限が明確に定められています。具体的には下記の2つです。

どれだけ遺留分侵害額請求の内容が正当でも、時効を過ぎていれば権利を行使できなくなるため注意が必要です。

本章を参考に、ご自身の権利が消滅していないか、今すぐ確認してみてください。

時効1. 相続の開始及び遺留分の侵害を知った時から1年

民法第1048条上、遺留分侵害額請求の時効は、原則として「相続が開始され、かつ遺留分が侵害されていることを知った日から1年」となっています。

民法 第千四十八条

遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。

相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。

具体的には、遺言書を開封して内容を確認したときや、不公平な贈与の事実を把握したときが起算点です。

請求を検討している方は早急に事実関係を確認し、行動に移す必要があります。

少しでも遺留分の侵害を疑ったら、できるだけ早く証拠を集めましょう。

時効2. 相続開始から10年の除斥期間

遺留分侵害額請求には、権利行使しないまま一定期間が経過すると権利自体が消滅が消滅する「除斥期間」が設けられています。

相続開始から10年を超えると、たとえ侵害を知らなかった場合でも遺留分侵害額請求ができなくなるため、注意が必要です。

時効の中断や停止は認められず、除斥期間を過ぎてしまうと、法的には一切の請求が認められなくなります。相続の開始時期(通常は被相続人の死亡日)を正確に把握しておきましょう。

遺留分の時効や中断する方法については、下記の記事でも触れています。気になる方はぜひあわせてご覧ください。

関連記事:遺留分侵害額請求の時効の記事を見る

関連記事:遺留分は必ずもらえるのかを解説

遺留分侵害額の計算方法3ステップ

遺留分侵害額請求では、金銭での精算が基本です。自分が請求できる額を明確に把握し、無理・無駄のない手続きを目指しましょう。

遺留分侵害額の計算方法は、下記の3ステップで行います。

遺留分算定の基礎となる財産を計算

遺留分侵害額の計算には、遺留分算定の基礎となる財産の算出が必要です。

遺留分算定の基礎となる財産は、相続開始時点での遺産(預貯金、不動産、有価証券など)と被相続人が行った贈与財産が含まれます。

具体的な計算式は、以下の通りです。

遺留分算定の基礎となる財産 = 相続財産(相続開始時のプラスの遺産) + 相続開始前1年以内の贈与 + 相続人への特別受益となる生前贈与(10年以内) - 被相続人の債務

遺留分の基礎財産に含まれる贈与財産には、贈与してからの期間が定められており、一般的な贈与は相続開始前1年以内のものが対象です(民法1044条1項)。

ただし、相続人への特別受益にあたる贈与は、10年以内のものまで含められます(民法1044条3項)。

また、遺留分算定の基礎となる財産を計算するにあたり、被相続人の債務を差し引く必要があります。

遺留分を算出

遺留分は、先に計算した基礎財産に法定相続分と遺留分割合をかけて算出します。

遺留分の計算式は、次の通りです。

遺留分 = 遺留分算定の基礎となる財産 ×法定相続分× 遺留分割合

たとえば、遺留分の基礎財産が3,000万円で相続人が配偶者と子2人の場合、各人の遺留分は以下のように計算します。

配偶者:750万円(遺留分)=3,000万円(遺留分算定の基礎となる財産)×1/2(法定相続分)×1/2(遺留分割合)

子:各375万円(遺留分)=3,000万円(遺留分算定の基礎となる財産)×1/4(子が2人の場合の法定相続分)×1/2(遺留分割合)

遺留分の計算では、法定相続分と遺留分割合を混同しやすいため注意が必要です。

侵害されている遺留分を計算

遺留分侵害額請求する際は、遺留分がどれだけ侵害されているかを計算する必要があります。

遺留分侵害額は、以下の計算式で求められます。

遺留分侵害額 = 遺留分 - 相続によって取得した財産

たとえば、遺留分が750万円で、実際に相続で取得した財産が150万円の場合、遺留分侵害額は600万円です。

遺留分侵害額の計算は一見単純に見えますが、生前贈与や特別受益の判断など、見落としがちな要素が多く存在します。

これらを適切に考慮し、確実な権利行使につなげるためにも、遺留分が侵害されていることに気づいたら、早急に相続問題に強みのある弁護士に相談しましょう。

相続問題の相談はアクロピース

初回60分相談無料

丁寧にお話をお伺いします。

まずはお気軽にご連絡ください

【無料相談受付中】24時間365日対応

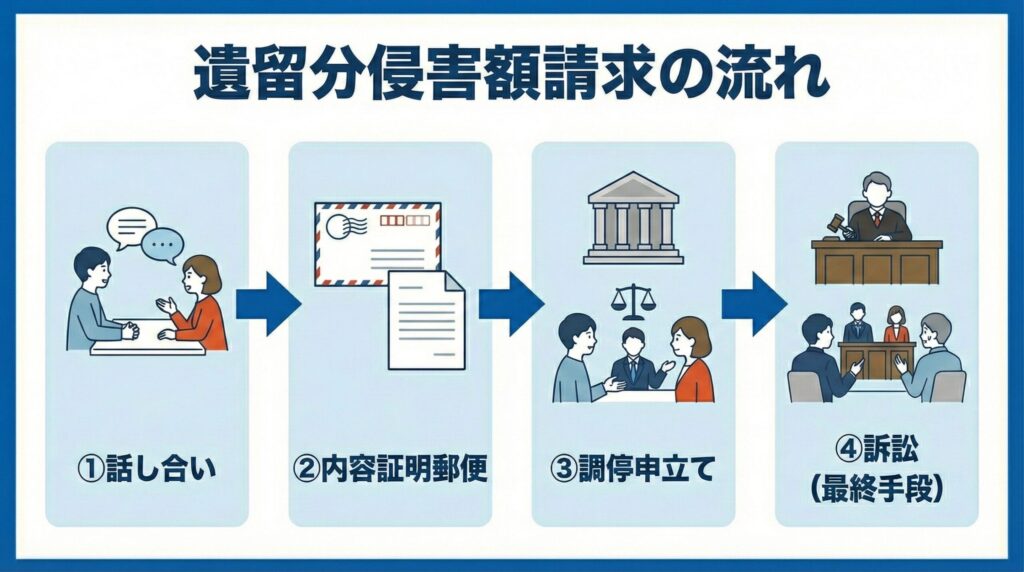

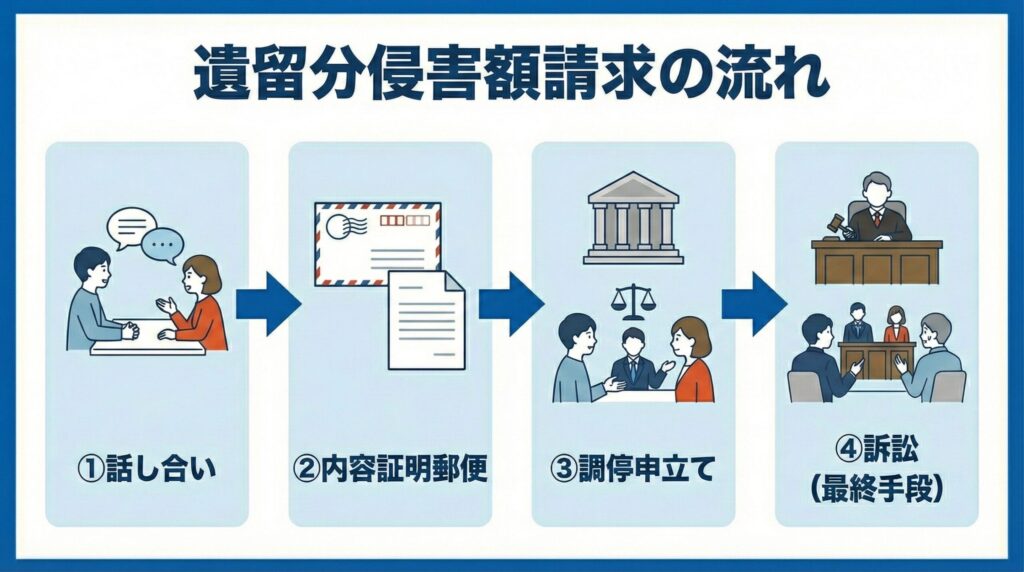

遺留分侵害額請求の流れと手続き【話し合い〜調停・訴訟】

遺留分侵害額請求は、いきなり裁判になるわけではなく、まずは話し合いからスタートするのが一般的です。

本章では、遺留分侵害額請求のフローを4つのステップに分けて解説します。今後の行動を具体的にイメージしてください。

相手と話し合いによる解決を試みる

最初のステップは、相手方との直接交渉です。遺留分の侵害について丁寧に説明し、任意の支払いを求めます。

この段階で合意に至れば、調停や訴訟に進まずに済むため、精神的・経済的な負担を軽減できます。

まずは冷静に事実を整理し、話し合いでの解決を優先してみましょう。

内容証明郵便で正式に請求する

話し合いが難航した場合は、内容証明郵便を送付します。

内容証明郵便には、請求の意思と内容を相手に正式に伝えることで、民法上の「催告」として時効中断の効果が認められる可能性があります。

一般的に、内容証明郵便の文面に記載する内容は、下記のとおりです。

- 請求者の氏名

- 請求の理由

- 侵害額

- 支払い期限 など

ネット上には文例も多くありますが、不備があるとトラブルのもとになるため、自分で作成する際は注意が必要です。

不安がある場合は、弁護士に文案の確認を依頼しましょう。

家庭裁判所で調停を申し立てる

内容証明を送っても相手の対応がない、または合意に至らない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てます。

調停では、裁判官と調停委員が間に入り、双方の主張を整理しながら合意を目指します。

当人同士で話し合うよりも柔軟な解決を目指せるのがメリットですが、書類や証拠の準備が必要です。

調停をスムーズに進めるためにも、事前に相談できる専門家を見つけておくと安心です。

なお、再考裁判所のデータによれば、遺産分割など家事調停事件の約5割は話し合い(調停)で解決に至っています。(参照:裁判所|裁判所データブック2024)

裁判という最終手段に進まずとも、まずは調停で柔軟な解決を図れる可能性が高いので、積極的に活用しましょう。

調停が不成立だった場合は訴訟手続きをする

調停で合意に至らなかった場合、最終手段として訴訟に進みます。

訴訟では、裁判所の判断によって遺留分侵害額の支払いが命じられる可能性があります。

手続きは複雑で時間もかかるため、法的知識や証拠の整理が欠かせません。費用面の負担も発生しますが、強制力のある解決手段です。

訴訟を見据えるなら、早めに弁護士に依頼することをおすすめします。

遺留分侵害額請求にかかる費用

遺留分侵害額請求を行うには、意思表示を通知するための郵便代や交渉を弁護士に依頼する費用などが必要です。

侵害された遺留分の請求には、以下の費用がかかります。

意思表示や調停にかかる費用

遺留分侵害額請求は、権利を行使する意思表示が侵害した相手に到達した時点から効力が発生するため、いつどのような内容の通知がなされたかが重要です。

そのため、請求の意思表示には、到達日と文書の内容が証明できる「内容証明郵便」の利用が一般的です。

内容証明郵便には、以下の料金がかかります。

| 手続きの種類 | 基本料金 | 追加料金 |

|---|---|---|

| 内容証明郵便 | 通常の郵便料金 + 440円(1枚目) | 260円(追加1枚ごと) |

| 配達証明 | 320円 |

また、裁判所に遺留分侵害額請求について調停を申し立てる場合の費用は、次の通りです。

| 手続きの種類 | 必要な費用 | 備考 |

|---|---|---|

| 調停申立て | 収入印紙 1,200円 | |

| 郵便切手代 | 数千円 | 裁判所により金額が異なる |

| 戸籍謄本 | 1通 450円 | 現在の戸籍 |

| 除籍・改正原戸籍 | 1通 750円 | 古い戸籍の場合 |

裁判所に調停を申し立てるには、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本一式や本人や相手方、相続人全員の戸籍謄本が必要です。

弁護士は職務上請求書を使用する権限があり、依頼者本人の委任状なしで戸籍請求が可能です。遺留分侵害額請求に関する調停を裁判所に申立てる際、弁護士に依頼すれば効率的に戸籍を収集でき、手続きをスムーズに進められます。

弁護士に依頼する費用

遺留分侵害額請求を弁護士に依頼する場合、一般的に、着手金や成功報酬など段階的に費用が発生します。

弁護士費用の相場は、次の通りです。

| 費用の種類 | 費用相場 | 備考 |

|---|---|---|

| 初回相談料 | 30分 5,000円程度 | 法律事務所によって初回無料相談を実施しているところもある |

| 着手金 | 20万円〜 | 事案の複雑さや請求額により変動 |

| 成功報酬 | 経済的利益の3.3%〜 | 成果によって金額が変動 |

※以上の費用相場は、遺留分侵害額請求を弁護士に依頼する際の一例です。

弁護士費用は法律事務所ごとに異なり、また事案によっても変動しますので、依頼前の確認をおすすめします。

▼相続問題の弁護士費用について知りたい方は、こちらの記事もお読みください

関連記事:相続の弁護士費用に関する記事を見る

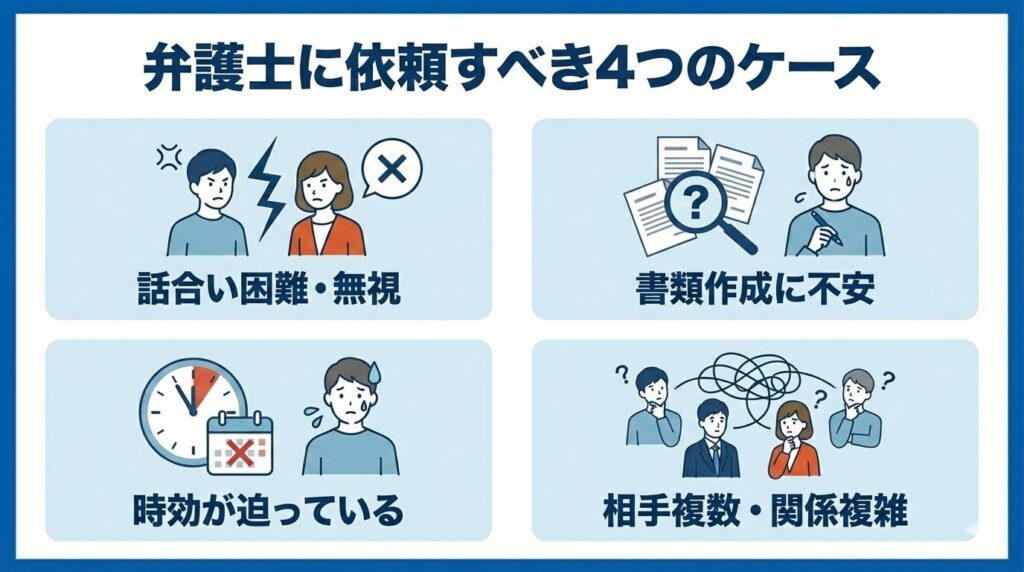

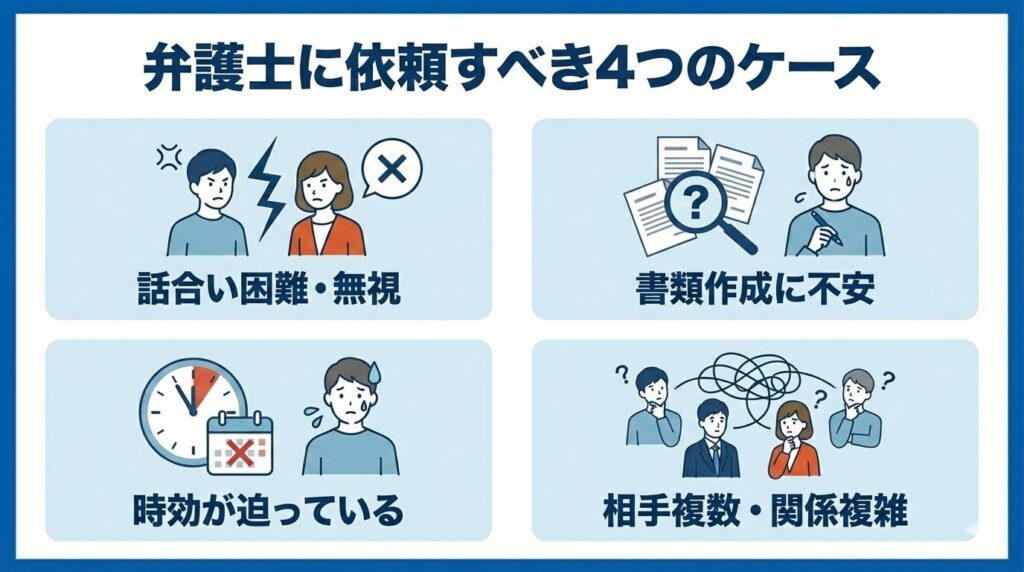

遺留分侵害額請求を弁護士に依頼すべき4つのケース

遺留分侵害額請求は、内容や状況が複雑になることも多く、個人だけで対応するのが難しいケースもあります。

特に下記のケースでは、早めの弁護士相談が有効です。

裁判所の「令和6年 司法統計年報」によれば、遺産分割事件のうち約8割が弁護士などの代理人を通じて申立てられています。

遺留分侵害額請求で弁護士に依頼するケースは珍しくないといえるでしょう。

本章を参考に、遺留分侵害額請求を自分で進めるか、弁護士に依頼すべきかを検討してください。

相手が応じず話し合いでの解決が難しい

遺留分侵害額請求を申し入れても相手が無視したり、感情的な対立から話し合いが進まなかったりする場合、個人での解決は困難です。

弁護士が介入することで、相手に対して法的なプレッシャーを与え、交渉がスムーズに進む可能性が高まります。

話し合いで行き詰まったら、早めに専門家にバトンタッチするのが得策です。

内容証明郵便や調停申立書などの書類作成に不安がある

遺留分侵害額請求には、法律的な主張や計算が必要な書類を多数作成する必要があります。

文面のミスや要件の欠如があると、請求そのものが無効になるリスクも考えられます。

弁護士に依頼すれば、内容証明郵便や調停申立書の作成を代行してもらえるため、安心して手続きを進められるのがメリットです。

正確な文書作成が不安な方は、迷わず弁護士に相談しましょう。

時効が迫っている・手続きに時間をかけられない

遺留分侵害額請求には「1年」と「10年」の明確な期限があります。知らず知らずのうちに時効が迫っていることも少なくありません。

期限内に請求手続きを始めるためには、迅速かつ正確な対応が求められます。専門家の助力があれば、無駄のない準備が可能です。

時効リスクを感じたら、即行動がカギです。早めの相談が将来を左右します。

相手方が複数・関係が複雑で負担が大きい

相手が複数人いる場合や、家族間の人間関係がこじれている場合は、個人対応では精神的な負担が非常に大きくなります。

弁護士は、利害関係が複雑な状況でも中立的な立場で交渉・調整を進められるため、トラブルの悪化を防ぎつつ解決を図ることができます。

自分一人で抱え込まず、冷静な第三者にサポートを頼る選択肢を持ちましょう。

お役立ちガイド

相続における不公平や相続関係者のトラブルでお悩みの方は、

ぜひ弁護士法人アクロピースにご相談ください。

まずは初回60分の無料相談をご利用ください。

遺留分侵害額請求されたらチェックすべき4つのポイント

もし他の相続人から遺留分侵害額請求を受けた場合、下記の4つのポイントを押さえましょう。

突然通知が届いたとしても、感情的に反応せず、法的に正しい行動を取ることが重要です。本章を参考に、冷静に対応を進めましょう。

通知が届いたら無視せず必ず対応する

内容証明郵便や弁護士からの通知書が届いた場合、無視や放置をせず、必ず対応しましょう。

返答しなかったことで訴訟に発展し、結果として不利な判断が下されるリスクがあります。

まずは通知の内容をよく読み、すみやかに対応する姿勢が大切です。

もし自分ひとりで対応できないと感じる場合は、早めに専門家へ相談しましょう。

請求金額や請求理由の正当性を見極める

相手の請求額が妥当かどうか、請求の根拠があるかを冷静に確認しましょう。

遺留分の計算対象となる財産の評価が誤っていたり、贈与の事実に誤解があるケースも少なくありません。

納得できない内容がある場合は、証拠をもとに反論や修正交渉を進めましょう。

時効や除斥期間を過ぎていないかチェックする

請求には「相続を知った日から1年」「相続開始から10年」という明確な期限があります。

いずれかを過ぎている場合は、そもそも請求は無効となる可能性が高いです。時効の成立を主張することで、請求を退けられることもあります。

遺留分侵害額請求の通知が来たら、先に日付を確認しましょう。

請求者が特別受益を受けていないか過去の経緯を洗い出す

請求者が生前に多額の贈与を受けていた場合、「特別受益」として扱われ、請求の根拠が崩れる可能性があります。

たとえば、教育費や住宅購入資金などが特別受益に該当することもあります。贈与の有無や内容を証明する資料があれば有利に働きます。

過去の経緯を洗い直し、必要に応じて専門家と一緒に主張を整理しましょう。

遺留分を請求されたときの費用や注意点については、以下の記事でも詳しく紹介しています。調停や訴訟を見据えた対応を検討したい方は、あわせてお読みください。

関連記事:遺留分を請求された側の費用について解説

相続放棄のご相談で財産調査と調停を経て一人当たり2000万円の遺留分を得た事例

他の相続人から「借金が多いから相続放棄してほしい」と促されても、その言葉を鵜呑みにするのは危険です。実際には多額の資産が隠されているケースがあり、適切な調査を行うことで本来受け取るべき財産を確保できる可能性があります。

“被相続人のAさんの遺言は多くの遺産をCさんに相続させる内容でした。Bさんはご兄弟であるCさんから連絡を受け、相続放棄をするために弊所にご相談。遺留分侵害額請求を行い、約2,000万円の遺留分を得て解決”

この事例では、

- 「相続放棄ありき」ではなく、弁護士が慎重に資産調査を行ったこと

- 評価の難しい収益不動産について、有利な査定根拠を示して調停委員を説得したこと

これらの結果、当初は0円になるはずだったところ、遺留分侵害額請求を行い、約2,000万円の遺産を受け取る形になりました。 弁護士に相談することでご自身の利益を守ることも可能です。

事例詳細については下記になります。さらに詳しく事例内容を知りたい方はぜひご覧ください。

遺留分侵害額請求について悩む人によくある質問

遺留分侵害額請求の請求書に金額が書いていなくても有効?

相手に遺留分の権利行使の意思が明確に伝わっていれば、金額の記載がなくても請求としては有効です。

調停で合意したのに相手が遺留分侵害額を支払わないときはどうすればいい?

調停で合意が成立した場合、その内容は「調停調書」に記載されます。

この調書は判決と同じ効力を持つため、相手が支払わない場合は財産の差し押さえといった強制執行が可能です。

支払いが履行されないときは、速やかに弁護士へ相談し、執行手続きに移りましょう。

遺留分は必ずもらえるの?

遺留分は民法で保証された権利です。遺留分が侵害された場合には、侵害された金額を請求することができます。

ただし、「自動的にもらえる」ではありません。請求をしない限り、権利は行使されたことにならず、時効が経過すれば失効してしまいます。

また、遺留分の金額計算や相手の資産状況によって、すぐに受け取れないこともあります。権利を実現するためには、自ら請求手続きを取ることが前提です。

遺留分をもらえる権利については下記の記事でも解説しているので、あわせてご覧ください。

遺留分侵害額を請求されて払いたくない場合どうすればいい?

まずは請求内容の正当性を確認し、反論の余地があるかを検討しましょう。

以下のような場合は、支払いを拒否できる可能性があります。

- 時効が成立している

- 請求額が過大である

- 請求者が過去に特別受益を受けていた等の事情がある

一方的に拒否するのではなく、根拠ある主張を整理し、必要に応じて弁護士の助言を受けるのが安全です。

遺留分侵害額請求の時効を止める方法はある?

遺留分侵害額請求の時効(知った時から1年)は、内容証明郵便などで請求意思を明確に伝えることで中断できる可能性があります。

ただし、単なる話し合いや口頭の請求では時効中断の効果が認められないケースもあります。

より確実なのは、調停の申し立てや訴訟提起など、正式な法的手続きを取ることです。

時効が迫っている場合は内容証明での通知を早めに出しましょう。

まとめ|遺留分侵害額請求は弁護士のサポートを受けるのがおすすめ

遺留分侵害額請求は、相続における不公平を是正するための重要な制度です。

「自分の財産の取り分が少ない」と感じたとき、その理由と法的な根拠を確認し、正しい手続きを踏めば、失われた権利を取り戻すことができます。

ただし、請求には時効や書類作成、交渉といった専門的な対応が必要であり、状況によっては弁護士のサポートが欠かせません。

相手との関係や請求内容が複雑な場合は、早めに専門家に相談し、スムーズかつ適切な解決を目指しましょう。

今の状況が遺留分侵害にあたるかどうか、不安な方は一度立ち止まり、必要な対応を整理することから始めてみてください。

相続問題の相談はアクロピース

初回60分相談無料

丁寧にお話をお伺いします。

まずはお気軽にご連絡ください

【無料相談受付中】24時間365日対応