【無料相談受付中】24時間365日対応

相続で遺留分をもらえないのはなぜ?よくあるケースと請求できる対策も紹介

遺産相続において、法定相続人には最低限の取り分として「遺留分」が認められています。

しかし、相続の状況によっては遺留分を受け取れないケースもあるのです。

遺留分の問題を自力で解決しようとすると、法的知識や交渉力が求められ、適切に権利を主張できないリスクが伴います。

弁護士 佐々木一夫

弁護士 佐々木一夫そのため、弁護士に相談し、法的手続きを踏むことで遺留分を確保することが重要です。

本記事では、相続で遺留分をもらえないケースや原因、対策などについて解説します。

弁護士法人アクロピースは累計約7,000件以上の相談実績に基づき、遺留分侵害額請求・遺産分割協議について、まずは無料相談から受け付けております。

相続問題の相談はアクロピース

初回60分相談無料

丁寧にお話をお伺いします。

まずはお気軽にご連絡ください

【無料相談受付中】24時間365日対応

遺留分とは

遺留分とは、被相続人が生前に遺言や贈与などを行った場合でも、一定の相続人に対して法律上保障される最低限の相続分のことです(民法1042条)。

遺留分を請求できるのは、被相続人の配偶者、子(またはその代襲相続人)、直系尊属に限られ、兄弟姉妹には遺留分の権利は認められていません。

遺産をめぐるトラブルは非常に多くあります。最高裁判所の司法統計によると、令和5年に家庭裁判所へ申し立てられた「遺産分割事件数」は全国で13,872件にのぼります。これは、あくまで調停にまで発展した件数であり、水面下ではさらに多くのトラブルが発生していると考えられます。

遺留分は、こうした相続人間の極端な不公平を防ぎ、相続人が最低限の遺産を受け取る権利を保障するためのルールです。

出典:最高裁判所事務総局|令和5年司法統計年報3家事編

遺留分は必ずもらえるわけではありません。必ずもらえるわけではない理由や請求できる条件については下記記事で解説しています。

関連記事:遺留分は必ずもらえるのかを解説

遺留分の割合は、相続人の構成によって異なります。具体的には以下の通りです。

| 相続人の構成 | 総体的遺留分(遺産全体に対する割合) |

|---|---|

| 配偶者のみ | 1/2 |

| 子どものみ | 1/2 |

| 配偶者と子ども | 1/2 |

| 直系尊属(父母など)のみ | 1/3 |

| 配偶者と直系尊属 | 1/2 |

| 配偶者と兄弟姉妹 | 1/2(※兄弟姉妹に遺留分はなし) |

遺留分の割合や計算については、以下の記事もぜひご覧ください。

関連記事:遺留分は相続人が子供のみの場合どうなる?子供2人のみの場合の割合や計算例・侵害額請求の手順を弁護士が解説

遺留分がもらえないケースとは

下記のケースでは遺留分を受け取ることはできません。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

遺留分を請求する権利がない場合

遺留分は、法定相続人の中でも配偶者・子(または直系卑属)・直系尊属にのみ認められているため、そもそも請求できる立場にない場合があります(民法1042条)。

たとえば、被相続人の兄弟姉妹や甥・姪は相続権を持つことがあっても、遺留分は認められていません。

また、内縁関係の配偶者や、長年被相続人の世話をしていた第三者も、法律上は遺留分を主張することができません。

さらに、元配偶者についても、婚姻関係が解消された時点で相続権を失うため、遺留分の請求は不可能です。

仮に生前に親しい関係があったとしても、法律上の要件を満たしていなければ遺留分を請求できないため、事前に権利関係を整理しておくことが大切です。

相続放棄をした場合

相続放棄をすると、法律上「最初から相続人ではなかった」とみなされるため、遺留分を請求することはできません(民法915条)。

相続放棄は、被相続人の負債を引き継がないための手段として利用されることが多いですが、それと引き換えに、相続財産の一切を受け取ることができなくなります。

相続放棄を行うには、家庭裁判所に申し立てを行い、正式に認められる必要があります。

一度相続放棄をすると、その後に「やはり遺留分だけは請求したい」と考えても認められないため、慎重に判断することが重要です。

関連記事:相続放棄の基本や申述費用・必要書類も解説

相続欠格に該当する場合

法律上、相続に関して重大な不正を行った者は相続権を失うことが定められています。

被相続人を故意に死亡させたり、遺言を偽造・破棄・隠匿したりした場合、裁判を通じて相続権が剥奪されます(民法891条)。

この場合、遺留分を請求することも認められません。

遺留分を放棄した場合

遺留分は相続開始前であっても放棄できますが、その場合は遺留分を請求することができなくなります。

生前に遺留分を放棄するためには、家庭裁判所の許可が必要であり、一方的な意思だけでは無効となります(民法1049条1項)。

遺留分の放棄が認められるケースとしては、被相続人からすでに十分な財産を譲渡されている場合や、円満な相続を実現するために相続人同士で合意する場合などが挙げられます。

一方で、相続開始後に遺留分を放棄する場合には、家庭裁判所の許可は必要なく、相続人の自由な意思で決定できます。

関連記事:遺留分を放棄する念書の書き方とは?有効となる条件や例文を解説

相続廃除の審判を受けた場合

相続廃除とは、被相続人の意思によって家庭裁判所へ申し立てを行うことで、被相続人に対して著しい侮辱や虐待を行った相続人の相続権を剥奪することです(民法892条)。

被相続人が生前に家庭裁判所の申し立てを通じて実施することが可能です。

また、遺言で相続廃除の意思を示し、遺言執行者が家庭裁判所に申し立てることによっても行えます。

遺言執行者は遺言の内容を執行する者のことで、多くのケースでは遺言書で指定します。

相続廃除が認められると、相続権そのものを失うため、当然ながら遺留分の請求もできなくなります。

ただし、相続廃除が成立していたとしても、相続人が改心し、被相続人が相続人を許すことにした場合には、家庭裁判所に対して廃除の取り消しを請求することも可能です(民法894条)。

遺留分以上の相続財産を受け取った場合

すでに遺留分を超える相続財産を受け取っている場合、遺留分を請求することはできません。

たとえば、被相続人の生前に高額な生前贈与を受けていた場合や、遺産分割協議の結果、遺留分以上の財産を取得した場合には、遺留分侵害額請求は認められません。

遺留分の計算には、生前贈与や特別受益が考慮されるため、自分がすでに受け取った財産が遺留分の範囲を超えているかどうかを事前に確認することが重要です(民法1043条)。

財産の受け取りが遺留分の範囲内であるかを適切に判断するために、弁護士や専門家に相談するとよいでしょう。

>>今すぐ弁護士に無料相談する

遺産分割に同意してしまった場合

遺産分割協議において、相続人全員が合意し、遺産の分配方法を決定した後では、原則として遺留分を請求できません。

協議後に「やはり遺留分を請求したい」と思っても、一度合意した内容を覆すことは非常に困難です。

そのため、遺産分割協議に参加する際には、自分の取り分が適正かどうか慎重に検討し、疑問がある場合は弁護士や専門家に相談することが重要です。

そのため、遺産分割協議に参加する際には、自分の取り分が適正かどうか慎重に検討し、疑問がある場合は弁護士や専門家に相談することが重要です。

お役立ちガイド

相続における不公平や相続関係者のトラブルでお悩みの方は、

ぜひ弁護士法人アクロピースにご相談ください。

まずは初回60分の無料相談をご利用ください。

ケース別遺留分をもらえないときの対処法

遺留分を受け取るための方法は、ケースによって異なります。

上記のケース別に、遺留分を受け取る方法について詳しく見ていきましょう。

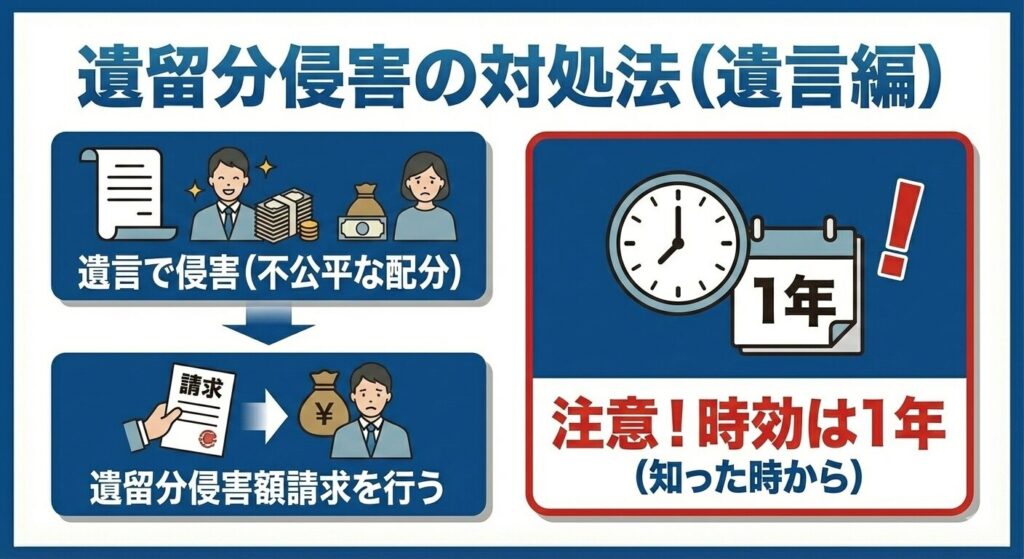

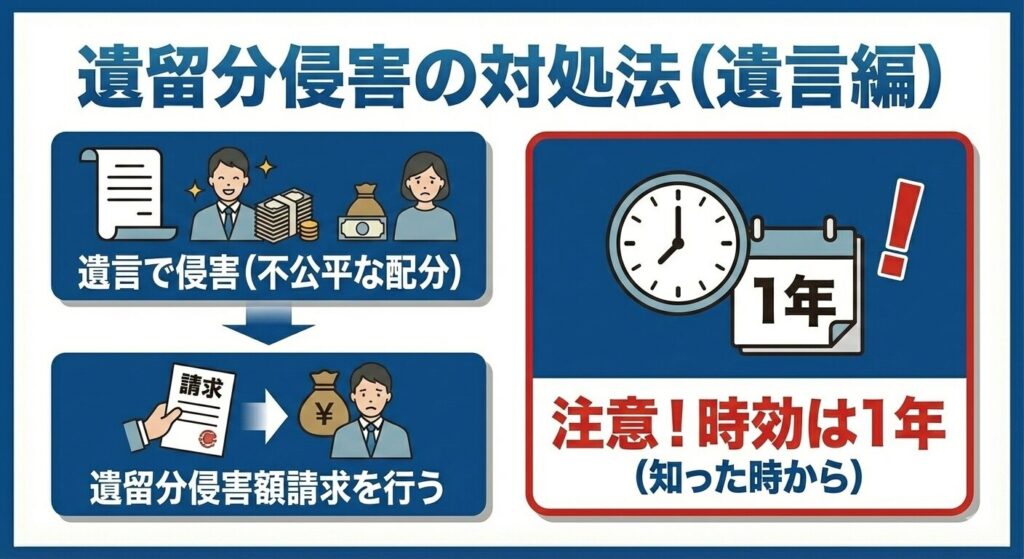

ケース①遺言によって遺留分が不当に侵害されている場合

遺言によって遺留分が不当に侵害されている場合、一部の相続人に大半の財産が渡り、他の相続人の相続分が大幅に減ることがあります。

このような場合、遺留分侵害額請求を行うことで、本来受け取るべき財産の一部を取り戻すことが可能です(民法1046条1項)。

遺留分侵害額請求は、「相続開始」と「遺留分が侵害されていること」を知った日から1年以内に行わなければなりません(民法1048条)。

そのため、遺言の内容を確認し、自身の取り分が著しく減らされていると感じた場合には、速やかに対応することが重要です。

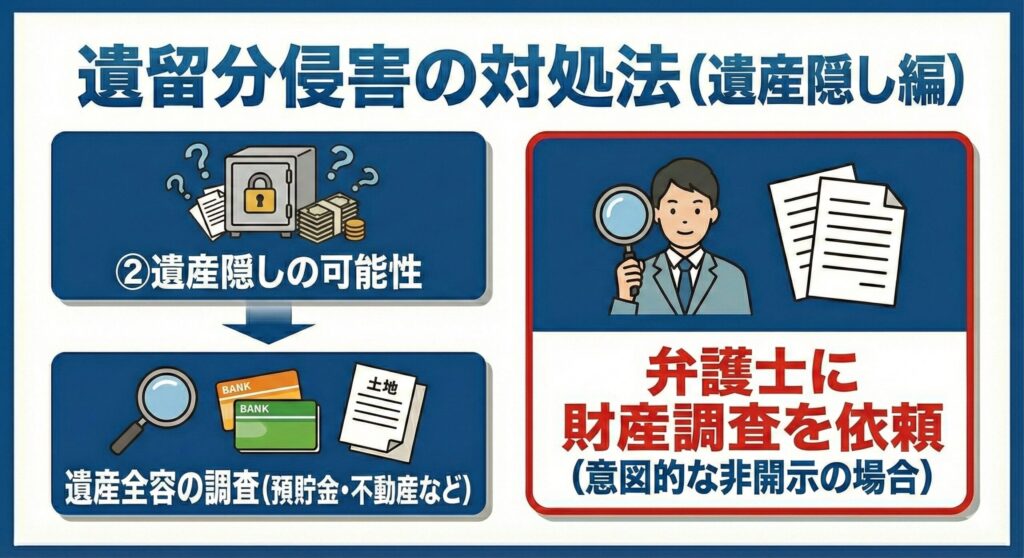

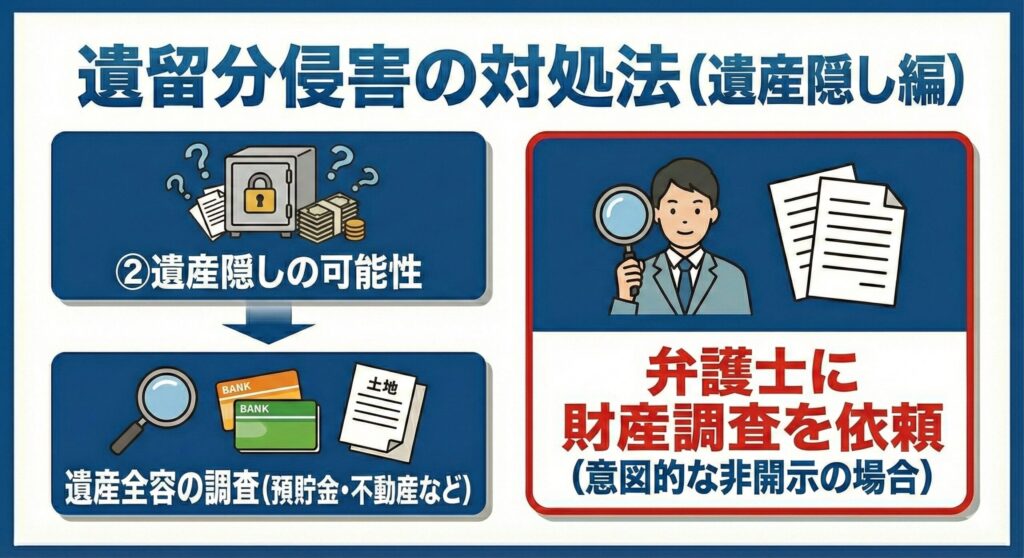

ケース②他の相続人が遺産を隠している可能性がある場合

遺産分割協議において、特定の相続人が遺産の一部を隠し、自分の取り分を増やそうとするケースがあります。

他の相続人が遺産を隠している可能性がある場合、まずは、遺産の全容を把握するために、被相続人の預貯金口座の取引履歴を調査したり、不動産や有価証券の名義を確認したりすることが必要です。

もし、相続人が意図的に財産を開示しない場合は、弁護士に財産調査を依頼することも選択肢の1つです。

ケース③他の相続人が遺産を使い込んだ場合

相続開始後、遺産分割が完了する前に特定の相続人が遺産を勝手に使い込んでしまうことがあります。

このような行為は、遺留分を侵害する可能性があるため、早急に対処する必要があります。

まずは、金融機関の取引履歴を確認し、預貯金の不正な引き出しや資産の移動がないかを調査することが重要です。

財産の使い込みが判明した場合は「不当利得返還請求(民法703条)」により、使い込まれた財産の返還を求めることが可能です。

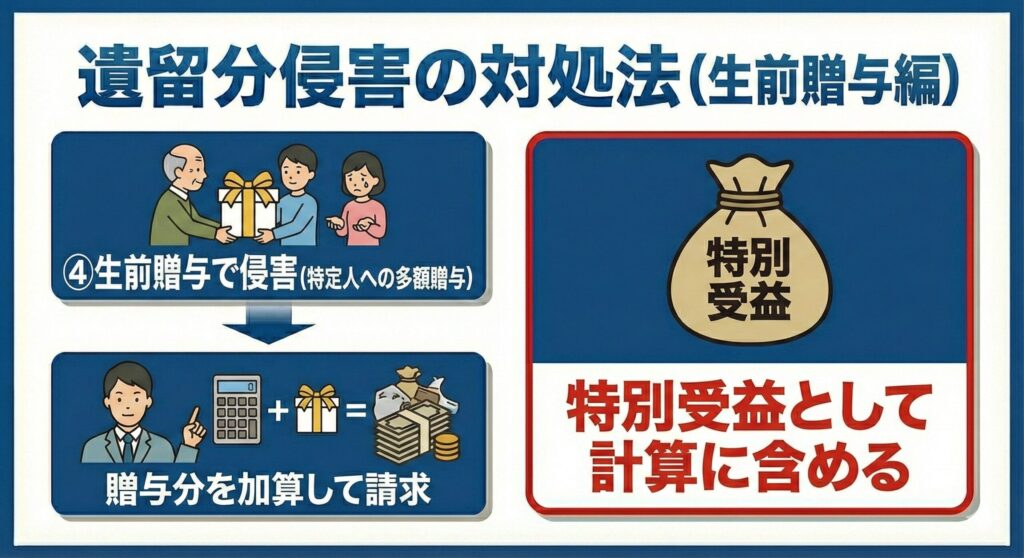

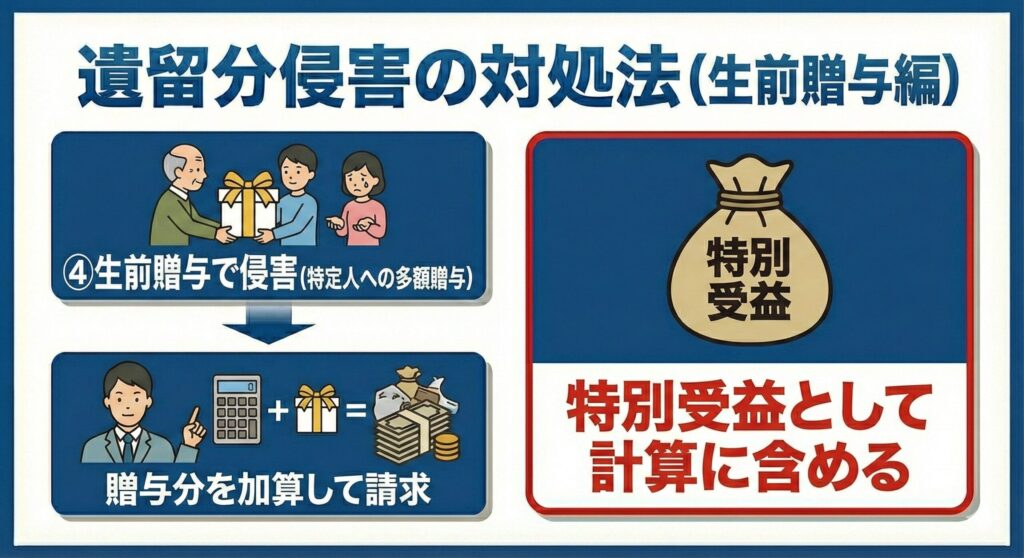

ケース④生前贈与によって遺留分が侵害されている場合

被相続人が生前に特定の相続人や第三者に対して、多額の財産を贈与していた場合、他の相続人の相続分が大幅に減ることがあります。

このような場合、遺留分を確保するために、贈与分を加えた遺産の額を基礎にして遺留分侵害額請求をすることが可能です。

特別受益として認められるのは、被相続人の生前に行われた財産の譲渡や大きな経済的援助などです。

関連記事:特別受益は遺留分侵害額請求の対象になるのかを解説

関連記事:生前贈与で遺留分はどうなる?請求の流れと注意点を弁護士が解説

ケース⑤特定の相続人が遺産分割協議を拒否している場合

遺産分割協議は、相続人全員が参加し、合意することで成立します。

しかし、中には協議を拒否し、手続きを進められなくする相続人がいる場合もあります。

このような状況では、まず遺産分割協議の必要性を説明し、書面でのやり取りを提案します。

相続人が協議に応じない場合には、家庭裁判所へ「遺産分割調停」を申し立てることができます。

調停では、裁判所の調停委員を介して話し合いが進められますが、それでも合意が得られない場合は「遺産分割審判」に移行し、裁判所の判断によって遺産分割が決定されます(民法907条2項)。

関連記事:遺産分割協議がまとまらない!スムーズに解決するための方法

ケース⑥相続人が海外にいるために手続きが進まない場合

相続人が海外にいるために手続きが進まない場合には、海外在住の相続人に代理人を立ててもらい、日本国内で手続きを進めることが可能です。

相続人の中に海外在住者がいる場合、連絡が取りづらく、相続手続きが円滑に進まないことがあります。

特に、国際郵便による書類のやり取りの遅れや、現地の法律が関係するケースでは、相続手続きが長期化する恐れがあるため注意しましょう。

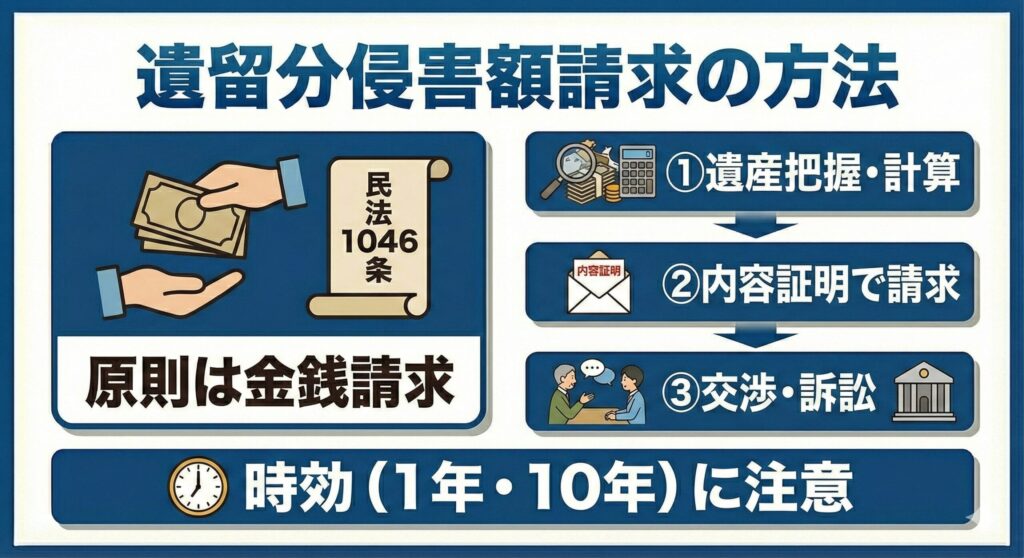

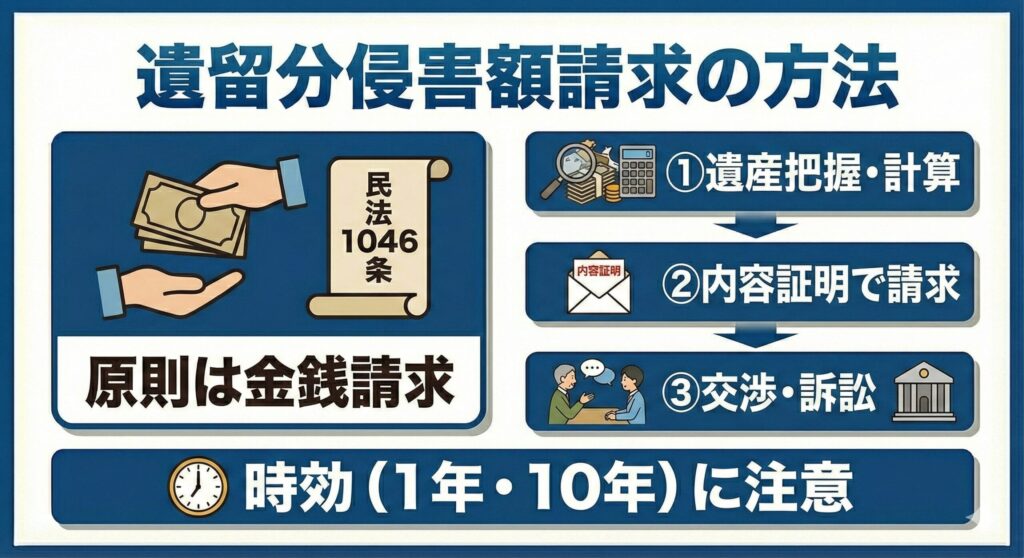

遺留分侵害額請求の方法

遺留分が侵害されている場合、法的に認められた「遺留分侵害額請求」によって、取り分を取り戻すことが可能です。

遺留分侵害額請求は、かつての「遺留分減殺請求」に代わって導入された制度で、金銭での請求が原則となっています(民法1046条)。

したがって、たとえ不動産などの遺産が他の相続人に渡っていたとしても、財産そのものではなく、侵害された遺留分に相当する金額の支払いを求めるという形になります。

手続きの大まかな流れは以下の通りです:

- 遺産の全体像を把握する(預貯金・不動産・株式・生前贈与など)

- 自分の遺留分の金額を計算する

- 内容証明郵便で相手方に請求書を送付する

- 交渉による解決を試みる

- 話し合いで解決しない場合は訴訟(遺留分侵害額請求訴訟)を提起する

遺留分の請求には時効(1年または10年)があるため、迅速な対応が求められます。

不明な点や請求額の算出が難しい場合は、早めに専門家に相談するのが賢明です。

遺留分トラブルで弁護士に相談する際の流れ

遺留分をめぐるトラブルは、金銭的な損失だけでなく、家族・親族との関係にも大きな影響を与えます。

そのため、早い段階で弁護士に相談し、法的に適切な対応をとることが重要です。

弁護士に相談する際の一般的な流れは、以下の通りです。

- 無料相談の予約

- 多くの法律事務所が無料法律相談を受け付けています。なお、弁護士法人アクロピースでは、初回60分の無料相談を承っています。

- まずは、電話・LINE・Webフォームからお問い合わせください。

- 相談内容の整理

- 被相続人の情報、相続人の構成、遺言の有無、受け取った財産の状況などを事前に整理しておくとスムーズです。

- 被相続人の情報、相続人の構成、遺言の有無、受け取った財産の状況などを事前に整理しておくとスムーズです。

- 面談・ヒアリング

- 弁護士が相続状況を丁寧に確認し、遺留分侵害の有無や請求の可能性について説明します。

- 調停や訴訟になった場合の流れ・費用・見通しなども具体的に案内されます。

- 弁護士法人アクロピースでは、遺留分減額請求を着手金無料でお受けできる場合があります。

- 正式な依頼(必要に応じて)

- 弁護士への依頼を決めた場合は、委任契約を締結して手続き開始。

- 弁護士法人アクロピースは、財産調査・相手方との交渉・必要書類の整備・訴訟提起などを全面的にサポートします。

遺留分の問題は、感情的な対立や法的な複雑さを伴うことが多いため、プロの手を借りることで、冷静かつ確実に権利を守ることができます。

「話が進まない」「何をすればよいかわからない」とお悩みの方は、まずは弁護士に相談してみましょう。

関連記事:遺留分に関する問題は弁護士に相談すべき?

関連記事:遺留分請求に強い弁護士とは?

相続放棄のご相談で財産調査と調停を経て一人当たり2000万円の遺留分を得た事例

他の相続人から「借金が多いから相続放棄してほしい」と促されても、その言葉を鵜呑みにするのは危険です。実際には多額の資産が隠されているケースがあり、適切な調査を行うことで本来受け取るべき財産を確保できる可能性があります。

“被相続人のAさんの遺言は多くの遺産をCさんに相続させる内容でした。Bさんはご兄弟であるCさんから連絡を受け、相続放棄をするために弊所にご相談。遺留分侵害額請求を行い、約2,000万円の遺留分を得て解決”

この事例では、

- 「相続放棄ありき」ではなく、弁護士が慎重に資産調査を行ったこと

- 評価の難しい収益不動産について、有利な査定根拠を示して調停委員を説得したこと

これらの結果、当初は0円になるはずだったところ、遺留分侵害額請求を行い、約2,000万円の遺産を受け取る形になりました。 弁護士に相談することでご自身の利益を守ることも可能です。

事例詳細については下記になります。さらに詳しく事例内容を知りたい方はぜひご覧ください。

遺留分に関するよくある質問

遺留分を長男に独り占めされることはある?

法律上、長男だからといって特別な相続権が認められるわけではありません。しかし、被相続人が長男に多くの財産を遺贈していたり、生前贈与をすることはできます。このようなケースでは、結果的に他の相続人の遺留分が侵害されることがあります。

こうした場合でも、遺留分侵害額請求を行うことで最低限の取り分を主張できます。

👉詳しくは:遺留分を長男に独り占めされることはある?

遺留分を認めない遺言は有効?

被相続人が、遺言の中に「遺留分の請求をしないでください。」という言葉を残していても、その遺言の財産分配についての内容や生前贈与が遺留分権利者に対する不当な侵害にあたるのであれば、遺留分侵害額請求をすることができます。

つまり、遺言によって遺留分侵害額請求を禁止することはできません。

👉詳しくは:遺留分を認めない遺言は有効?

遺留分は必ずもらえる?

遺留分は民法によって保障された権利ですが、「必ずもらえる」とは限りません。

たとえば、「遺留分を請求する権利がない人」「相続放棄をした人」「すでに遺留分以上の財産を受け取っている人」などは、法的に遺留分を主張できないことがあります。

また、請求手続きや期限を誤ると失権のリスクもあるため注意が必要です。

遺留分の時効は何年?

遺留分侵害額請求には明確な時効期間が定められています。

具体的には、「相続開始と遺留分の侵害を知った日から1年以内」、または「相続開始から10年以内」のいずれか早い方です(民法1048条)。

時効を過ぎると、請求が認められなくなるため、早期の確認と対処が重要です。

関連記事:遺留分侵害額請求の時効の記事を見る

まとめ:相続で遺留分がもらえない場合は弁護士に相談しよう

遺留分がもらえないケースでは、法的な知識や手続きの対応力が求められるため、自力で解決しようとすると多くのリスクや困難を伴います。

適正な遺留分を確保するために、押さえておきたいポイントは以下のとおりです。

- 相続財産の調査や交渉、法的手続きには専門的な知識が必要

- 弁護士に依頼することで、遺産の調査や証拠の整理がスムーズに進む

- 弁護士に依頼する際には、費用面の確認が必要

- 早期に弁護士へ相談することでトラブルの長期化を防げる

遺留分侵害額請求には時効があるため、適切な請求を行うには迅速な対応が必要です。

「遺産の全容がわからない」「他の相続人が財産を開示してくれない」「交渉が難航している」など、不安がある場合は、できるだけ早く弁護士へ相談することをおすすめします。

相続問題の相談はアクロピース

初回60分相談無料

丁寧にお話をお伺いします。

まずはお気軽にご連絡ください

【無料相談受付中】24時間365日対応