【無料相談受付中】24時間365日対応

特別受益は遺留分侵害額請求の対象になる?対象とならない時効についても解説

遺産分割協議を公平に進めるためには、遺留分と特別受益の関係性を正しく理解することが大切です。

今回は、遺留分と特別受益の違い、特別受益の遺留分を請求できるパターンと例外について解説します。

相続問題の相談はアクロピース

初回60分相談無料

丁寧にお話をお伺いします。

まずはお気軽にご連絡ください

【無料相談受付中】24時間365日対応

遺留分と特別受益の違い

遺留分と特別受益は、どちらも遺産相続において知っておきたい用語です。

まずは、遺留分と特別受益の違いについて、詳しく解説します。

| 項目 | 遺留分 | 特別受益 |

|---|---|---|

| 意味 | 法定相続人に保証された最低限の遺産の取り分 | 特定の相続人が受けた特別な利益(生前贈与など) |

| 目的 | 相続人の生活保障、遺産形成への貢献を報いる | 相続人間の公平を保つ |

| 権利を持つ人 | 配偶者、子(孫)、父母(祖父母) | 全ての共同相続人 |

| ポイント | 遺言でも奪えない権利 | 相続財産に持ち戻して計算するのが原則 |

遺留分と特別受益の詳細について下記で解説します。

遺留分とは

遺留分とは、「一定の相続人(配偶者・子ども・父母)に保証された、最低限の取り分」のことです。

被相続人が行う生前贈与や遺贈によっても、遺留分の権利が奪われることはありません。

具体的には、以下の①〜④が遺留分権利者の範囲です。

- 配偶者

- 子ども(実子・認知されている非嫡出子)

- ②が死亡している場合は孫

- 父母や祖父母(直系尊属)

遺留分権利者に兄弟姉妹は含まれないため、注意しておきましょう。(民法1042条1項)

遺留分に関する詳細は、以下の記事をご覧ください。

特別受益とは

特別受益とは、被相続人からの生前贈与や遺贈によって、特定の相続人だけが特別の利益を受けた場合に、その利益を指す言葉です。

例えば、以下のようなケースは特別受益に該当します。

- 遺言書に「長男にすべての遺産を相続する」とあり、その通り長男が全財産を相続した

- 長女が結婚して家を出る際に、被相続人が多額の支度金を渡していた

- 長男が家を建てる際に、被相続人が多額の資金を援助していた

- 兄弟のうち、一部の人だけが、海外への留学費用を被相続人に援助してもらっていた

- 長男の借金を被相続人が肩代わりして返済していた

ただし、「特別受益になるかどうか」に明確な基準はなく、基本的には個別の事情を考慮して判断されます。

特別受益に関する詳細は、以下の記事をご覧ください。

→特別受益にあたる贈与とその計算方法

関連記事:特別受益に時効はある?民法改正後の10年ルールを弁護士が解説

【条文あり】特別受益は遺留分侵害額請求の対象になる

相続開始(被相続人がお亡くなりになられた時)から10年以内の相続人に対する特別受益であれば、原則、遺留分侵害額請求の対象となります。

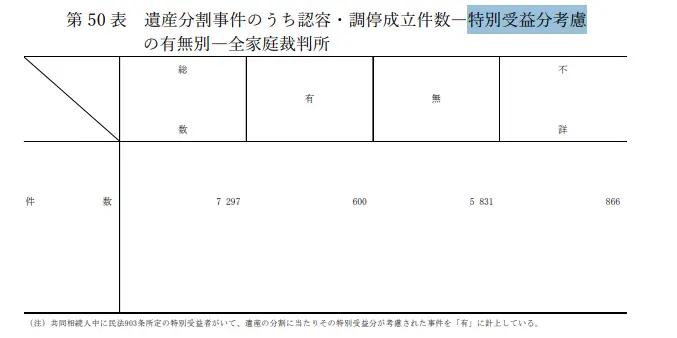

最高裁判所の司法統計によると、令和5年に家庭裁判所へ申し立てられた「遺産分割事件のうち認容・調停成立件数」7,297件のうち600件は特別受益分として考慮されています。

出典:最高裁判所事務総局|令和5年司法統計年報3家事編

たとえば、特定の相続人が、被相続人から以下のような金銭の授与や援助を受けていた場合、特別受益にあたる可能性があります。

- 婚姻に伴う支度金

- 養子縁組に伴う金銭の贈与

- 事業を始めるための開業資金援助

- 住宅を購入するための資金援助

- 海外留学費用の援助

- 借金の肩代わり

- 扶養の範囲を超える生活費の援助

- 借地権の承継 など

また、遺留分の計算方法について、民法1043条1項には以下の記載があります。

遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額とする。

遺留分の計算における基礎財産額は、相続財産に特別受益分を加算して算出します。

基礎財産額に占める遺留分の割合は、以下のように定められています(民法1042条1項)。

| 直系尊属のみが相続人の場合 | 3分の1 |

| それ以外の場合 | 2分の1 |

また、個別的遺留分(それぞれの相続人が有する遺留分の割合)は、総体的遺留分(基礎財産額に占める遺留分の割合)に、法定相続割合を乗じて計算します。

たとえば、相続人が配偶者と子どもの場合、法定相続割合は配偶者が2分の1、子ども全員で2分の1です。

そのため、相続人が配偶者と子ども1人の場合には、配偶者及び子どもの個別的遺留分は4分の1ずつになります。

関連記事:遺留分侵害額請求の記事を見る

関連記事:遺贈は特別受益になる?該当するケースを弁護士が解説

持ち戻しの免除と遺留分について

遺留分を算出するための基礎財産額は、相続時点における財産に特別受益分を加算して計算されます。

これを「特別受益の持ち戻し」といい、特別受益がある場合は原則として持ち戻しが必要です。

持ち戻しとは

「持ち戻し」とは、特別受益に該当する生前贈与などがあった場合に、その額を考慮して遺産分割協議を行い、相続人間での不公平を解消しようとする考え方です。

たとえば、被相続人の残した遺産が3,000万円あり、それを兄弟3人で相続する場合、通常であればこの3,000万円を3等分し、1,000万円ずつ分けることになります。

しかし、「長男だけが住宅購入資金として600万円の資金援助を受けていた」という場合、次男と三男にとっては不公平感があるでしょう。

このケースの場合、「長男が受けた600万円の生前贈与を相続財産に加え、3,600万円の遺産分割を行う」のが特別受益の持ち戻しです。

3,600万円を3等分する場合、1,200万円ずつ分けることになります。

長男はすでに600万円を受け取っているため、長男600万円、次男1,200万円、三男1,200万円となり、兄弟間の不公平感は解消されるでしょう。

持ち戻し免除の意思表示があった場合

「持ち戻しの免除の意思表示」とは、生前贈与等の特別受益分を相続時点における財産に加算しないことを、被相続人が求めることを言います(民法903条3項)。

この意思表示が認められれば、特別受益分は遺産分割においては、相続時点の財産に加算されません。

持ち戻しの免除の意思表示には、特別の方式は必要ありませんので、黙示的に行われても良いとされています。

また、被相続人は、遺言書などで「特別受益の持ち戻しをしないでくれ」とお願いすることもできます。

持ち戻し免除の意思表示があった場合、遺産分割協議の際に特別受益の持ち戻しは行いません。

ただし、被相続人の持ち戻し免除の意思表示がなされた場合でも、遺留分侵害額算定の基礎財産には加算されます。

関連記事:特別受益の持ち戻し免除とは?認められるケースや注意点を弁護士が解説

お役立ちガイド

相続における不公平や相続関係者のトラブルでお悩みの方は、

ぜひ弁護士法人アクロピースにご相談ください。

まずは初回60分の無料相談をご利用ください。

特別受益の遺留分を請求できるケースを具体例で解説

ここでは、どんなケースであれば請求が可能になるのか解説していきます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 被相続人の遺産 | 5,000万円 |

| 相続人 | 配偶者、子ども(兄・弟)の3人 |

| 当初の遺産分割 | 配偶者:2,500万円兄:1,250万円弟:1,250万円 |

| 追加情報(発覚事項) | 兄が被相続人から6,000万円の生前贈与を受けていたことが発覚 |

6,000万円の生前贈与は特別受益に該当するため、持ち戻しが発生し、基礎財産額は11,000万円となります。

相続人が配偶者及び子ですので、総体的遺留分の割合は全体の2分の1です(民法1042条1項2号)。

子どもの個別的遺留分は、以下の計算式で算出します。

11,000万円(基礎財産額)×1/2(遺留分割合)×1/4(法定相続割合)=1,375万円(個別遺留分)

特別受益を含める前の遺産分割で受け取った1,250万円と、個別遺留分との差額は125万円です。

この125万円分は遺留分侵害の対象となるため、弟から兄に対して遺留分侵害額請求ができます。

特別受益が遺留分侵害額請求の対象とならない例外もある

特別受益がある場合でも、遺留分侵害額請求権が認められないケースもあります。

続いては、特別受益が遺留分侵害額請求の対象とならない例外について解説します。

10年以上前に行われた贈与の場合

遺留分侵害額の請求権が認められるのは、原則として、対象となる贈与が相続開始10年以内に行われたものである場合に限られます(民法1044条1項前段、3項)。

ただし、当事者双方が、遺留分権利者に損害を加えることを知ってした贈与の場合には、10年以上前の贈与でも、基礎財産に算入できるとされています(民法1044条1項後段、3項)。

特別受益にあたらない生前贈与の場合

以下に該当する生前贈与に関しては、特別受益の対象にはなりません。

- 生活費の援助

- 生命保険の保険金

日常的な生活費の援助(扶養の範囲内のお小遣いなど)は、そもそも特別受益に該当しないとされています。

生命保険の死亡保険金や死亡退職金なども、原則として特別受益の対象外です。

ただし、特別受益にあたらない生前贈与等であっても、ほかの相続人との不公平性が著しい場合は、例外的に特別受益とみなされるケースもあります。

関連記事:相続財産の範囲に生前贈与は含まれる?特別受益に当たらない場合やみなし相続財産も解説

解決事例:相手方は生前母親から定期的に金銭を受け取っており、相手方の取得財産を減額できた事案

関連記事:生前贈与で遺留分はどうなる?請求の流れと注意点を弁護士が解説

お役立ちガイド

相続における不公平や相続関係者のトラブルでお悩みの方は、

ぜひ弁護士法人アクロピースにご相談ください。

まずは初回60分の無料相談をご利用ください。

特別受益と遺留分についてのよくある質問

特別受益と遺留分に関するよくある質問にお答えしていきます。

生命保険金も特別受益になりますか?

生命保険金は原則として特別受益に含まれません。

ただし、あまりにも保険金の額が大きく、他の相続人と不公平感が出る場合には、特別受益に含まれるケースもあります。

特別受益における「10年ルール」の起算点はいつから数えるのですか?

遺留分侵害額請求においては、相続開始前にされた贈与のすべてが対象になるわけではありません。

原則として、相続開始日からさかのぼって10年以内にされた贈与が、遺留分の算定上「基礎財産」に加算されます(民法1044条)。

この10年という期間の起算点は、相続の開始時、すなわち被相続人が亡くなった日です。

たとえば、2025年1月1日に相続が開始された場合は、2015年1月2日以降にされた贈与が原則として対象になります。

この「10年ルール」は、贈与からあまりに時間が経過している場合には証拠が乏しくなるなどの実務上の困難や、相続関係の不安定化を避けるために導入されたものです。

ただし例外として、被相続人と受贈者の双方が、贈与によって遺留分を侵害することを知っていたと認められる場合は、10年より前の贈与も基礎財産に算入されることがあります。

贈与の性質や時期、当事者の認識は個別事情によって異なるため、どの贈与が対象となるかを判断するには、弁護士による具体的な分析が必要となる場面も少なくありません。

関連記事:特別受益は証拠がないと認められない?証拠の探し方と立証の流れを弁護士が解説

相続人の子や配偶者への贈与は特別受益として認められないの?

特別受益が成立するためには、贈与を受けた人が相続人であることが必要です。

たとえ家族であっても、「法定相続人に該当しない」人に対する贈与は、原則として特別受益には該当しません(民法903条)。

たとえば以下のようなケースは注意が必要です:

- 子どもの配偶者(義理の息子・娘など)への住宅資金援助

- 孫(代襲相続人でない場合)への教育費贈与や名義預金

贈与を受けた者が相続人でなければ、特別受益とは扱われないのが原則です。したがって、原則として上記のようなケースも特別受益となりません。

ただし、贈与の内容や時期、金額などによっては、実質的には相続人への贈与であるとして特別受益と判断されることがあります。

また、特別受益と認められなくても、遺留分の算定上考慮される可能性があります(次項で詳しく説明します)。

特別受益にあたるかどうかは、専門的な判断が必要になりますから、特別受益にあたるかどうか迷ったら弁護士にご相談することをおすすめします。

相続人以外への特別受益も、遺留分の計算に含まれますか?

相続人以外への贈与は、法律上、原則「特別受益」とはされませんが、遺留分の算定においては重要な意味を持ちます。

たとえば、被相続人が内縁の配偶者や友人、法人などに対して多額の財産を生前贈与していたような場合、それにより相続人の遺留分が著しく侵害されることがあります。

このような場合には、当該贈与が「基礎財産」に加算され、遺留分の侵害額を算定する際に考慮されることになります(民法1044条)。

基礎財産に加算されるのは、以下のいずれかの条件を満たす贈与です:

- 相続開始から10年以内にされた贈与

- または、贈与者(被相続人)と受贈者が、遺留分権利者に損害を与えることを知って行った贈与

このように、形式的に「相続人でないから特別受益に当たらない」としても、遺留分の保護という観点からは請求の根拠となりうる点に注意が必要です。制度の趣旨としては、相続人以外への贈与であっても、相続人の最低限の取り分である遺留分が不当に奪われてはならないという、相続人の生活保障と公平の原則に基づくものとされています。

関連記事:遺留分は必ずもらえるのかを弁護士が解説

特別受益と遺留分についてどこに相談したらいいですか?

特別受益や遺留分については、特別受益に該当するかの判断も難しいので、法律の専門家である弁護士に相談するのが良いでしょう。

また、遺留分侵害額請求は、遺留分を侵害することを知った時から1年以内に行う必要がありますので、すぐに弁護士に相談するのが良いでしょう。

- 兄弟が特別受益を認めてくれない

- 遺留分侵害額請求を行いたい

- 兄弟に遺留分侵害額請求されたが、対応の仕方がわからない

このような特別受益・遺留分に関するお困りごとは、弁護士法人アクロピースにぜひご相談ください。

数々の相続トラブルを解決してきた弁護士が、特別受益を含む相続手続きから遺留分侵害額請求の対応まで、相続トラブルをフルサポートいたします。

相手方との交渉や調停・訴訟の対応まで幅広く対応いたしますので、相続問題にお悩みの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

関連記事:相続手続きを弁護士に任せるメリット・デメリットは?弁護士の選び方も解説

関連記事:特別受益の主張は弁護士に相談すべき?依頼するメリットや費用を解説【弁護士監修】

まとめ:特別受益が遺留分侵害額請求の対象となるかを見極めることが重要

遺留分と特別受益の関係は非常に複雑です。

まずは、2つの違いを正しく知り、特別受益が遺留分侵害額請求の対象となるかを見極めることが大切です。

- 遺留分は、一定の相続人(配偶者・子ども・父母)に保証された、最低限の取り分

- 特別受益は、被相続人からの生前贈与や遺贈によって特定の相続人だけが受けた利益

- 特別受益は「持ち戻し」が必要

- 被相続人は持ち戻し免除の意思表示ができるが、持ち戻し免除の意思表示があった場合でも、遺留分侵害額は請求できる

- 特別受益にあたらない生前贈与等もある

遺留分侵害額の請求権には時効があるため、請求したい場合はできる限り早めに手続きされることをおすすめします。

遺留分や特別受益に関するお困りごとは、ぜひ弁護士法人アクロピースにご相談ください。

相続問題の相談はアクロピース

初回60分相談無料

丁寧にお話をお伺いします。

まずはお気軽にご連絡ください

【無料相談受付中】24時間365日対応