【無料相談受付中】24時間365日対応

遺留分請求に強い弁護士とは?選び方や費用相場、安く依頼することは可能かなどを現役弁護士が解説

「遺留分の請求は弁護士に相談すべき?」「どんな弁護士に依頼すればいいんだろう」と悩んでいませんか。

遺留分侵害額請求は、感情的な対立や法的な判断も絡むため、自分だけで進めるのは不安が大きいと感じるでしょう。

遺留分侵害請求の手続きは自力でも可能ですが、交渉が難航していたり、相続財産が複雑だったりする場合は、早めに弁護士に相談するのが安心です。

特に、相続分野で実績豊富な弁護士なら、交渉から調停・訴訟までスムーズに対応できます。

本記事では、遺留分請求に強い弁護士の選び方や費用相場、相談の目安について詳しく解説します。

相続問題の相談はアクロピース

初回60分相談無料

丁寧にお話をお伺いします。

まずはお気軽にご連絡ください

【無料相談受付中】24時間365日対応

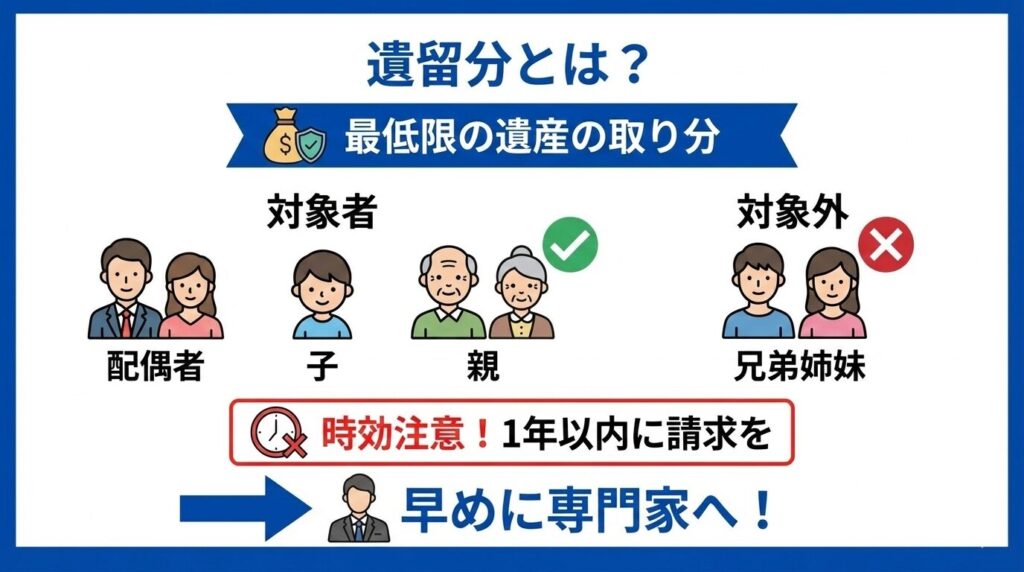

遺留分とは

遺留分とは、遺言書の内容に関わらず、配偶者や子など一部の法定相続人に保障された、最低限の遺産の取り分のことです。

故人の「遺言の自由」と、遺された家族の生活保障とのバランスを取るための制度で、故人の兄弟姉妹にはこの権利はありません。

最も重要なのは、遺留分は自動的にもらえるものではなく、権利を侵害されていると知った時から1年以内に、請求の意思表示をしなければ時効で消滅してしまう点です。不公平な遺言に気づいたら、一日も早く専門家へ相談することが不可欠です。

まずは遺留分について詳しく知りたいという方は、下記記事をご覧ください。

遺留分の請求を弁護士依頼すべき3つのケース【自分でやるべき?】

遺留分侵害額請求は必ずしも弁護士に依頼しなければならないわけではありません。ただ、一定の条件に当てはまる場合は専門家の関与が解決を早めることがあります。

以下に紹介する3つのケースに該当する方は、早めの弁護士相談を検討してみてください。

また、遺留分侵害額請求を自分で手続きする方法は下記の記事でも解説しています。弁護士相談すべきか自分で進めるか悩んでいる方は、あわせてお読みください。

遺留分侵害額請求は自分でできる?手続きの流れややり方をわかりやすく紹介

遺留分の交渉が難航している

相手が話し合いに応じない、または一方的に拒絶しているような場合は、弁護士に依頼すべきタイミングです。

交渉が平行線のままでは、遺留分を確保するどころか、時間だけが過ぎて時効を迎えるリスクもあります。

たとえば、内容証明を送ったにも関わらず相手から返答がない、電話やメールでの連絡が遮断されているといったケースでは、法的な立場での交渉が有効です。

問題を長引かせず、正当な権利を実現するためには、弁護士による代理交渉という一手が不可欠です。

まずは無料相談などを活用し、自分の状況を専門家に伝えるところから始めましょう。

遺産の内容が複雑で専門知識が必要

相続財産に不動産、未公開株、多額の生前贈与などが含まれている場合は、弁護士の専門的支援が欠かせません。これらは評価方法が難解で、遺留分の正確な計算に高度な法的判断が必要です。

たとえば、下記のような法的争点が絡むケースでは、誤った主張が後々の交渉・訴訟に不利となります。

- 生前贈与が遺留分に含まれるか

- 住宅ローン残債付きの不動産の評価方法

財産構成に複雑さを感じたら、必ず弁護士に事前相談を行い、あなたに最適な請求方法を確認しておきましょう。

感情的な対立を避けたい

相続トラブルは家族間での感情的な対立に発展しやすく、直接交渉は精神的負担が大きくなりがちです。特に「もう顔を合わせたくない」「話すと感情的になる」といった状況では、自分での対応はリスクが高くなります。

実際に、親族間の対立が激化したことで、話し合いが不成立となり調停や訴訟に至るケースは少なくありません。交渉窓口を弁護士に任せることで、あなたの負担を減らし、冷静かつ法的に有利な交渉を進められます。

感情面で不安を感じる方は、迷わず弁護士への代理依頼を検討してください。

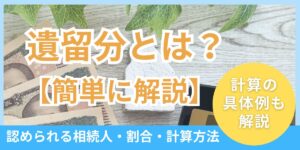

遺留分の請求に強い弁護士の選び方

遺留分侵害額請求を成功に導くには、適切な弁護士選びが重要です。知識だけでなく、経験・料金体系・対応力なども総合的に判断する必要があります。

具体的には下記4つのポイントが大切です。

本章を参考に、後悔しない弁護士選びを進めましょう。

相続分野の実績が豊富な弁護士を選ぶ

遺留分の請求手続きでは、相続に関する法律知識と現場経験が求められます。

相続には不動産評価や生前贈与、特別受益など専門的判断を伴う事案が多く、経験が浅い弁護士では対応に差が出やすいためです。

たとえば「過去に100件以上の遺留分請求を扱った実績あり」など、相続分野に特化している事務所であれば、複雑な事例にも的確に対応できます。

弁護士のプロフィールや解決事例、相続分野の取扱割合などを事前にチェックしておきましょう。

お役立ちガイド

相続における不公平や相続関係者のトラブルでお悩みの方は、

ぜひ弁護士法人アクロピースにご相談ください。

まずは初回60分の無料相談をご利用ください。

費用が明瞭な法律事務所を選ぶ

弁護士に依頼する際の不安要素のひとつが「費用の不透明さ」です。費用構造が分かりにくい事務所を選んでしまうと、後から予期せぬ追加料金が発生するリスクがあります。

実際に、着手金は安くても報酬金が高額だったり、事前に提示された見積もりと大きな差が出る事例も存在します。

選ぶ際には、ホームページで料金体系が公開されているか、無料相談時に明確な説明を受けられるかを必ず確認し、費用の全体像を把握しておきましょう。

弁護士との相性や対応スピードも重視する

どれだけ優秀な弁護士でも、コミュニケーションに不安があると、相談のしやすさや信頼関係に影響します。

弁護士との相性は、相談の満足度や解決までの安心感に直結する重要な要素です。

「返答が遅い」「説明が専門用語ばかりで分かりにくい」と感じるケースでは、信頼して相談を進められなくなる可能性もあります。

初回相談の際には「話しやすいか」「こちらの状況を丁寧に聞いてくれるか」「対応が迅速か」などを確認し、自分自身との相性を判断しましょう。

地域密着型の法律事務所も検討する

大手事務所だけでなく、地域に根ざした法律事務所にも注目すべき価値があります。

地域密着型の事務所は、地元の慣習や裁判所の実務にも詳しく、柔軟かつ親身な対応が期待できます。

例えば「市役所からの紹介」「地域紙に掲載されている」など、地域での評判が良い事務所は、依頼者との信頼関係を大切にしている傾向があります。

遠方の大手法律事務所に依頼する前に、まずは近隣の事務所に無料相談してみることで、身近で信頼できる選択肢が見つかるでしょう。

>相談実績7,000件の弁護士法人アクロピースに無料相談する

遺留分に強い弁護士に依頼する重要性

遺産相続、特に遺留分の請求において、「弁護士なら誰でも同じ」ということは決してありません。「遺留分に強い弁護士」が持つ専門性は、あなたの権利実現の精度と満足度を格段に高めます。

以下の3つが重要であるため「遺留分に強い弁護士」に依頼する必要があります。

複雑な財産評価を有利に進める専門性

遺留分の請求額は、相続財産の正確な評価額に基づいて決まります。預貯金なら明確ですが、不動産や非上場株式などは評価方法が一つではなく、その算定額には大きな幅が生まれます。

遺留分に精通した弁護士は、不動産鑑定士などの専門家とも連携し、あなたにとって最も有利かつ法的に正当な評価額(原則として実勢価格)を導き出し、主張するノウハウを持っています。

この評価額一つで、最終的に手にする金額が大きく変わることも珍しくありません。

戦略的な交渉・調停の遂行能力

遺留分の請求は、多くの場合、相手方との交渉から始まります。相手方は感情的になっていることが多く、単に権利を主張するだけでは、話がこじれるだけです。

経験豊富な弁護士は、法的な主張の組み立てはもちろん、相手方の性格や状況を読み解き、交渉を有利に進めるための戦略を立てます。

どこで譲歩し、どこで強く出るか。その駆け引きこそが、裁判に至らずに早期の和解を勝ち取る鍵となります。

「時効」を見据えた迅速な手続き

遺留分侵害額請求権には、相続開始と遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知った時から1年、または相続開始から10年、という時効が存在します。(出典:民法第千四十八条)

遺留分に強い弁護士は、この時効の重要性を熟知しており、相談を受け次第、権利保全のために内容証明郵便の送付準備に入るなど、迅速かつ的確な行動を起こしてくれます。

関連記事:遺留分侵害額請求の時効の記事を見る

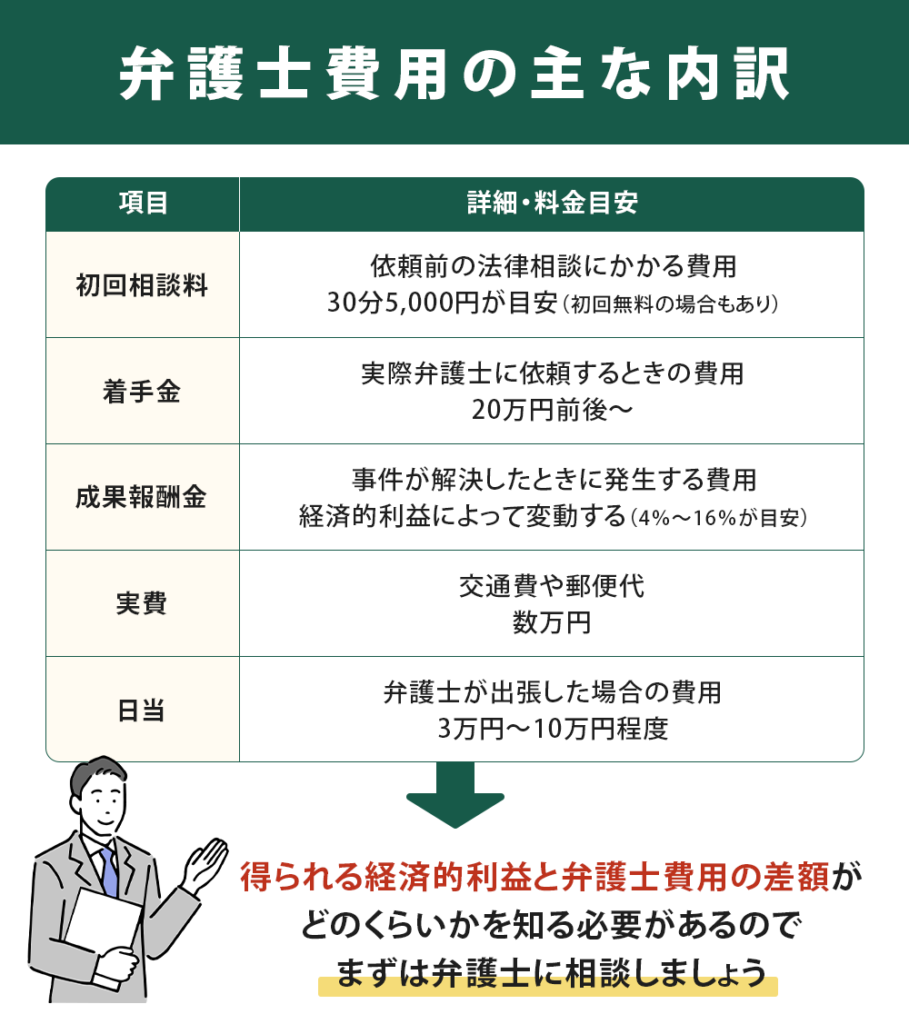

遺留分請求にかかる弁護士費用の内訳

遺留分侵害額請求にかかる弁護士費用の内訳としては、次のものが挙げられます。

遺留分侵害額請求にかかる弁護士費用についてはこちらの記事でさらに詳しく解説していますので、ぜひ詳細を知りたい方は参考にしてみてください。

お役立ちガイド

相続における不公平や相続関係者のトラブルでお悩みの方は、

ぜひ弁護士法人アクロピースにご相談ください。

まずは初回60分の無料相談をご利用ください。

【ケース別】遺留分の請求にかかる弁護士費用の相場

ここでは、先ほど説明した弁護士費用の内訳を前提に、次の2つのケースにおける弁護士費用を具体的に解説します。

なお、遺留分侵害額請求をする側も、される側も、弁護士費用は自己負担で相手方には請求できません。

遺留分侵害額請求するケース

遺留分侵害額請求する側については、1000万円の遺留分を請求して交渉、調停、訴訟を経たうえで800万円を取得したケースについて、弁護士費用の具体例を紹介します。

着手金:1000万円×5.5%+9万9000円=64万9000円

報酬金:800万円×11%+19万8000円=107万8000円

着手金については請求額を、報酬金については最終的に取得できた金額を基準に計算します。

着手金:33万円(着手金を固定とする場合の例)

追加着手金(調停):11万円

追加着手金(訴訟):11万円

報酬金(旧規定で計算):800万円×11%+19万8000円=107万8000円

遺留分侵害額請求をされたケース

遺留分侵害額請求をされた側については、3000万円の遺留分侵害額請求調停を申立てられて、2000万円で決着したケースについて、弁護士費用の具体例を紹介します。

着手金:3000万円×5.5%+9万9000円=174万9000円

報酬金:1000万円×11%+19万8000円=129万8000円

着手金の額は、請求された額を基準に計算します。

報酬金については、減額された額を経済的利益の額として計算します。

今回のケースでは、3000万円の請求について2000万円で決着しているので、減額された額は1000万円です。

着手金:55万円

報酬金:1000万円×17.6%=176万円

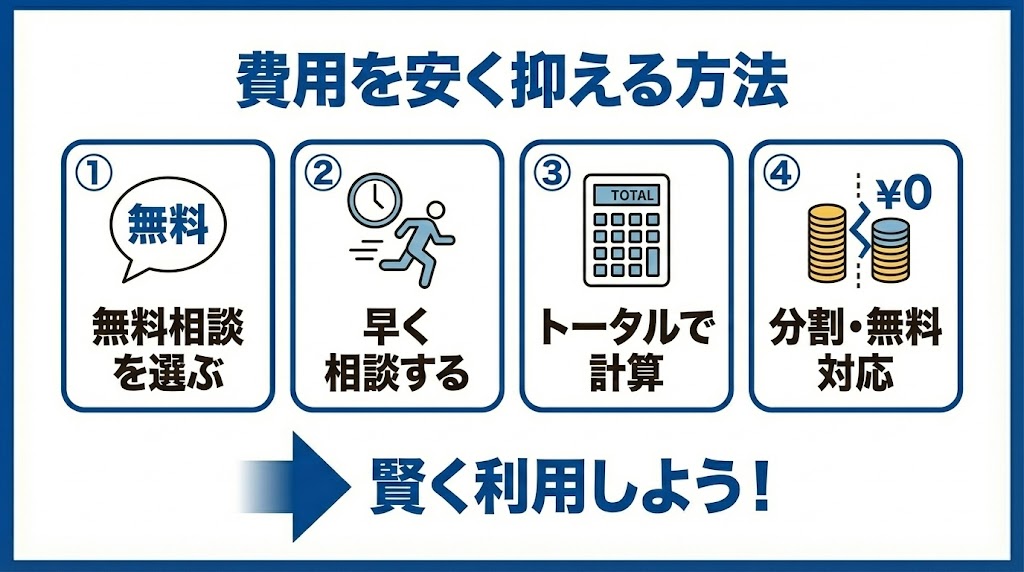

遺留分の請求にかかる弁護士費用をなるべく安く抑える方法

遺留分侵害額請求については請求額が高額となるケースも多く、請求金額が高額になるに伴い弁護士費用も高くなることが多いでしょう。

弁護士費用の不安がある場合、相談や依頼する事務所を選ぶ方法としては、次のものが挙げられます。

それぞれの対処法について詳しく解説します。

無料相談を実施している事務所を選ぶ

法律相談の申し込みをする際は、無料相談を実施している事務所を選ぶようにしてください。法律相談の相場は30分5500円と決して安い金額ではありません。

正式な依頼をするかもわからない状態で法律相談料を支払うのには抵抗のある方もいらっしゃるでしょう。

アクロピースでは60分無料の法律相談を実施しています。ぜひお気軽にご相談ください。

>相談実績7,000件の弁護士法人アクロピースに無料相談する

できる限り早く弁護士に相談する

遺留分侵害額請求について争いになったら、できる限り早く弁護士に相談するようにしてください。着手金の額は、手続きの段階によって設定されていることもあります。

その場合、手続きが調停や訴訟に移行してからでは、着手金が高額になる可能性もあるでしょう。遺留分侵害額請求について当事者間で交渉すると、感情のもつれから争いが深刻化することもあります。

早めに弁護士に相談すれば、争いが深刻化する前の交渉で問題を解決できる可能性も高くなるでしょう。

トータルの費用で計算する

トータルの費用で計算することが重要です。

たとえば、着手金が固定で安く設定されている場合でも、報酬金を合わせると旧規定で計算するよりも高くなることもあります。

追加着手金の有無や報酬の計算方法など、依頼する事務所によって計算方法が異なるので目先の金額だけで判断しないようにしてください。

トータルでの金額を計算するには、どのくらいの金額で解決するのかの見込みを相談したうえで、着手金と報酬金の計算式に当てはめてみると良いでしょう。

着手金の分割払いや着手金無料に対応した事務所を選ぶ

初期費用に不安があるときは着手金の分割払いや着手金無料に対応してくれる事務所を選ぶと良いでしょう。

アクロピースでは、遺留分侵害額請求をする方の着手金を無料で対応しています。初期費用なしで対応できますので、ぜひご利用ください。

参照:弁護士費用|アクロピース

弁護士に相談がある遺留分に関するよくあるトラブル

遺留分をめぐるトラブルは、突き詰めると以下の3つのいずれか、あるいはその複合的な問題に行く場合が多くあります。

「権利」そのものをめぐるトラブル

これは、遺留分を請求する「資格」や「権利の存在」そのものが争点となる、最も基本的なレベルのトラブルです。

典型的な状況

| 話し合いの拒否 | 「遺言書が全てだ」「故人の意思に背くのか」と、相手方が感情的に権利の存在自体を認めず、交渉の入り口で門前払いされる。 |

|---|---|

| 時効の問題 | 遺留分を請求できる権利は、原則として「知った時から1年」で時効により消滅します。この期限が迫っていたり、過ぎてしまったりしていることで、権利を行使できるかどうかが争点となる。 |

この場合、「法的な土俵に乗れるか否か」という点にあります。弁護士は、内容証明郵便によって法的な権利行使の意思を明確に示して時効を中断させ、感情論で権利を否定する相手方を、法に基づいた交渉のテーブルに着かせる役割を担います。

「金額」の算定をめぐるトラブル

権利の存在自体はお互いに認めても、次に「具体的にいくら支払うべきか」という金額の算定で激しく対立するケースです。これは、遺留分トラブルで最も争いが激化しやすい部分です。

典型的な状況

| 遺産の評価額 | 遺産の大部分を占める不動産について、相手方が実勢価格より低い固定資産税評価額などを基準に、不当に低い遺産総額を主張する。 |

|---|---|

| 特別受益の範囲 | 相手方が生前に受けた住宅資金の援助などを「ただのプレゼントだ」と主張し、遺留分算定の基礎となる財産(みなし相続財産)に含めることを拒否する。 |

「弁護士は、法律と判例に基づき、不動産は「時価」で評価すべきこと、生前贈与は「特別受益」として加算すべきことを、客観的な証拠を揃えて主張します。専門的な知識と交渉力が、最終的に手にする金額を大きく左右します。

「支払い」の方法をめぐるトラブル

権利も金額も合意に至ったものの、「どうやって支払うのか」という具体的な実行段階で問題が発生するケースです。

典型的な状況

| 資力不足 | 相手方の手元に現金がなく、「遺産はこの家だけだから払えない」と開き直られてしまう。 |

|---|---|

| 現物分割の固執 | 「売りたくない」という相手方の事情により、金銭での支払いを事実上拒否され、問題が膠着状態に陥る。 |

絵に描いた餅で終わらせないために、弁護士は、分割払いや不動産による代物弁済、あるいは金融機関からの借り入れなど、相手方の状況に応じた現実的な解決策を提示し、合意形成を図ります。

ときには抵当権の設定などで支払いを担保し、確実に権利が実現される道筋をつけます。

遺留分請求を弁護士に依頼すべきタイミングはいつ?

弁護士に依頼すべき最高のタイミングは「遺留分が侵害されているかもしれない」と知った、まさにその時です。

理由は極めて明確です。

理由1:あまりにも短い「1年」という時効

遺留分の権利は知った時から1年で消滅します。財産調査や交渉方針の検討には、相応の時間が必要です。「もう少し考えてから…」という躊躇が、取り返しのつかない結果を招く最大の原因です。

理由2:証拠を守るため

時間が経過すればするほど、相手方が財産を費消したり、隠匿したりするリスクが高まります。早期に弁護士が介入し、内容証明郵便を送付することで相手方に心理的なプレッシャーをかけ、財産の保全を促す効果が期待できます。

理由3:精神的な平穏を一日でも早く取り戻すため

一人で抱え込む時間は、あなたの心をすり減らすだけです。専門家に相談し、今後の見通しや戦略が立つだけで、先の見えない不安は大きく和らぎます。

遺留分の請求において、相談が「早すぎる」ということは決してありません。むしろ、遅すぎることで全てを失うリスクがあるのです。

どうか勇気を出して、専門家へ相談してみましょう!

遺留分侵害額請求の弁護士費用についてよくある質問

ここでは、遺留分侵害額請求の弁護士費用についてよくある質問に回答します。

遺留分侵害額請求の弁護士費用についてより詳しく知りたい方は、ぜひ参考にしてください。

弁護士費用を相手方に請求できますか?

遺留分侵害額請求の弁護士費用については、請求する側もされる側も自己負担となっています。

そのため、弁護士費用を相手方に請求することはできません。

遺留分侵害額請求は自分でもできますか?

遺留分侵害額請求の手続きを進めるに際し、必ず弁護士に依頼しなければならないという決まりはありません。

しかし、遺留分侵害額請求の手続きを的確に進めるには専門的知識が必要なので、自分で進めるのはハードルが高いと言えるでしょう。

弁護士に手続きを依頼すると、交渉から訴訟に至るまで一連の手続きを全て任せられます。

専門的知識に基づく的確な主張・立証ができるので、請求を実現できる可能性も高まります。

遺留分侵害額請求は、自分で進めることもできますが、納得できる結果とするためには弁護士に依頼することをおすすめします。

遺留分侵害額請求は自分でできるのか詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。

遺留分侵害額請求をされた側でも弁護士費用はかかりますか?

遺留分侵害額請求をされた側についても、弁護士費用はかかります。

着手金や報酬金を計算する際の経済的利益の額は、着手金については相手方の請求額、報酬金については減額された額が基準となります。

まとめ

今回は、次の内容について解説しました。

- 初期費用に不安があるときは、着手金の分割払いや着手金無料に対応してくれる弁護士事務所を選ぶと良い

- 弁護士費用の内訳としては法律相談料、着手金、報酬金などがある

- できる限り早く弁護士に相談することで、争いが深刻化する前の交渉で問題を解決できる可能性も高くなる

- 費用に不安のある方は相談無料、着手金の分割払いや着手金無料に対応した事務所を選ぶ

遺留分侵害額請求を検討している方は、弁護士への相談がおすすめです。

早めに相談することで、弁護士費用を想定より安く抑えられる可能性もあります。

相続問題の相談はアクロピース

初回60分相談無料

丁寧にお話をお伺いします。

まずはお気軽にご連絡ください

【無料相談受付中】24時間365日対応