【無料相談受付中】24時間365日対応

生前贈与で遺留分はどうなる?請求の流れと注意点を弁護士が解説

「兄弟への生前贈与で自分の取り分が減ってしまうのでは?」

「生前贈与は自分がもらえる遺留分にどう影響するの?」

相続を前に、このような不安を感じている方もいるのではないでしょうか。

生前贈与は、条件によっては遺留分に算入され、侵害された分を金銭で請求できることが法律で認められています。

「他者への生前贈与で自分の取り分が減るのでは……」とお悩みの方は、ぜひ最後までご覧ください。

弁護士法人アクロピースは累計約7,000件以上の相談実績に基づき、遺留分侵害額請求・遺産分割協議について、まずは無料相談から受け付けております。

相続問題の相談はアクロピース

初回60分相談無料

丁寧にお話をお伺いします。

まずはお気軽にご連絡ください

【無料相談受付中】24時間365日対応

【基礎知識】そもそも遺留分とは?生前贈与との関係も解説

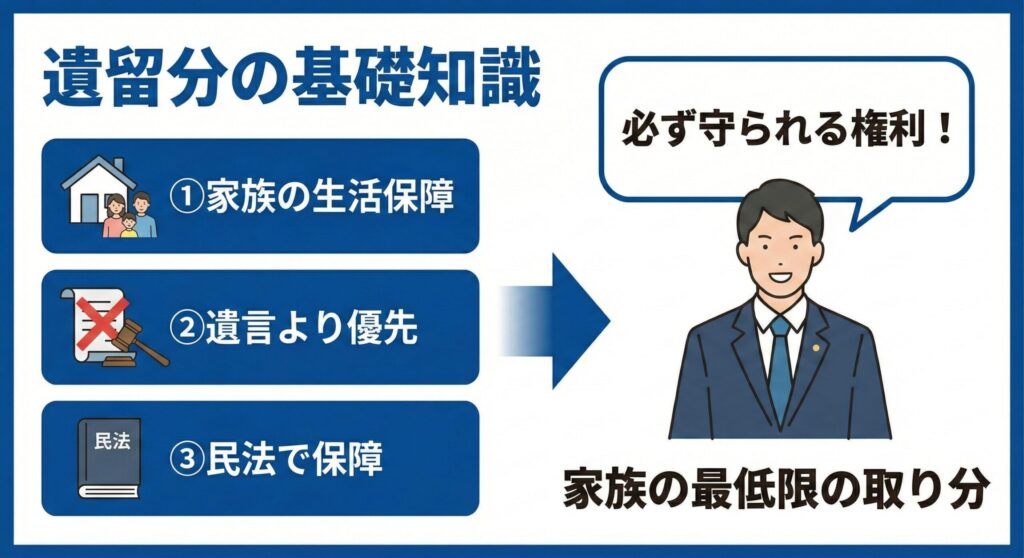

遺留分は、被相続人の財産処分の自由と、家族の生活保障や公平性のバランスを取るために民法によって定められています。

生前贈与が遺留分に影響するのも、この制度の考え方に基づくためです。

遺留分の基本的な仕組み(民法1042条~)

遺留分とは、被相続人が遺言や生前贈与によって自由に財産を処分できる権利と、残された家族が最低限の生活保障を受ける権利とのバランスを取るために設けられた制度です。

「遺言の自由よりも優先される家族の取り分」であり、相続人にとって強力に保障された権利といえます。

たとえば「長男に全財産を譲る」といった遺言が残されていても、他の相続人の遺留分を侵害することは許されません。

民法1042条では、遺留分の範囲や割合が明確に規定されており、配偶者や子、直系尊属といった相続人の立場ごとに最低限の取り分が守られる仕組みになっています。

遺留分を持つ人と割合(配偶者・子・直系尊属)

遺留分を請求できるのは、法定相続人のうち配偶者・子・直系尊属(父母や祖父母)に限られます。兄弟姉妹に遺留分は認められていません。

また、被相続人の子や孫がすでに亡くなっている場合には、代襲相続人が遺留分を承継します。

遺留分の割合は相続人の組み合わせによって変動しますが、原則は相続財産の1/2、直系尊属のみが相続人の場合は1/3です。

相続人ごとの遺留分の割合を以下にまとめました。

| 相続人の組み合わせ | 全体の遺留分(総体) | 各人の遺留分 |

|---|---|---|

| 配偶者+子 | 1/2 | 配偶者1/4子全体で1/4(人数按分) |

| 配偶者+直系尊属 | 1/2 | 配偶者1/3直系尊属全体で1/6(人数按分) |

| 配偶者のみ | 1/2 | 1/2 |

| 子のみ | 1/2 | 全体1/2を人数按分 |

| 直系尊属のみ | 1/3 | 全体1/3を人数按分 |

※兄弟姉妹は遺留分なし

関連記事:遺留分とは何かをわかりやすく解説!法定相続分との違いや計算方法・具体例も紹介

関連記事:遺留分は代襲相続でももらえる?孫と甥姪の違いや計算方法を解説【弁護士監修】

遺留分の計算対象となる「特別受益」とは?

「特別受益」とは、相続人のなかで特定の人が被相続人から遺贈や生前贈与などで特別に受け取った利益を指します。

- 結婚式の費用

- 住宅購入の援助

- 事業を始めるための資金 など

これらは通常の生活費とは異なり、その人だけが大きな利益を受けているため「特別」と位置づけられます。

また、遺贈は遺言によって遺産を譲ること、生前贈与は被相続人が生前に贈与することをいいます。

つまり「遺贈・生前贈与などのうち、結婚式の費用や住宅資金など相続人に特別の利益を与えるもの」が特別受益にあたるのです。

弁護士 佐々木一夫

弁護士 佐々木一夫すべての生前贈与が特別受益になるわけではなく、「相続人の生活基盤を支えるような贈与」に限って特別受益とされています。

関連記事:【弁護士監修】生前贈与は特別受益になる?認められるケースや持ち戻しの計算方法を解説

生前贈与が遺留分に影響するケース・しないケースとは

生前贈与が遺留分に含まれるかどうかは、贈与の相手・時期・目的によって判断されます。

| 贈与の相手 | 贈与の時期 | 贈与の性質 | 遺留分に含まれるか |

|---|---|---|---|

| 相続人 | 相続開始前10年以内 | 特別受益にあたる贈与 | 含まれる |

| 相続人以外 | 相続開始前1年以内 | 通常の贈与 | 含まれる |

| 相続人 | 相続開始前10年以上前 | 特別受益にあたる贈与 | 原則含まれない(遺留分権利者を害する目的なら含まれる) |

| 誰に対してでも | 制限なし | 日常的な扶養(学費・生活費など) | 含まれない |

ここでは、影響するケースと影響しないケースを整理し、どのような条件で請求できるのかを見ていきましょう。

生前贈与が遺留分に影響するケース

生前贈与であっても、条件によっては遺留分侵害額請求の対象になります。代表的なケースは次の3つです。

- 相続開始前10年以内に相続人へ行われた贈与

- 相続開始前1年以内に相続人以外へ行われた贈与

- 遺留分侵害を知りながら行われた贈与

まず、相続開始前10年以内に行われた相続人への贈与のうち、婚姻や生活基盤を築くためのものは「特別受益」とされ、遺留分計算に加算されます。

この10年という期間は、相続の公平性と予測可能性を保つために設けられています。

また、相続人以外への贈与は、相続開始前1年以内に行われたものが遺留分侵害額請求の対象です。これは、亡くなる直前の財産流出を防ぎ、相続人の取り分を守ることを目的としています。

また、贈与者と受贈者の双方が、遺留分を侵害することを知っていた場合は、上記の10年・1年の期間制限は適用されません。

たとえば「ほかの相続人に遺産を残さないように、今のうちに全財産をあげよう」といった意図が明らかな贈与は、経過年数にかかわらず遺留分侵害額請求の対象となる可能性があります。

生前贈与が遺留分に影響しないケース

すべての生前贈与が遺留分に影響するわけではありません。代表的には次のようなケースが遺留分侵害額請求の対象外となります。

- 相続人に対する相続開始から10年前の日より前の贈与

- 相続人以外への1年以上前の日より前の贈与

- 日常的な扶養にあたる贈与

相続人への贈与であっても、相続開始から10年前の日より前に行われたものは原則として遺留分算定に含まれません。

長期間が経過した贈与は、すでに生活の中で消費されていることが多く、相続財産に加算して再び精算する合理性が乏しいためです。

また、相続人以外への1年前の日より前に行われた贈与も遺留分に影響しません。なお、以上の2点は遺留分権利者を害する意図がないことが前提です。

また、学費や生活費など、通常の扶養義務として妥当な範囲で行われた支援は、特別受益に該当せず遺留分に影響しません。親が子に仕送りをする、学費を負担する、といった一般的なサポートは「公平性を著しく損なわないもの」と扱われます。

ただし、どこまでが「日常的な扶養」にあたるかは一律には判断できません。家庭の経済状況や金額の大きさ、他の相続人とのバランスなどを総合的に考慮して決められます。

【チェックリスト】自分のケースが対象か確認する方法

ご自身のケースが遺留分侵害額請求の対象になるか、以下のチェックリストで確認してみてください。

- 贈与は相続人に対して10年以内、または相続人以外に対して1年以内に行われましたか?

- 贈与の内容は、学費や生活費などの日常的な扶養以外のものですか?

- 遺言書や贈与契約書に持ち戻し免除の記載がありますか?

- ご自身の遺留分を仮計算したとき、実際の取り分を上回っていますか?

- 生前贈与を裏付ける通帳・契約書・申告書などの証拠を確保できますか?

当てはまる項目が多い場合には、証拠の整理や専門家への相談など、遺留分侵害額請求に向けた準備を早めに進めることが大切です。

当てはまらない項目が多い場合でも、ケースによっては対象となる可能性があります。不安なら弁護士への相談がおすすめです。

生前贈与で侵害された遺留分の計算方法

遺留分侵害額計算のポイントは「どれを母数にするか」を正しく押さえることです。遺留分侵害額の計算は以下の手順で進めます。

遺留分を計算する最初の作業は、「基礎財産」を確定することです。これは、相続財産全体の評価額を整理し、そこに一定の生前贈与を加え、さらに債務を差し引いて求めます。

基礎財産=相続開始時の財産+算入すべき生前贈与額-相続債務

相続開始時に残っている預金や不動産などに加え、遺留分算定の対象となる贈与(10年以内の相続人への贈与や、1年以内の相続人以外への贈与など)を合算します。

そのうえで、被相続人に借金や未払い債務がある場合は、それを控除します。

基礎財産は、その後の遺留分額の算定に直結する重要な数値です。計算を誤ると請求額全体がずれてしまうため、財産目録や通帳、不動産の評価額などをもとに正確に把握するようにしましょう。

基礎財産が確定したら、次は「遺留分額」を計算します。これは、基礎財産に相続人一人ひとりの遺留分率を掛け合わせて求める方法です。

遺留分額=基礎財産×相続人の遺留分率

遺留分率は、相続人の組み合わせによって変わります。

たとえば、配偶者と子が相続人であれば、全体の遺留分は財産の1/2(配偶者が1/4、子が1/4)です。直系尊属だけが相続人の場合は、全体の遺留分が1/3に下がります。

この計算によって、相続人一人ひとりに最低限保障される金額が明確になり、「法律で守られた自分の取り分」として、侵害があったときに請求できる基準になります。

最後のステップは、ご自身が実際に受け取った財産と、計算で導き出した遺留分額を比べることです。

遺留分侵害額=遺留分額−実際の取得額

もし取得額が遺留分額より少なければ、その不足分が「遺留分侵害額」となり、金銭で請求できます。

反対に、取得額が遺留分額と同じか上回っている場合は、遺留分の侵害は発生していません。

この比較によって、初めて「請求すべき金額」が明確になります。

基礎財産や贈与の範囲をどう見るかで結果が変わることもあるため、最終的には専門家の判断を仰ぐことが大切です。

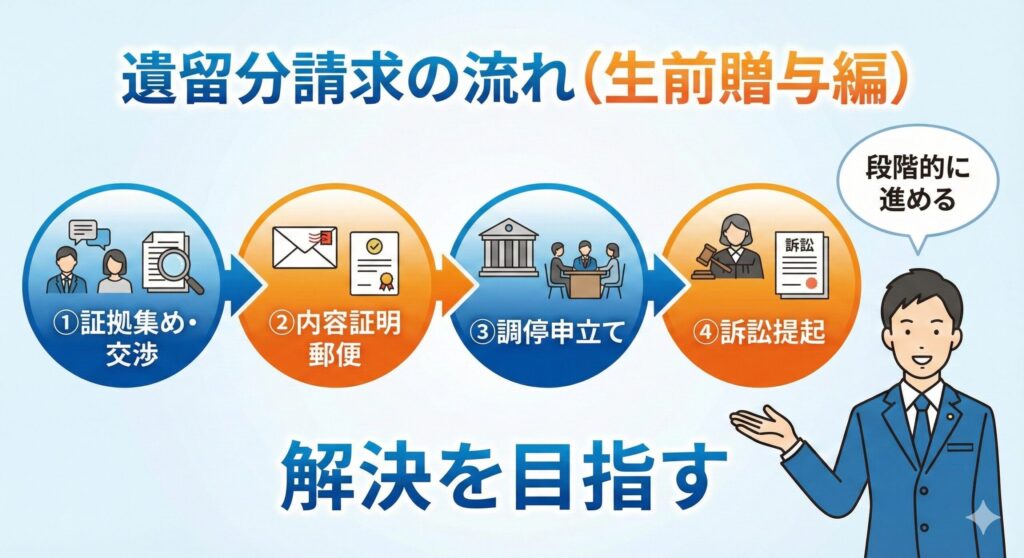

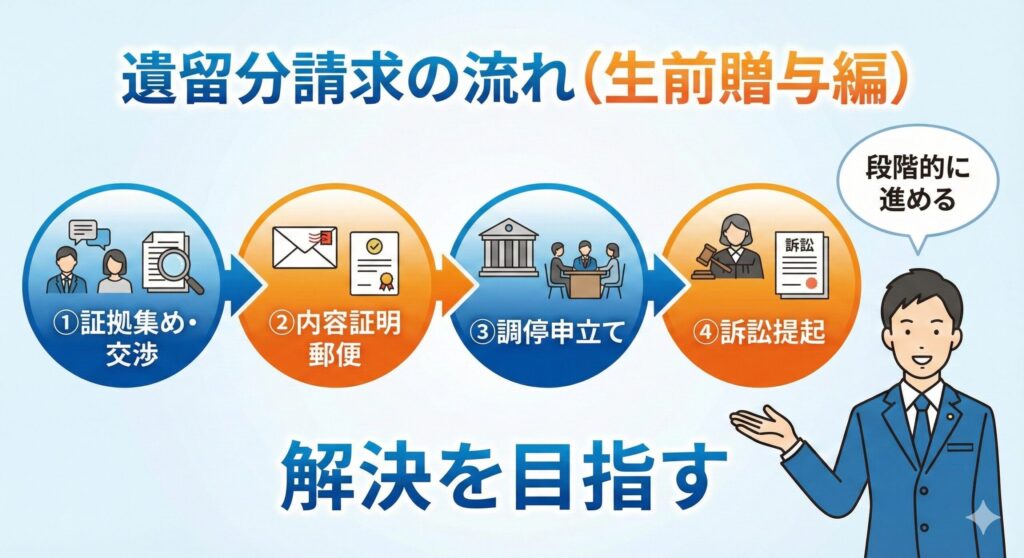

生前贈与で侵害された遺留分を請求する流れ4ステップ

遺留分侵害額請求は、いきなり裁判になるわけではありません。多くの場合、まずは話し合いからスタートし、段階的なステップを踏んで解決を目指します。

遺留分侵害額請求の流れは以下の通りです。

段階的に進めることで、不要な争いを避け、解決の糸口を探ることができるでしょう。

ステップ1:生前贈与の証拠を集めた上で相手と話し合う

遺留分侵害額請求の出発点は、相続人同士の冷静な話し合いです。まずは生前贈与があったことを裏づける証拠を集めましょう。

具体的には、以下のような書類が代表的な証拠です。

- 通帳の振込履歴

- 贈与契約書

- 贈与税の申告書 など

これらを整理して提示することで、相手に対して客観的な根拠を示すことができます。

話し合いの場では「自分の取り分が減った」という感情的な主張よりも、事実に基づいた計算結果をもとに説明することが大切です。

家族間の相続トラブルは感情が先立ちやすいため、冷静さを保ちながら対話する姿勢が、後の調停や訴訟を避けるための第一歩になります。

ステップ2:内容証明郵便で遺留分侵害額を請求する

話し合いがまとまらない場合は、次の段階として「内容証明郵便」を利用します。

これは郵便局が「誰が、いつ、どのような内容を送ったのか」を公的に証明してくれる制度です。(参照:日本郵便株式会社|内容証明)

相手に対して正式な請求を行ったという証拠を残せるため、遺留分侵害額請求が時効により消滅することを防げます(民法第1048条)。

内容証明の文面には、下記の項目を具体的に書きましょう。

- 請求金額

- 計算の根拠

- 支払期限

単に「支払ってください」とだけ書くのでは不十分で、どの贈与が対象で、いくら不足しているのかを明確に伝える必要があります。

不安があれば、弁護士に文案を確認してもらうと良いでしょう。

ステップ3:家庭裁判所での調停の申し立てをする

内容証明郵便を送っても相手が応じない、または話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に「調停」を申し立てます。

遺留分侵害額請求は、原則として訴訟の前に調停を行うことが法律で定められており(調停前置主義)、いきなり裁判を起こすことはできません。

調停では、裁判官と調停委員が間に入り、双方の主張を整理しながら合意点を探ります。

当事者同士が直接向き合わず、調停委員を介して意見を伝え合えるため、感情的な対立を避けやすいのが特徴です。

調停前置主義については以下の記事でも解説しているので、あわせてチェックしてみてください。

ステップ4:調停が不成立なら地方裁判所へ訴訟を提起する

調停で合意に至らなかった場合は、地方裁判所での訴訟に進みます。訴訟では裁判官が証拠や主張を踏まえて判断を下すため、結論には法的拘束力があります。

相手が任意に応じない場合でも、判決を根拠に強制執行を行うことが可能です。

訴訟は調停に比べて手続きが複雑で、解決までに時間がかかる傾向があります。弁護士費用や裁判所費用といった負担も生じるため、精神的・経済的な負担は大きくなりがちです。

それでも、裁判所の判断を得ることで権利関係が明確化し、長引いていた紛争を法的に解決へ導くことができます。

話し合いや調停での解決が難しい場合には、訴訟を視野に入れることが現実的な選択肢となるでしょう。

生前贈与で侵害された遺留分を請求するときの注意点

遺留分侵害額請求は制度として認められていても、実際の手続きでは多くの落とし穴があります。

時効の管理や生前贈与の証拠の準備、請求方法の選択を誤ると、請求の権利を失ってしまう危険があるのです。

ここでは、とくに注意すべきポイントを整理し、スムーズに手続きを進めるための視点を解説します。

時効に注意

遺留分侵害額請求には、下記2つの期限があり、どちらか一方でも過ぎると請求できません。

- 相続開始および侵害を知ったときから1年

- 相続開始から10年

1年の期限は、遺言や不公平な贈与を知った時点から進みます。10年の期限は、被相続人が亡くなった日から自動的に進み、途中で止めたり延ばしたりすることはできません。

ここで役立つのが内容証明郵便です。内容証明郵便として送ることで、請求の意思表示をしたことを証拠化できます。

調停や訴訟で争うこととなった際には、この内容証明郵便を証拠として提出すれば、相手方が遺留分侵害額請求権を時効消滅させることを防げます。

関連記事:遺留分侵害額請求の時効の記事を見る

生前贈与を示す証拠があれば請求金額を増やすことができる

遺留分侵害額請求を行うとき、「生前贈与があったのこと」を示す客観的な証拠があると請求金額を増やすことができます。

代表的な証拠には、次のようなものがあります。

- 預金通帳の振込履歴:贈与の金額や時期を確認できる

- 贈与契約書や領収書:贈与の事実を直接示す文書

- 不動産登記簿:土地や建物の名義変更から贈与を証明できる

- 贈与税の申告書:税務上の申告内容が裏付けとなる

証拠が不十分なまま生前贈与を特別受益として計上して請求してしまうと、相手方が贈与の事実を否定した際に、特別受益が認められない可能性があります。そのため、早い段階から資料を集めて整理しておくことが大切です。

証拠をそろえておけば、請求の根拠が明確になり、話し合いや裁判でも有利に進められます。

遺留分侵害額請求は金銭でのみ可能

遺留分侵害額請求は、現物ではなく金銭で清算するのが原則です。相続人同士が不動産を共有してしまうなどのトラブルを避け、解決を簡潔にするためです。

よって、不動産や株式を直接取り戻すことはできず、評価額に応じた金銭を請求します。相手が不動産や株式を贈与されていた場合は、金銭で一度に遺留分を支払えるとは限りません。

相手が金銭で一括払いできない場合は、分割払い・支払猶予・担保設定などを条件に和解するケースもあります。

遺留分侵害額請求を行う際は、法律上のルールに加えて、現実的な支払い方法をどう調整するかも検討しておきましょう。

税務上の申告漏れに注意

遺留分侵害額請求で受け取った金銭は、相続財産の一部とみなされ、相続税の課税対象です。

相続税の申告期限は相続開始から10か月以内と定められており、この期限を過ぎると延滞税や無申告加算税といったペナルティが課されるおそれがあります。

遺留分を巡る協議や裁判が長引き、10か月以内に最終的な金額が確定しないことも珍しくありません。その場合でも、期限内に判明している範囲で暫定的に申告することが大切です。

後日、金額が確定したら「更正の請求」や「修正申告」で調整すれば問題ありません。

相続税の申告は複雑なため、弁護士だけでなく税理士のサポートを受けながら進めると安心です。

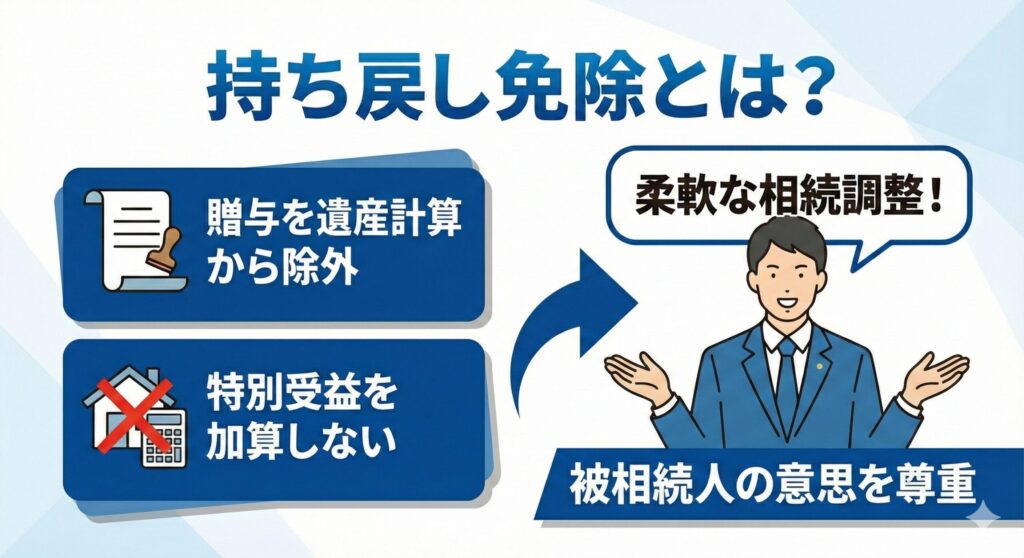

持ち戻し免除とは?遺留分に与える影響と注意点

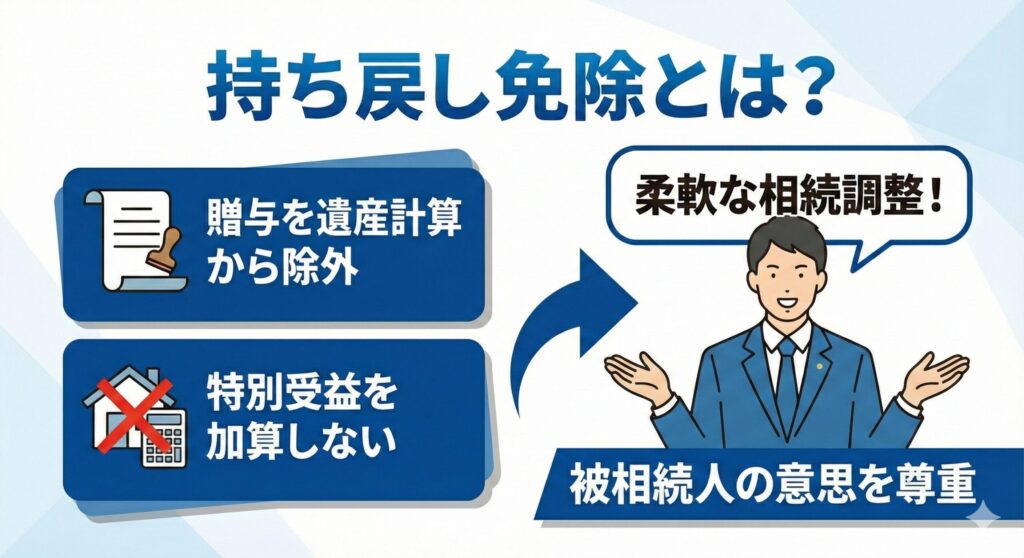

遺産分割の場面では、「持ち戻し免除」が出てくることがあります。

これは「生前贈与は遺産に加えなくてよい」という意思を示すことで相続人各人の相続分を計算するときの基礎財産から生前贈与を除外することを認めるもので、相続時にトラブルにつながることも少なくありません。

ここでは、持ち戻し免除と遺留分の関係を整理し、注意すべきポイントを解説しています。

持ち戻し免除が使われる場面と仕組み

「持ち戻し免除」は、被相続人が遺言や贈与契約書などで「この贈与は遺産に加算しなくてよい」と意思表示することで行います。

たとえば、親が生前に「長男に住宅資金を贈与したが、この分は遺産に含めなくてよい」と書き残していた場合、その贈与分は遺産分割の計算から外されます。

通常であれば、住宅資金などの生前贈与は特別受益として遺産に加算されますが、持ち戻し免除があればその必要がなくなるのです。

持ち戻し免除のメリットは、被相続人の意思を尊重しつつ柔軟に相続分を調整できる点です。

「長男に与えた住宅資金は遺産に含めない」「次男への留学費用も加算しない」といった形で、柔軟に相続分を調整できます。

持ち戻し免除と遺留分の関係は限定的

生前贈与について遺留分を請求する際、被相続人から持ち戻し免除の意思表示があったことを理由に、反論されるケースがあります。

しかし「持ち戻し免除」は、あくまで遺産分割における相続分の計算ルールであり、相続人の最低限の権利である遺留分を侵害してまで優先されるものではありません。

実際、最高裁判所は平成24年1月26日の判例で、持ち戻し免除の意思表示があっても、遺留分を侵害する範囲では、その贈与分を遺留分算定の基礎財産に含める旨の判断をしました。

したがって、「持ち戻し免除があるから」という相手方の主張を鵜呑みにせず、ご自身の遺留分が侵害されている場合には、請求できる余地があるため、早めに弁護士へ相談することが重要です。

持ち戻し免除の意思表示があっても、遺留分を侵害する部分については効力が及ばないとされています。法的には遺留分の保障が優先されることを理解しておきましょう。

生前贈与がからむ遺留分侵害額請求を弁護士に相談するメリット

遺留分侵害額請求は自分で進めることも可能ですが、法律知識や手続きが複雑で不安を感じる方も少なくありません。

弁護士に相談することで、専門的なサポートを得ながら安心して対応を進められるようになるでしょう。

時効・計算ミスを防げる

遺留分侵害額請求は、期限を過ぎれば一切の請求ができなくなる厳しいルールがあります。

しかし、実際には「侵害を知った時点がいつなのか」「どの贈与を基礎財産に含めるべきか」といった判断は、専門家でなければ迷う場面が多いものです。

少しの解釈違いで「時効が完成していた」「計算が誤っていた」となるケースも珍しくありません。

弁護士に相談すれば、相続開始時期や請求可能な贈与の範囲を整理し、正しい基礎財産と遺留分額を導き出してくれるでしょう。

さらに、証拠収集や資料の精査もサポートされるため、時効の見落としや計算の誤りを防ぎ、確実に権利を守れます。

弁護士に依頼するご自身だけで抱え込むより、安心感を得られるでしょう。

相続人間の感情的な交渉を代理できる

相続問題は金銭の話にとどまらず、兄弟間の不満や親への思いなど、長年の感情が絡むため、当事者同士では冷静に話し合うのが難しいことも多くあります。

感情的なやりとりが続けば、話が進まないどころか、家族関係がさらに悪化してしまうおそれもあるでしょう。

弁護士は利害関係のない第三者として、あなたの立場を代わりに主張してくれます。法的な根拠を示しながら交渉することで、感情論に流されず冷静な協議を進めるのが弁護士の役割です。

相手との直接対立を避けられるため、精神的な負担を大きく軽減でき、建設的な解決へと導くことが可能になるでしょう。

調停・訴訟をスムーズに進められる

調停や訴訟に進む場合、弁護士に依頼することで解決までの道のりが格段にスムーズになるのもメリットです。

遺留分侵害額請求が話し合いでまとまらない場合、家庭裁判所での調停や地方裁判所での訴訟に移行します。裁判所でのやりとりには、申立書や証拠資料の準備、期日に合わせた対応など、専門的かつ煩雑な手続きが必要です。

弁護士が代理人となれば、必要書類の作成や手続きの管理を一手に担ってくれるため、不備や見落としを防ぎ、余計な時間や費用の浪費を避けられます。

生前贈与をめぐる遺留分トラブルの解決例

生前贈与がからむ遺留分トラブルとして、たとえば下記のような状況があげられます。

- 父が亡くなり、遺産は 3,000万円

- 相続人は 長男と次男の2人

- 当初は法定相続分に従い、それぞれ 1,500万円ずつ相続

- ただし、父は生前に長男へ 事業資金として5,000万円を贈与 していた

この場合の遺留分の基礎財産は「遺産3,000万円+生前贈与5,000万円=8,000万円」、子ども2人なので全体の遺留分は1/2、次男の遺留分は「8,000万円×1/4=2,000万円」です。

しかし次男の実際の取得額は1,500万円であるため、差額の500万円を「遺留分侵害額」として金銭で請求できる可能性があります。

このようなケースでは、兄から「事業を継ぐための正当な援助だった」と反論され、話し合いが難航することも少なくありません。

弁護士を間に挟むことで証拠や法的根拠を整理し、正しく請求を行えば、遺留分侵害額が認められる可能性は高まるでしょう。

このような例を参考にしつつ、具体的な解決策は弁護士に相談することをおすすめします。

お役立ちガイド

相続における不公平や相続関係者のトラブルでお悩みの方は、

ぜひ弁護士法人アクロピースにご相談ください。

まずは初回60分の無料相談をご利用ください。

生前贈与と遺留分についてよくある質問

10年前の日より前の生前贈与は遺留分の対象になりますか?

遺留分の計算では、相続開始から10年前の日より前の贈与は原則として対象外です。

過去の贈与までさかのぼり続けると相続関係がいつまでも安定せず、法律上の「安定性」を優先するために期間制限が設けられています。

ただし例外として、被相続人と受贈者の双方が遺留分を侵害すると知りながら行った贈与は10年を超えていても対象になる可能性があります。これは、意図的に遺留分を奪うような「悪意ある贈与」を防ぐためのルールです。

どこまでが例外にあたるかは判断が難しく、贈与の経緯や証拠の有無によって結論が変わります。

10年以上前の贈与が関係するケースでは、専門家に相談して慎重に見極めることが重要です。

遺留分侵害額請求の時効はいつから数えるのですか?

遺留分侵害額請求には、消滅時効と除斥期間の二つの期限があり、それぞれ数え方が異なります。

| 遺留分侵害額請求の期限 | 数え方 |

|---|---|

| 消滅時効 | 相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年 |

| 除斥期間 | 相続開始から10年 |

遺留分侵害額請求の消滅時効は、相続の開始を知り、かつ、遺言の内容を確認したり、生前贈与の事実を把握したりしたときからカウントが始まります。短期間のため、気づいたらすぐに動くことが重要です。

また、被相続人が亡くなった日から10年が経過すると、遺留分の請求権そのものが消滅します。侵害を知っていたかどうかに関係なく適用されます。

いずれの期限も一度過ぎると原則請求はできません。特に1年の消滅時効は非常に短いため、内容証明郵便で早めに意思を示しておくことが安心につながります。

生前贈与の持ち戻し免除とは何ですか?

「持ち戻し免除」とは、被相続人が「この贈与は相続財産に加算しなくてよい」と意思表示する制度です。

遺言や贈与契約書に記載しておくことで、その贈与を受けた相続人が相続分の計算で有利になる可能性があります。

ただし、この効力はあくまで遺産分割における相続分の計算に限られるものです。遺留分を侵害している部分については効力が制限され、免除があっても遺留分の計算に含めなければならないとした判例もあります。

そのため、持ち戻し免除の記載があっても「遺留分を完全に排除できる」とは言えません。

実際の効力や影響はケースごとに異なるため、判断を誤らないためにも専門家に相談することが重要です。

まとめ|生前贈与が絡む遺留分問題は早めの行動が大切

遺留分は、遺言や生前贈与によっても奪えない、相続人に保障された強力な権利です。特定の相続人が過去に多額の贈与を受けていた場合、ご自身の遺留分が侵害されている可能性があります。

請求には「相続開始から10年」「相続開始および侵害を知ってから1年」という期限があるため、早めの確認と対応が欠かせません。

まずは生前贈与の有無や金額を把握し、チェックリストを使って現状を整理すると良いでしょう。感情的な対立を避け、確実に権利を守るためには、相続問題に強い弁護士の力を借りるのが賢明です。

少しでも不安を感じたら、早めに専門家へ相談することが解決への第一歩になります。

相続問題の相談はアクロピース

初回60分相談無料

丁寧にお話をお伺いします。

まずはお気軽にご連絡ください

【無料相談受付中】24時間365日対応