【無料相談受付中】24時間365日対応

遺留分の調停とは?費用・必要書類・不成立時の流れまでを徹底解説【弁護士監修】

「遺留分を請求したいけど、裁判になるの?」「遺留分の調停と裁判って何が違うの?」と疑問に感じていませんか?

相続をめぐる遺留分の争いでは、まず家庭裁判所での調停を申し立てることが法律で義務づけられています(調停前置)。

調停で解決できない場合には訴訟(裁判)に移行します。スピード感や専門知識が求められるため、事前の理解と準備がとても重要です。

遺留分侵害額請求は原則「調停前置」で、いきなり裁判はできない:家庭裁判所にまず調停申立てが必要で、調停がまとまらないときに訴訟へ移行する設計だと理解して準備する。

調停は低コストで非公開・合意型のため、親族紛争の現実解になりやすい:申立手数料は収入印紙1,200円+切手代程度で、相手と直接対面せず進められ、成立すれば調停調書が判決同等の効力を持つ。

ただし調停は合意できなければ不成立で、時間と手間が増える:相手が譲歩しないと終結し、訴訟に移る分だけ長期化しやすいので、初期段階で争点整理と資料準備を進めておく。

調停申立ては時効停止にならない点が実務上の落とし穴:時効の完成猶予には別途「内容証明郵便」などの意思表示が必要なため、申立てだけで安心せず期限管理を優先する。

弁護士依頼の分かれ目は「対立の強さ・相手の代理人・遺産評価の複雑さ」:感情対立が激しい/相手が弁護士同席/不動産・非上場株など評価が難しい場合は、不利な合意を避けるため代理交渉と立証設計を任せる判断が合理的。

この記事では、遺留分に関する調停・裁判の基礎知識や、実際の流れを解説します。

調停では感情的なやり取りになったり、よく確認せずに合意すると不利な条件になってしまったりすることがあります。そのようにならないために、弁護士に事前に相談し、専門的な立場で協力してもらいましょう。

相続問題の相談はアクロピース

初回60分相談無料

丁寧にお話をお伺いします。

まずはお気軽にご連絡ください

【無料相談受付中】24時間365日対応

【基礎知識】遺留分の調停とは?手続きの概要とポイント

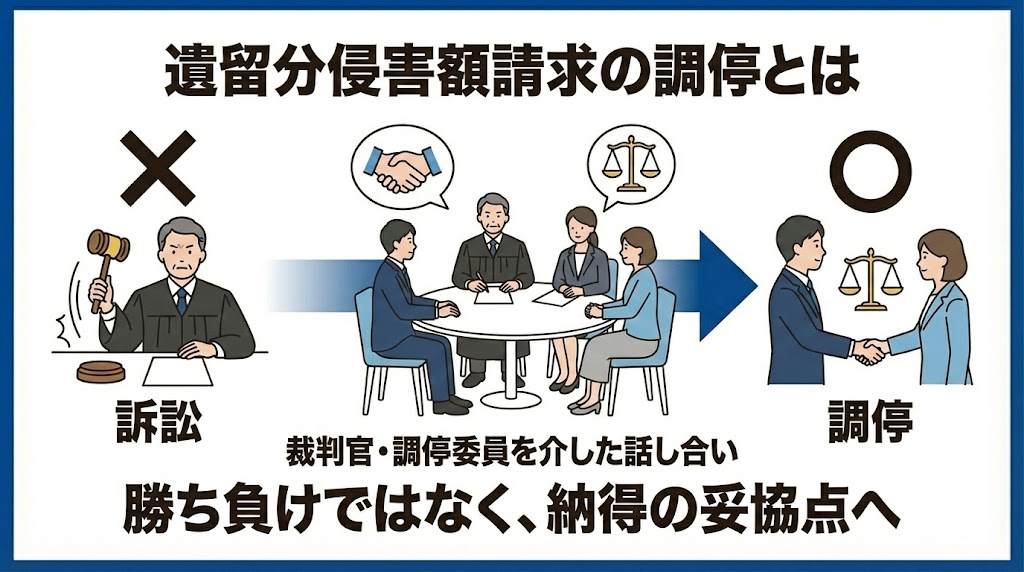

遺留分侵害額請求の調停とは、家庭裁判所において、裁判官と民間の有識者から選ばれた調停委員で構成される「調停委員会」を介して、当事者間の紛争解決を目指す話し合いの手続きです。

法廷で証拠をぶつけ合い、裁判官が一方的に判決を下す「訴訟」とは根本的に異なります。調停の主役はあくまで当事者自身であり、調停委員は中立的な立場で双方の主張に耳を傾け、専門的な知見や社会経験に基づき、合意形成のサポートをしてくれます。

その本質は「勝ち負けを決める場」ではなく、「お互いが納得できる妥協点を見出す場」。だからこそ、訴訟では得られない柔軟な解決や、感情的なしこりを残さない円満な解決が期待できるのです。

遺留分侵害額請求の「調停前置」とは?裁判前に必須の手続きを解説

遺留分侵害額請求を裁判で行うには、原則としてまず家庭裁判所に調停を申し立てる必要があります。これは「調停前置主義」と呼ばれる制度で、家事事件手続法257条に基づいて定められています。

仮に調停をせずにいきなり裁判を起こしたとしても、家庭裁判所は自動的に調停に切り替えるよう決められています。話し合いの場である調停を飛ばして、最初から裁判で争うことは基本的に認められていません。

この制度は、家族や親族間の紛争をできるだけ話し合いで解決するのが望ましいという考えに基づいています。

調停は非公開で行われるため、訴訟よりもプライバシーが守られやすく、精神的な負担も比較的少ないとされています。

遺留分の請求を検討する際は、まず調停という手続きを前提に、計画的に準備を進めることが重要です。(調停手続きの詳細は後述しています)

(調停前置主義)家事事件手続法 第257条

出典:家事事件手続法 第257条(e-Gov 法令検索)

家事審判事件については、当事者は、まず家庭裁判所に調停を申し立てなければならない。ただし、家庭裁判所が相当と認めるときは、この限りでない。

また、相続の調停を申し立てられたときの対処法は下記でも解説しています。あわせてご覧ください。

相続の調停を申し立てられたらどうする?対応方法や注意点を解説

遺留分侵害額請求を調停で行うメリット【費用・円満解決・手続き】

調停のメリットは、主に次の6点です。

冷静に話し合える

親族間の金銭トラブルは、感情的な対立に発展しがちです。直接顔を合わせると、過去の不満などが噴出し、建設的な話し合いが困難になることも少なくありません。

調停では、原則として当事者が別々の待合室で待機し、交互に調停室に呼ばれて調停委員と話をします。相手と顔を合わせずに済むため、感情的な衝突を避け、冷静に自身の主張を伝えることができます。

調停委員という「緩衝材」の存在が、対話を可能にするのです。

解決案を提示してくれる

当事者だけでは、法的に妥当な解決ラインや、お互いが受け入れ可能な妥協点を見出すのは困難です。調停委員は、数多くの紛争解決に携わってきた専門家です。

法的な観点や過去の事例を踏まえ、当事者では思いつかないような、現実的で公平な解決案を提示してくれることがあります。この第三者からの客観的な視点が、膠着した状況を打開するきっかけになり得ます。

円満に解決を図れる

訴訟における「判決」は、勝者と敗者を生み、両者の間に決定的な亀裂を残す可能性があります。

一方、調停はあくまで「合意」による解決を目指します。双方が納得した上での結論であるため、感情的なしこりが残りにくく、調停後も良好な親族関係を維持できる可能性が高まります。

これは、金銭的な解決以上に価値のあるメリットと言えるでしょう。

手続きが簡単

訴訟に比べて、調停の申立て手続きは比較的簡便です。

家庭裁判所に備え付けられている申立書のひな形を利用でき、厳格な法律の知識がなくとも、ご自身で手続きを進めることが可能です。もちろん、弁護士に依頼することもできます。

費用が安い

手続きにかかる費用が、訴訟に比べて格段に安い点も大きなメリットです。

調停を申し立てる際に裁判所に納める手数料は、収入印紙1,200円分です。これに、相手方への書類送付などに使われる郵便切手代(数千円程度)を加えた金額が、基本的な実費となります。

弁護士に依頼しない場合、この低コストで法的な解決の場を利用できるのは、非常に魅力的です。

判決と同じ効力がある

「話し合いでの合意」と聞くと、法的な拘束力が弱いように感じるかもしれません。しかし、それは大きな誤解です。調停で合意に至り、その内容が「調停調書」に記載されると、その調書は確定した判決と同一の効力を持ちます(家事事件手続法第268条第1項)。

つまり、相手が合意内容を守らない場合には、この調停調書に基づき、預貯金や給与の差し押さえといった強制執行の手続きをとることが可能になるのです。

(調停の成立・効力)民事調停法 第16条

出典:民事調停法 第16条(e-Gov 法令検索)

調停において当事者間に合意が成立し、これを調書に記載したときは、調停が成立したものとし、その記載は、裁判上の和解と同一の効力を有する。

参考:政府広報オンライン|身近な民事トラブルを話合いで解決「訴訟」に代わる「民事調停」

お役立ちガイド

相続における不公平や相続関係者のトラブルでお悩みの方は、

ぜひ弁護士法人アクロピースにご相談ください。

まずは初回60分の無料相談をご利用ください。

遺留分侵害額の調停のデメリット

調停には、以下のようなデメリットもあります。

当事者間で合意できないと調停不成立

調停は、あくまで双方の合意があって初めて成立します。

相手方が強硬な態度を崩さず、一切の譲歩を拒否し続ければ、話し合いは平行線をたどり、最終的に「調停不成立」として終了してしまいます。

そうなれば、費やした時間と労力は結果に結びつかず、訴訟へと移行せざるを得ません。

意見が通るとは限らない

調停は、お互いの妥協点を探るプロセスです。したがって、自身の主張が100%認められることは稀です。

法的に正当な権利であっても、早期解決や円満な関係維持のために、ある程度の譲歩を求められる場面も出てきます。完璧な勝利を目指す場ではないことを理解しておく必要があります。

手間と時間がかかる

調停不成立の場合、改めて訴訟を起こさなければいけないため、最初から訴訟を起こした場合と比べて手間も時間もかかります。

最高裁判所のデータによれば、遺産分割調停の約65%は解決までに1年以上を要しており、中には3年を超えるケースも存在します。

(参照:令和5年 司法統計年報 3 家事編)

調停は基本、平日の日中に裁判所に行かなければならない点にも注意が必要です。

また、相手が欠席すると、そもそも協議を進められません。相手が話合いに応じそうもないと見られるときは、すぐ次の段階(訴訟)に移行できるように準備しておく必要があります。

遺留分の調停を弁護士に依頼すべきケースとは

その方が、結果的にご自身の利益を守り、納得のいく解決につながる可能性が高いからです。

相手との感情的な対立が激しいケース

もはや冷静な対話が望めないほど関係が悪化している場合、弁護士が代理人として交渉の矢面に立つことで、あなたは精神的な負担から解放されます。

法的な論点に集中し、感情論に流されることなく、戦略的に交渉を進めることが可能になります。

相手方が弁護士を立ててきたケース

相手が法律の専門家を立ててきた場合、こちらも同等の立場で対抗しなければ、交渉力や法的知識の差から、不利な条件で合意させられてしまうリスクがあります。

弁護士を立てることは、対等な交渉のテーブルに着くための「必須条件」と言えるでしょう。

関連記事:相続で代理人(相手方)が弁護士を立ててきた場合の注意事項とトラブル対応のコツ

遺産の評価が複雑なケース

遺産に不動産や非上場株式、事業などが含まれる場合、その適正な評価額を算出することは極めて専門的で、遺留分の金額を左右する重要なポイントです。

弁護士は、不動産鑑定士や税理士などの専門家と連携し、客観的な根拠に基づいた適正な遺産評価を行い、有利な主張を展開できます。

交渉や手続きの精神的・時間的負担を避けたいケース

複雑な書類の準備、裁判所とのやり取り、期日への出頭など、調停には多くの手間と時間がかかります。

これらの煩雑な手続きをすべて弁護士に一任することで、あなたは自身の仕事や日常生活への影響を最小限に抑え、精神的な平穏を保つことができます。

関連記事:相続を弁護士に任せるメリット・デメリットとは?

関連記事:遺留分問題は弁護士に相談すべきかについて解説

お役立ちガイド

相続における不公平や相続関係者のトラブルでお悩みの方は、

ぜひ弁護士法人アクロピースにご相談ください。

まずは初回60分の無料相談をご利用ください。

遺留分侵害額請求の調停から裁判までの流れ|申立て~訴訟までの手順

遺留分侵害額請求を行うには、まず家庭裁判所への調停申立てから始めます。

対応が遅れると請求自体が無効になるリスクもあるため、提出書類や申立先を確認し、準備を整えておきましょう。

遺留分侵害額の請求調停の主な流れは以下のとおりです。

家庭裁判所に調停を申し立てる

遺留分侵害額請求では、まず家庭裁判所に調停を申し立てます。

ただし、調停の申立て自体は遺留分の「請求」とはみなされません。そのため、時効の進行を止めるには、別途「内容証明郵便」などで意思表示をする必要がある点に注意が必要です。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 申立人 | 遺留分を侵害された法定相続人(兄弟姉妹を除く)またはその承継人 |

| 申立先 | 相手方の住所地を管轄する家庭裁判所、または合意で定めた裁判所 |

| 申立費用 | 収入印紙1,200円、郵便切手(裁判所ごとに異なる) |

| 必要書類 | 申立書(相手方の人数分) 被相続人の出生〜死亡の戸籍謄本 相続人全員の戸籍謄本 遺言書の写しか検認調書謄本 財産に関する資料(不動産登記簿、預貯金通帳の写し等) 被相続人より先に亡くなった相続人がいればその戸籍 |

出典:裁判所|遺留分侵害額の請求調停

調停期日に出席して話し合う

調停申立てが受理されると、家庭裁判所から第1回の調停期日の通知が届きます。通常は申立てから1~2か月後に初回期日が設定されます。

調停は、裁判官と2名の調停委員が立ち会い、双方の主張を交互に聞きながら合意形成を目指す場です。

1回で決着することは少なく、通常は1~2か月ごとに複数回開催されます。実際、遺産分割調停は平均で7回前後の期日を要するとのデータもあります。

(参照:東京弁護士会|LIBRA 2020年4月号)

家庭裁判所では、調停委員が個別に話を聞く形式で進行するため、相手方と直接顔を合わせずに済むのも特徴です。

話し合いの中で提示された妥協案をもとに、解決の糸口を探ります。

調停の成立・不成立が決まる

調停が成立すれば、「調停調書」という文書が作成され、判決と同様の効力を持つ法的な合意となります。調書の内容に基づく支払いが行われない場合は、強制執行が可能です。

一方、相手方が協議に応じない、または合意に至る見込みがないと判断された場合は、「調停不成立」となります。この場合は次のステップとして遺留分侵害額請求訴訟を提起する必要があります。

調停から裁判に移行する場合、時効に注意が必要です。調停が不成立となると、通常6か月以内に訴訟を起こさないと、遺留分の請求権が消滅するおそれがあります(民法147条1項)。

調停が不成立なら訴訟(裁判)に移行する

調停が成立せず訴訟を提起するときは、調停とは別に訴状を作成し、相手方を被告として裁判所に提出する必要があります。

訴訟を起こす裁判所は、請求額に応じて以下のように分かれます。

- 140万円以下の場合:簡易裁判所

- 140万円を超える場合:地方裁判所

訴訟では、証拠の提出、反論、主張の整理などが必要になるため、調停以上に専門的な知識と準備が必要です。期日は1〜2か月おきに設定され、判決まで1年程度かかるケースもあります。

また、訴訟では「時効」の再カウントが始まるわけではないため、調停不成立後はすぐに訴訟手続きを進めることが重要です。

(時効の完成猶予)民法 第147条

出典:民法 第147条(e-Gov 法令検索)

裁判上の請求、支払督促、和解その他一定の行為があったときは、時効は完成を猶予する。

また、裁判で確定した判決に相手が従わなかった場合は、強制執行に至るケースもあります。詳しくは下記の記事をご覧ください。

遺留分侵害額請求から強制執行に至るまでの流れとは?対応方法も解説

なお、弁護士法人アクロピースは、相続トラブルの実績が豊富にあります。無料相談も可能なので、問い合わせフォームから気軽にお問い合わせください。

遺留分の調停・裁判をスムーズに進める3つのポイント

遺留分侵害額請求調停をスムーズに進めるための3つのポイントを紹介します。

遺留分侵害額請求の根拠となる資料を準備しておく

遺留分侵害額請求の根拠となる資料を整理して準備しておきましょう。

たとえば、次のような資料を準備しておくとよいです。

- 遺言書・生前贈与などの資料

- 相続財産の価額等の資料

- 不動産の贈与によって遺留分侵害が生じた場合、不動産の評価額を示す資料

- 遺留分の計算方法をまとめた資料

調停は裁判のように準備書面や証拠を提出する必要はありませんが、相手が請求に応じない場合は、自分の正当性を調停委員にきちんと伝えなければなりません。

主張したい内容を書面にまとめ、相続財産の評価等の資料と併せて裁判所に提出しておくと、調停委員や裁判官に自分の主張をスムーズに理解してもらいやすくなります。

遺留分の割合や計算方法は下記でも解説しています。あわせてご覧ください。

遺留分の割合と計算方法を徹底解説|生前贈与がある場合の具体例付きでわかりやすく解説

妥協点・落とし所を事前に想定する

事前に受け入れ可能な妥協点を決めておくと、柔軟に対応できます。たとえば、次のように妥協点を決めておくとよいでしょう。

- 相手が現金での支払いが難しい場合は、他の資産(不動産や動産)での支払いに応じる

- 相手が不動産の使用継続を望むが手持資金がない場合は、分割払いを検討する

- 相手の経済状況を考慮すべき場合は、請求額を一部減額して早期解決を図る

調停は当事者双方が納得しなければ成立しません。双方が一切譲歩しないと頑張れば調停がまとまらず、訴訟に移行せざるを得なくなります。

訴訟になると、かかる時間や労力が大幅に増えるだけでなく、費用も余分にかかりますので、多少譲歩をしてでも調停を成立させた方がよいケースもあります。

早めに弁護士と相談する

遺留分侵害額請求の調停を申し立てる前に、弁護士と相談しましょう。

調停委員は双方の主張を聴きますが、法律的な正否を判断するものではないため、調停の進め方を熟知した弁護士に依頼するのがおすすめです。

弁護士であれば、調停で主張すべきポイントや集めるべき証拠、判断が難しい相手方に譲歩できる範囲などについて適切なアドバイスができます。

- 相手方と直接話をしなくてよい

相手方との交渉はすべて弁護士が行うので、近親者と直接交渉するストレスから解放されます。 - 権利行使のタイミングを逃さない

請求権を適時適切に行使しないと時効により消滅してしまいますが、弁護士に任せれば心配はいりません。 - 適切な遺留分を請求できる

遺留分の額はケースによって異なりますが、請求者のために最適な遺留分を請求できます。 - 十分な調査と適切な権利行使が可能

請求対象となる遺贈等の有無などの調査、請求先・請求内容を適切に判断できます。 - 法的対応をスムーズにできる

交渉段階から弁護士に依頼しておけば、法的手続きも視野に入れた交渉ができ、出廷等も弁護士が対応可能です。

特に、遺留分の正確な判断のためには相続財産の評価方法や税金など、専門的で幅広い知識が必要です。

早い段階から弁護士に依頼していれば、訴訟に移行する場合も、それまでの経緯を踏まえて対応してもらえます。相続問題の経験が豊富な弁護士を選ぶことが重要です。

遺留分の問題について弁護士に相談するか迷っている方は下記の記事もご覧ください。

遺留分に関する問題は弁護士に相談すべき?依頼のメリットや判断のポイント

お役立ちガイド

相続における不公平や相続関係者のトラブルでお悩みの方は、

ぜひ弁護士法人アクロピースにご相談ください。

まずは初回60分の無料相談をご利用ください。

遺留分の調停・裁判についてよくある質問

遺留分の裁判の期間はどのくらいかかる?

遺留分侵害額請求の裁判は、半年〜1年程度かかるのが一般的です。

証拠や主張のやり取りを複数回行うため、解決には一定の時間を要します。

相続財産が複雑な場合や争点が多いと、2年、3年以上と長期化することもあります。

スムーズに進めるには、早期に証拠を整え、弁護士と事前準備を進めておきましょう。

遺留分を払いたくない場合、拒否してもいいですか?

遺留分は法律で保障された権利のため、原則として拒否できません。

ただし、請求が時効にかかっている場合や、計算に誤りがある場合は反論が可能です。

とはいえ、むやみに拒否すると裁判で不利になる可能性があります。まずは相手の主張内容を確認し、弁護士に相談して対応方針を整理しましょう。

遺留分を支払わないリスクは下記でも解説しています。

遺留分を支払わないとどうなる?支払い拒否のリスク、現金がないときの対処法を解説

(遺留分侵害額請求権)民法 第1046条

出典:民法 第1046条(e-Gov 法令検索)

遺留分権利者は、遺留分を侵害する贈与又は遺贈について、その限度において金銭の支払を請求することができる。

遺産分割調停でやってはいけないことは?

遺産分割調停では、感情的な発言や相手の非難、事実に基づかない主張は避けましょう。

期日への無断欠席や資料の未提出なども不利になります。

調停はあくまで合意形成の場であり、誠実かつ冷静に対応する姿勢が求められます。

不安な場合は、弁護士に同席を依頼することも検討してみてください。

遺留分の調停まとめ

遺留分の請求は、原則として調停を経てから裁判に進む必要があります(調停前置)。

調停は話し合いによる柔軟な解決が可能で、費用や手続きの面でもメリットがありますが、不成立となれば訴訟に移行し、専門的な対応が求められます。

調停・裁判を円滑に進めるには、資料準備や妥協点の整理、弁護士との連携が欠かせません。

遺留分侵害額請求で不安を感じている方は、相続に強い弁護士に早めに相談しましょう。

相続問題の相談はアクロピース

初回60分相談無料

丁寧にお話をお伺いします。

まずはお気軽にご連絡ください

【無料相談受付中】24時間365日対応