【無料相談受付中】24時間365日対応

遺留分侵害額請求にかかる弁護士費用は?依頼する相場や安く抑える方法を解説

相談者

相談者何で遺産相続トラブルの相談を弁護士に頼む人が多いんですか?

せっかく相続金をもらえるのに、私はもったいないと感じています。

相続トラブルを弁護士を頼らずに解決しようとすると、もらえていたはずの相続がもらえないリスクが高まったり、交渉の過程で与えられるとてつもないストレスに耐えなければならなくなったりします。解決までの時間も長くなったり、そもそも当事者間では解決不能になったりすることもあります。

確かに解決までの時間がとても長くなったら嫌です。

ただ、それでももったいないと感じてしまいます。

確かに弁護士費用は勿体無いという気持ちはよくわかります。ただ、実は専門家が介入することで、「弁護士費用を差し引いても、自分で対応するより手元に残る金額がはるかに多くなる」ケースはとても多いのです。

え!そうなんですか!

弁護士費用を差し引いても利益が増える可能性があるなら、依頼したほうが良さそうですね。

もちろん得られる利益次第ではあるので、一概に「絶対に弁護士に依頼した方が良い」とは言えません。そのあたりは一度弁護士に相談してみて、説明を聞いてから決めるのがおすすめです。

本記事を最後まで読むことで遺留分侵害額請求を行うのにどのくらいの費用がかかり、弁護士に依頼すべきかどうかがわかります。

相続問題の相談はアクロピース

初回60分相談無料

丁寧にお話をお伺いします。

まずはお気軽にご連絡ください

【無料相談受付中】24時間365日対応

遺留分侵害額請求にかかる弁護士費用は?

遺留分侵害額請求を弁護士に依頼する場合、以下のような費用がかかります。

ここからは、それぞれの費用の詳細について、相場も合わせ解説します。

相談料

弁護士に正式に依頼する前に行う法律相談にかかる費用です。多くの場合、30分5,000円~1万円程度が相場とされています。

法律相談の時間は、あなたが抱える問題の法的な見通しや、弁護士の人柄、専門性を見極めるための重要な機会です。近年では、初回相談を無料とする事務所も増えているので、遺留分に関する悩みや不安をしっかり相談しておきましょう。

お役立ちガイド

相続における不公平や相続関係者のトラブルでお悩みの方は、

ぜひ弁護士法人アクロピースにご相談ください。

まずは初回60分の無料相談をご利用ください。

着手金

弁護士に依頼した時点で支払うのが着手金です。

得られるであろう利益に応じた金額を支払うのが一般的で、目安は以下のようになっています。

| 請求額 | 着手金額 |

|---|---|

| 300万円以下 | 請求額の8.8% |

| 300万円を超え3000万円以下 | 請求額の5.5%+9万9000円 |

| 3000万円を超え3億円以下 | 請求額の3.3%+75万9000円 |

| 3億円超 | 請求額の2.2%+405万9000円 |

(※日弁連の旧報酬基準に従った目安)

法律事務所によっては、着手金を用意するのが難しい場合、分割払いに応じてくれるところもあります。また、最近では着手金を無料にしている法律事務所も増えてきています。

弁護士法人アクロピースでは、着手金無料でご相談・ご依頼いただける報酬体系を採用しています。

詳しくは、以下のページをご確認ください。

成功報酬金

遺留分侵害額請求により、遺留分が返還された場合に支払うのが成功報酬金です。費用の目安は、以下のようになっています。

| 回収額 | 報酬金額 |

|---|---|

| 300万円以下 | 回収額の17.6% |

| 300万円を超え3000万円以下 | 回収額の11%+19万8000円 |

| 3000万円を超え3億円以下 | 回収額の6.6%+151万8000円 |

| 3億円超 | 回収額の3.3%+811万8000円 |

(※日弁連の旧報酬基準に従った目安)

成功報酬金については、成功した場合にのみ支払う場合や、最低報酬金額を定めている事務所があるなど設定はさまざまですが、利益に応じて変動することが一般的となっています。

雑費

「雑費」とは、依頼内容や案件の進行状況によって発生するさまざまな実費・手数料を指します。

具体的な内容は、以下のとおりです。

- 内容証明郵便の作成・送付にかかる郵便切手代

- 相続財産の調査費用

- 戸籍や登記事項証明書などの取得実費

- 弁護士が遠方の相続人や関係者と面談・交渉を行う際の交通費・宿泊費

これらの雑費は、案件ごとに必要となる手続きや移動距離、書類の量などによって大きく変動します。事前に弁護士へ見積もりや内訳を確認しておくと安心です。

調停や裁判に発展した場合

当事者間の交渉で合意に至らず、家庭裁判所での調停や、地方裁判所での訴訟に移行した場合、追加の費用が発生するのが一般的です。

この場合、着手金がそれぞれ30万円程度、成功報酬金がそれぞれ利益の4~16%程度が目安となります。

【具体例】遺留分侵害額請求する場合の弁護士費用

では、実際にどれくらいの費用がかかるのか、具体的なケースでシミュレーションしてみましょう。

- 遺産総額:6,000万円

- 法定相続人:子2人(あなたと兄)

- 遺言内容:「全財産を兄に相続させる」

- あなたの遺留分:6,000万円 × 1/2(法定相続分) × 1/2(遺留分割合) = 1,500万円

- 弁護士に依頼し、交渉の結果、1,500万円全額を回収できた。

- 相談料: 無料

- 着手金: 33万円(税込)

- 成功報酬金: 1,500万円 × 11%(税込) = 165万円

- 雑費: 5万円

合計費用:33万円 + 165万円 + 5万円 = 203万円

この場合、203万円の費用を支払うことで、本来ゼロだったはずの取り分が1,297万円(1,500万円 – 203万円)確保できる計算になります。

ご自身で交渉して精神的に疲弊した挙句、1円も回収できないリスクを考えれば、弁護士に依頼する価値は十分にあると言えるでしょう。

弁護士法人アクロピースでは、着手金無料でご相談・ご依頼いただける報酬体系を採用しています。

詳しくは、以下のページをご確認ください。

遺留分侵害額請求された場合の弁護士費用

逆に、あなたが他の相続人から遺留分侵害額請求をされた(請求された側)場合も、弁護士に依頼することが賢明です。

この場合の弁護士費用も、請求する場合と同様に「着手金+成功報酬金」の体系が一般的です。ただし、成功報酬金の考え方が異なります。

請求された側にとっての「成功」とは、「相手の請求額をどれだけ減額できたか」になります。したがって、成功報酬金は「当初の請求額と最終的な支払額の差額(減額できた金額)の〇%」という形で計算されることが多くなります。

不当に高額な請求をされている場合や、財産の評価に争いがある場合は、弁護士に防御を依頼することで、最終的な支出を大幅に抑えられる可能性があります。

相続問題の相談はアクロピース

初回60分相談無料

丁寧にお話をお伺いします。

まずはお気軽にご連絡ください

【無料相談受付中】24時間365日対応

関連記事:遺留分を請求された側の費用はどのくらい?調停になった場合や請求の時効も解説

遺留分侵害額請求を依頼する際に弁護士費用をなるべく安く抑える方法

権利を実現するための費用とはいえ、少しでも安く抑えたいと考えるのは当然です。ここでは、費用を賢く抑えるための具体的な方法を4つご紹介します。

1. 無料相談を実施している事務所を選ぶ

遺留分侵害額請求に関する弁護士費用を抑えたい場合、法律事務所が実施している無料相談を積極的に活用するとよいでしょう。無料相談を利用することで、初期費用をかけずに自分のケースの見通しや、弁護士の対応方針、費用体系の詳細について直接質問できます。

また、弁護士と実際に話すことで、信頼できる事務所かどうかや、自分との相性、説明のわかりやすさなどもわかるため、納得して依頼先を選ぶ判断材料が増えます。結果として、無駄な出費を避けつつ、安心して依頼できる弁護士を見つけやすくなります。

2. できる限り早く弁護士に相談・依頼する

「まだ揉めていないから」と相談を先延ばしにするのは得策ではありません。費用を抑えたいなら、問題がこじれる前、つまり相手方との関係性が悪化する前の早い段階で相談することが大切です。

弁護士が早期に関与すれば、冷静な交渉による解決の可能性が高まります。その結果、調停や裁判といった時間も費用もかかる手続きを回避でき、総額を低く抑えることに繋がるのです。

3. トータルの費用で計算する

目先の初期費用だけでなく、最終的に支払う「着手金+成功報酬金+雑費」のトータル費用で比較検討する視点が不可欠です。

初期費用が安く見えても、最終的な支払額が高額になる場合もあるため、契約前に見積もりを複数の法律事務所から取り寄せて、費用の内訳や支払いタイミング、追加費用の有無まで丁寧に確認しましょう。

総額で納得できる事務所を選ぶことで、予想外の出費を防ぎ、安心して依頼できます。また、費用の相談や分割払いの可否についても事前に質問しておくと、より自分に合った事務所選びが可能です。

4. 着手金の分割払いや着手金無料に対応した事務所を選ぶ

手元にまとまった資金がない場合でも、諦める必要はありません。事務所によっては、着手金の分割払いに応じてくれたり、成功報酬金で後払いとする「着手金無料プラン」を用意していたりします。

経済的な事情で一歩を踏み出せないでいる方は、こうした支払い方法に柔軟に対応してくれる事務所を探すのも一つの有効な手段です。

弁護士法人アクロピースでは、着手金無料でご相談・ご依頼いただける報酬体系を採用しています。

遺留分に関するお悩みを抱えている方は、ぜひ一度弁護士法人アクロピースにご相談ください。相続トラブルに強い弁護士が、ケースに応じて対応いたします。

初回60分無料相談も可能なので、問い合わせフォームから気軽にお問い合わせください。

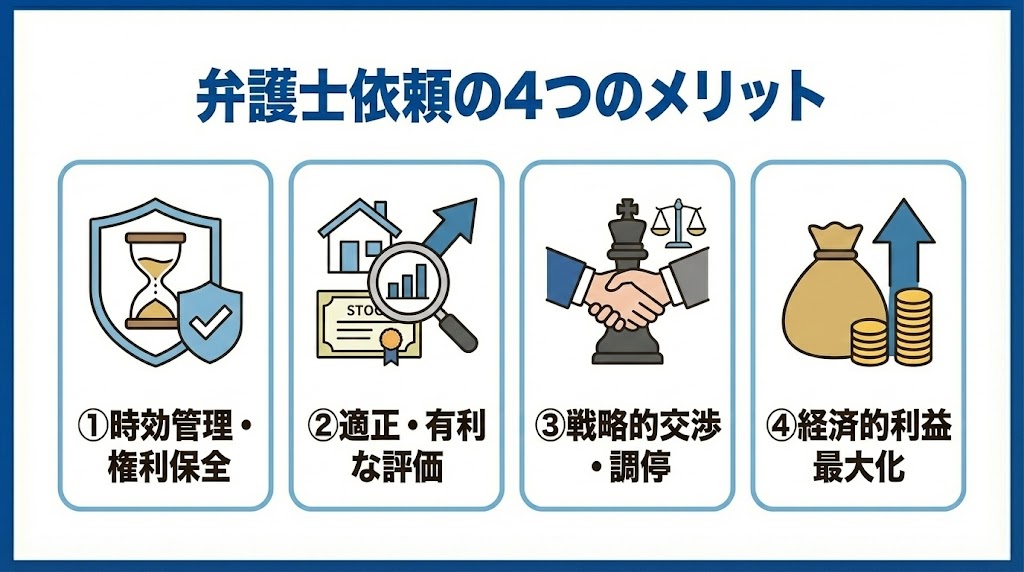

費用がかかっても弁護士に依頼すべき4つの本質的な理由

費用を抑える工夫も大切ですが、それ以上に重要なのは「なぜ費用をかけてまで弁護士に依頼するのか」という本質を理解することです。その価値は、単なる金銭回収に留まりません。

ここからは、費用がかかっても弁護士に依頼すべき理由を4つ紹介します。

1. 時効管理と確実な権利保全

遺留分侵害額請求権には、「遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知った時から1年」という非常に短い時効が存在します。内容証明郵便の送付など、時効を中断させるための法的に有効な手続きを、個人で行うには知識と労力が必要です。

弁護士に依頼すれば、この「権利の砂時計」を確実に管理し、あなたの正当な権利が消滅するのを防いでくれます。

(遺留分侵害額請求権の期間制限)民法 第1048条

出典:民法 第1048条(e-Gov 法令検索)

遺留分侵害額請求権は、侵害を知った時から1年、または相続開始の時から10年を経過したときは、行使できない。

2. 複雑な財産評価を有利に進める専門性

遺産に不動産や非上場株式などが含まれる場合、その評価額が遺留分の金額を大きく左右します。相手方は、自身に有利なように財産を低く評価してくるかもしれません。

相続案件に精通した弁護士は、適正な財産評価の方法を熟知しており、必要に応じて不動産鑑定士などの専門家と連携し、あなたにとって最も有利な評価額を主張・立証することが可能です。

この差が、最終的に数百万円、数千万円の差となって現れることも珍しくありません。

3. 戦略的な交渉・調停の遂行能力

遺留分トラブルは、法律論だけでなく、親族間の根深い感情が絡み合う、精神的に非常に消耗する争いです。当事者同士で話し合えば、感情的な対立が激化し、話がまとまらなくなることも珍しくありません。

冷静かつ論理的な「交渉のプロ」として、戦略的に話を進めます。法的な根拠に基づき、相手方を説得し、あるいは裁判所の心証を掴むことで、あなたに有利な解決へと導きます。

4. 最終的な経済的利益の最大化

弁護士費用は確かにかかります。しかし、専門家が介入することで、「弁護士費用を差し引いても、自分で対応するより手元に残る金額がはるかに多くなる」ケースがほとんどです。

時効で権利を失うリスク、不当に低い金額で合意してしまうリスク、そして精神的な負担を総合的に考えれば、弁護士への依頼は、あなたの経済的利益を最大化するための最も確実な手段と言えるでしょう。

安い弁護士事務所でも大丈夫?依頼する弁護士事務所の選び方

弁護士事務所は頻繁に利用するものでないため、いざ自分がトラブルに巻き込まれた際に「弁護士事務所はどのように選べばよいかわからない」と悩む方は多いです。

また、遺留分侵害額請求を成功に導くには、適切な弁護士選びが重要です。知識だけでなく、経験・料金体系・対応力なども総合的に判断する必要があります。

具体的には下記4つのポイントが大切です。

- 相続分野の実績が豊富な弁護士を選ぶ

- 費用が明瞭な法律事務所を選ぶ

- 弁護士との相性や対応スピードも重視する

- 地域密着型の法律事務所も検討する

各内容については、下記記事で詳しく解説しているので、ぜひご覧ください。

関連記事:遺留分請求に強い弁護士について解説

相続問題の相談はアクロピース

初回60分相談無料

丁寧にお話をお伺いします。

まずはお気軽にご連絡ください

【無料相談受付中】24時間365日対応

遺留分請求は自分でもできる?潜むリスクと専門家の価値

遺留分請求は、弁護士を通さず自分ですることも可能です。

ただ実際は、複雑な計算が必要なケースや、話し合いがうまくまとまらない場合、手続きをスムーズに進められないケースも少なくはありません。

親族間の交渉は感情的な対立に陥りやすく、論理的な話し合いが困難になるケースが後を絶ちません。相手方に弁護士がついた場合、法的な知識や交渉力の差は歴然となり、不利な条件で合意させられてしまうリスクも高まります。

また、遺留分侵害額請求権には消滅時効があり、期間内に請求することが必要です。

知識のある弁護士に依頼することでスムーズに進められることも多いため、一度相談してみるのも良いでしょう。

関連記事:遺留分侵害額請求は自分でできる?手続きの流れややり方をわかりやすく紹介

関連記事:遺産分割協議がまとまらない!スムーズに解決するための方法とは

遺留分は誰に認められているのか?

遺留分は、全ての法定相続人に認められているわけではありません。民法は、兄弟姉妹以外の法定相続人にのみ、この権利を保障しています。具体的には、以下の立場の方々です。

- 被相続人の配偶者

- 被相続人の子(子が既に亡くなっている場合は、その子である孫などの代襲相続人)

- 被相続人の直系尊属(父母や祖父母など。子がいない場合に相続人となる)

兄弟姉妹には遺留分が認められないのは、遺留分制度の趣旨と深く関係しています。この制度は、主に「被相続人の財産形成への貢献」や「残された相続人の生活保障」という観点から設けられています。

配偶者や子は、被相続人と生活を共にし、その財産形成に直接・間接的に貢献してきた度合いが高いと考えられます。また、被相続人の死後、その遺産に生活の基盤を頼らざるを得ない場合も多いでしょう。

一方で、兄弟姉妹は、独立して生計を立てていることが多く、被相続人との生活的な繋がりは配偶者や子に比べて薄いと一般的に考えられています。そのため、民法は故人の意思(遺言の自由)をより尊重し、兄弟姉妹には遺留分を認めないというバランスを取っているのです。

このように、遺留分権利者の範囲は、単なるルールではなく、故人との関係性の深さや生活への依存度を考慮した、合理的な理由に基づいて定められています。

(遺留分権利者および遺留分)民法 第1042条

出典:民法 第1042条(e-Gov 法令検索)

遺留分は配偶者・子(その代襲相続人を含む)・直系尊属に認められ、兄弟姉妹には認められない。

遺留分が認められない人もいる

なお、当然、遺留分を放棄した方に遺留分権は発生しませんが、上記に当てはまる方でも、「相続欠格者」、「相続人から廃除された者」、「相続放棄した者」については遺留分権がありません。

ここからは、遺留分が認められない人について詳しく解説します。

相続欠格者

相続欠格とは、相続において著しく不当な利益を得ようとし、相続秩序を破壊するような特定の非行(民法891条)を行った者が、法律上当然に相続権を失う制度です。これは、被相続人や裁判所の意思とは関係なく、自動的に適用される強力なペナルティです。

具体的には、以下のような行為が該当します。

- 被相続人や他の相続人を殺害、または殺害しようとして刑に処せられた。

- 被相続人が殺害されたことを知りながら、告発や告訴をしなかった。

- 詐欺や強迫によって、被相続人の遺言の作成や変更を妨害した。

- 遺言書を偽造、変造、破棄、隠匿した。

このような背信的行為を行った者に、相続の恩恵を受ける資格はない、というのが法の判断です。

(相続欠格)民法 第891条

出典:民法 第891条(e-Gov 法令検索)

一定の重大な非行(被相続人・他相続人の殺害等、遺言の偽造・破棄等)を行った者は当然に相続権を失う。

相続人廃除

相続人廃除とは、被相続人が生前に虐待や重大な侮辱を受けたり、推定相続人にその他の著しい非行があったりした場合に、被相続人自らの意思でその相続人の権利を剥奪する制度です(民法892条)。

相続欠格と異なり、これは被相続人の「許せない」という意思表示が起点となります。廃除を行うには、被相続人が生前に家庭裁判所に申し立てるか、遺言によってその意思を示し、遺言執行者が申し立てる必要があります。

家庭裁判所がその主張を認めて初めて、相続権が失われます。

相続放棄

相続放棄とは、相続人自身の意思決定により、プラスの財産(預貯金や不動産)もマイナスの財産(借金など)も一切引き継がないと選択する手続きです。家庭裁判所に申述することで、その相続人は「初めから相続人ではなかった」とみなされます。

相続のスタートラインにすら立たない、という選択をしたため、遺産の一部を受け取る権利である遺留分も認められなくなります。これはペナルティではなく、あくまで相続人自身の自由な選択の結果です。

(相続放棄の効力)民法 第939条

出典:民法 第939条(e-Gov 法令検索)

相続放棄をした者は、初めから相続人でなかったものとみなされる(したがって遺留分権も発生しない)。

関連記事:相続放棄のメリット・デメリットを解説!相続放棄した方が良い場合や限定承認について

お役立ちガイド

相続における不公平や相続関係者のトラブルでお悩みの方は、

ぜひ弁護士法人アクロピースにご相談ください。

まずは初回60分の無料相談をご利用ください。

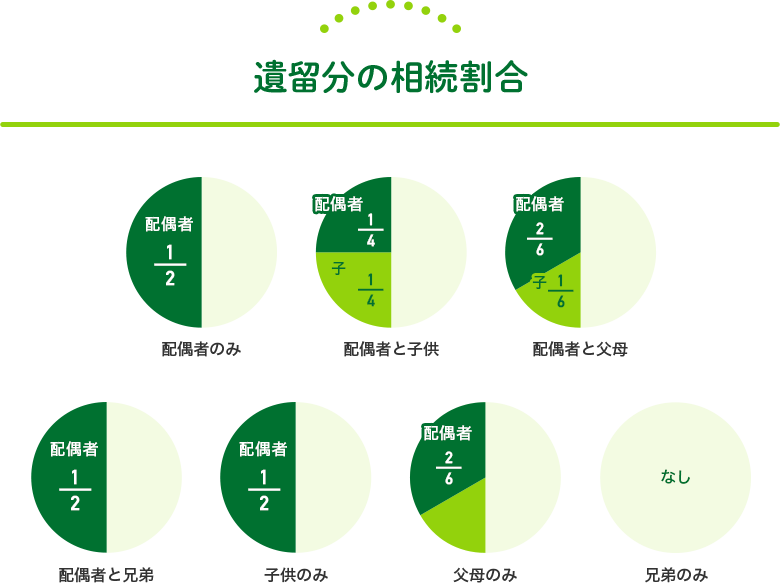

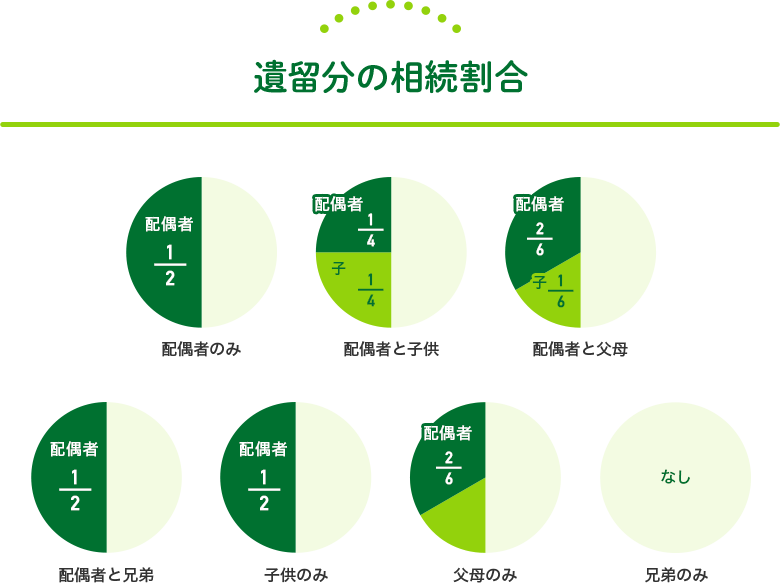

遺留分はどの程度認められているのか?

では、遺留分はどの程度認められているのでしょう?

こちらは、誰が相続人になるかによっても変わってくるのですが、簡単な覚え方としては配偶者と子どもは法定相続分の2分の1、直系尊属は法定相続分の3分の1となっています。

たとえば、相続人が配偶者のみであれば、遺産すべてのうち2分の1が遺留分の対象です。

また、相続人が配偶者と直系尊属である父母だった場合は、配偶者の遺留分が6分の2、父母の遺留分が6分の1になるわけです。

少し複雑なので、詳しい計算は別の記事にてご紹介します。

関連記事:遺留分とは何かをわかりやすく解説!法定相続分との違いや計算方法・具体例も紹介

侵害された遺留分は取り戻すことができる

遺留分の侵害が発生しやすい主な原因は遺言です。

すべての遺産を相続人とはまったく関係がない赤の他人に相続させるといった遺言書が出てきた場合に、遺留分の侵害が発生することになります。

もし、遺留分の侵害が発生していると気付いたら、「遺留分侵害額請求 (旧:遺留分減殺請求)」によって取り戻すことが可能となります。

(請求の内容=金銭債権化)民法 第1046条

出典:民法 第1046条(e-Gov 法令検索)

遺留分が侵害された相続人は、受遺者・受贈者に対し、その侵害額に相当する金銭の支払を請求できる。

この遺留分侵害額請求は相手に対して意思表示することのみで可能となっているのですが、現実に取り戻すためには相手との交渉が付き物です。相手方が赤の他人ともなれば、接触も容易ではありませんし、交渉も難航する可能性が高いです。

また、すでに相続から期間が経過している場合は、遺産を消費してしまっているケースも多く、単なる意思表示だけでは取り戻せない可能性が強くなっています。

場合によっては、調停や裁判といった手続きも視野に入れる必要があるため、その道のプロである弁護士に相談するようにしましょう。

遺留分侵害額請求のご相談は弁護士法人アクロピースへ

上記からもわかるように、遺留分侵害額請求は個人で行うにはハードルが高い手続きです。

遺留分侵害額請求でお困りの方は、まずは当事務所にご相談ください。

当事務所であれば、相手方との接触や交渉はもちろん、事前にお伺いしていた内容次第では調停や裁判も視野に入れながら手続きを進めていけます。

特に遺留分侵害額請求は、自身の遺留分が侵害されていると知った日からわずか1年間しかありません。

また、遺留分権は相続開始から10年間行使しない場合、除斥期間といって完全に遺留分侵害額請求ができなくなってしまいます。

こうした点からも、遺留分の侵害の確信が持てなかったとしても、なにか気にかかることがあるという方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

相続問題の相談はアクロピース

初回60分相談無料

丁寧にお話をお伺いします。

まずはお気軽にご連絡ください

【無料相談受付中】24時間365日対応