【無料相談受付中】24時間365日対応

遺留分とは何かをわかりやすく解説!法定相続分との違いや計算方法・具体例も紹介

遺留分とは、遺言によって特定の相続人に財産が偏ってしまった場合に、一定の取り分を確保できる権利です。

遺留分権利者は、遺留分侵害額請求によって、侵害された遺留分の相当額を金銭で請求できます。

しかし、遺留分は、自ら請求しなければならず、権利を行使するためには正しい知識が必要です。

本記事では、遺留分とは何かを簡単に解説し、法定相続分との違い、侵害された場合の請求方法をわかりやすくお伝えします。

相続問題の相談はアクロピース

初回60分相談無料

丁寧にお話をお伺いします。

まずはお気軽にご連絡ください

【無料相談受付中】24時間365日対応

遺留分とは?簡単に解説

遺留分とは、配偶者・子ども・直系尊属など特定の法定相続人に、法律で最低限保障された相続財産の割合です。

被相続人が遺言で自由に財産を分配できる一方、遺留分制度によって、相続人が一定の遺産を確保できます。

遺留分を正しく理解するために、以下の内容について解説します。

法定相続分と遺留分の違い

相続には、法定相続分や遺留分など、相続人の取り分を定める制度があります。

法定相続分とは、法律で定められた相続人ごとの相続割合の基準で、被相続人が遺言を残さずに亡くなった場合に適用されます。

遺留分とは、一定の法定相続人(配偶者・子ども・直系尊属)に対し、法律上請求が認められている最低限の相続割合です。

法定相続人であっても、兄弟姉妹や甥姪には遺留分が認められていません。

遺留分が侵害された相続人は、「遺留分侵害額請求権」を行使して、侵害された分を金銭で取り戻せます。

| 法定相続分 | 対象者 | すべての法定相続人 |

|---|---|---|

| 適用場面 | 遺言がない場合に適用 | |

| 請求の要否 | 自動的に適用される | |

| 遺留分 | 対象者 | 配偶者・子ども・直系尊属(兄弟姉妹は対象外) |

| 適用場面 | 遺言などによって遺留分が侵害された場合に適用 | |

| 請求の要否 | 請求しなければ取得できない |

法定相続分は、相続が発生した際に自動的に適用されますが、遺留分は、請求しなければ権利が行使できない点も大きな違いです。

関連記事:遺留分の割合と計算方法を徹底解説|生前贈与がある場合の具体例付きでわかりやすく解説

関連記事:法定相続分について解説

遺留分の侵害とは

遺留分の侵害とは、遺言や生前贈与などによって特定の相続人や第三者に財産が多く渡り、遺留分を有する相続人の取り分が、遺留分を下回る状態を指します。

遺留分制度は、被相続人が自由に財産を処分できる権利と、一定の相続人が最低限の取り分を確保できる権利のバランスを保つために設けられています。

遺留分の侵害が発生する主なケースは、以下の通りです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 遺言による極端な財産配分 | 遺言で特定の相続人または第三者に、財産の大半を渡すと指定したため、他の相続人の遺留分が侵害されるケース |

| 特定の相続人に財産が集中 | 財産に事業承継や不動産などが含まれており、分配が偏ってしまうケース |

| 生前贈与による財産の減少 | 被相続人が生前に特定の相続人や第三者に多額の財産を贈与した場合、相続開始時の遺産が減少し、他の相続人の遺留分が侵害されるケース |

遺留分権利者は侵害された遺留分を取り戻すために、遺留分侵害額請求権を行使できます。

関連記事:遺留分を認めない遺言とはどんなもの?遺留分を請求できるケース・できないケースを紹介

関連記事:事業継承と事業承継の違いとは?意味の違いや承継方法・廃業との関係も解説

遺留分侵害額請求権とは

遺留分侵害額請求権とは、遺留分を侵害された相続人が、侵害された分を請求できる権利です。

遺留分侵害額請求では、財産そのものを取り戻すのではなく、侵害された相当分を金銭で請求します(民法第1046条第1項)。

たとえば、親が財産の大半を長男に相続させる内容の遺言書を作成していた結果、次男が遺留分を下回る財産しか受け取れない場合、次男は長男に対し遺留分侵害額請求権を行使して金銭の支払いを求められます。

遺留分侵害額請求権の行使には、以下のような手順を踏むのが一般的です。

- 遺留分が侵害されているかの確認

- 侵害している相手への請求

- 協議・調停・訴訟による解決

「遺留分侵害額請求権」は、2019年7月1日に施行された民法改正により、それまでの「遺留分減殺請求権」から改められました。

この改正により、遺留分の侵害があった場合、「現物の返還」ではなく、原則として金銭による支払いを請求できる権利となっています。

遺留分侵害額請求について詳しく知りたい方は、次の記事もお読みください。

関連記事:遺留分侵害額請求をわかりやすく解説!計算方法や請求のやり方、注意点も

遺留分が認められる相続人と割合

遺留分を主張できる相続人は、被相続人との関係性によって限定されています。

また、遺留分の割合も被相続人との関係性に応じて異なります。

遺留分が認められる相続人

遺留分の権利が認められる相続人は、民法第1042条において定められています。

遺留分を主張できる相続人は次の通りです。

- 被相続人の配偶者

- 被相続人の子ども(孫などの直系卑属)

- 被相続人の両親(祖父母などの直系尊属)

被相続人の兄弟姉妹は法定相続人であっても、遺留分の権利はありません。

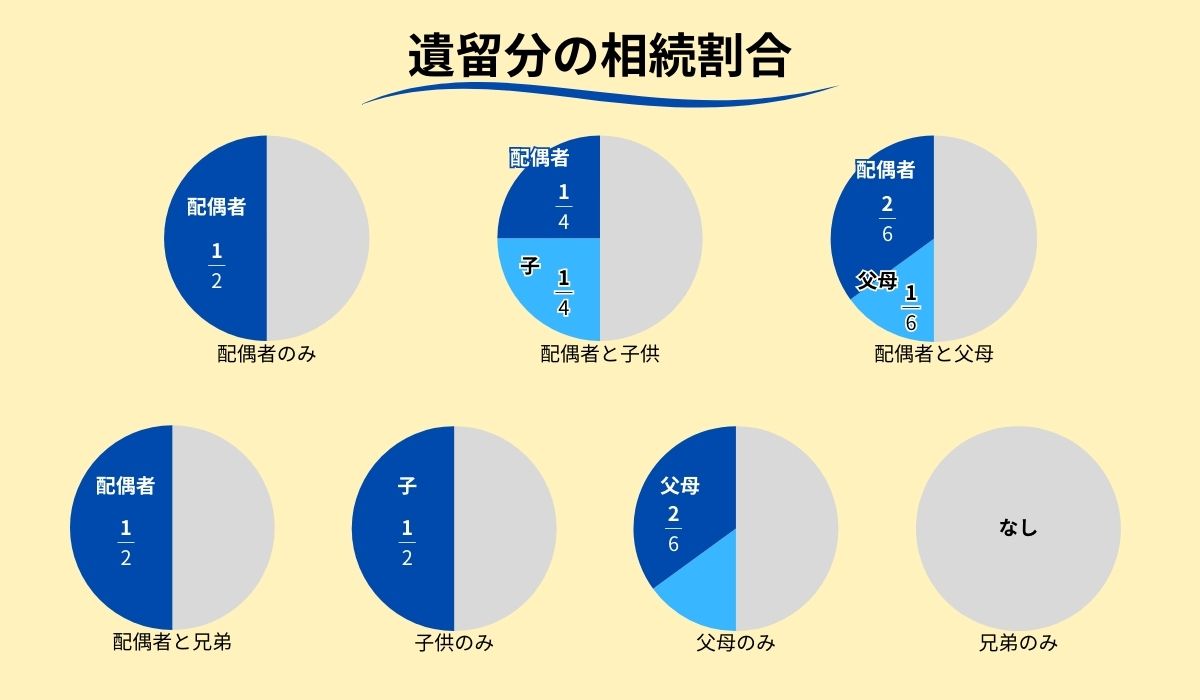

相続人ごとの遺留分割合

遺留分割合は被相続人との関係と相続人の組み合わせで異なります。

相続人ごとの具体的な割合は、以下の通りです。

| 相続人の組み合わせ | 遺留分の割合 |

|---|---|

| 配偶者のみ | 配偶者:1/2 |

| 配偶者と子 | 配偶者:1/4 子全体で:1/4 |

| 子のみ | 子全体で:1/2 |

| 配偶者と両親 | 配偶者:1/3 両親全体で:1/6 |

| 両親のみ | 両親全体で:1/3 |

| 配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者:1/2 兄弟姉妹:0 |

遺留分割合は、配偶者や子が相続人となる場合は法定相続分の2分の1、直系尊属(両親や祖父母)のみが相続人となる場合は法定相続分の3分の1です。

関連記事:遺留分は必ずもらえるのかを解説

遺留分を侵害されたときに対象となる財産

遺留分侵害額請求の対象となる財産は、遺言によって特定の相続人や第三者に承継される財産だけではありません。

遺留分算定の基礎となる財産は、大きく3つに分類されます。

遺贈

遺贈とは、被相続人が遺言によって、特定の相続人または第三者に財産を無償で譲ることです。

遺贈の対象となる財産は「現金」「不動産」「株式」など多岐にわたり、相続人だけでなく、相続権のない個人や法人に対しても行えます。

しかし、遺贈によって特定の人に多くの財産が渡る場合、他の法定相続人の遺留分を侵害するケースがあります。

遺贈によって遺留分を侵害された遺留分権利者は、侵害された遺留分相当額の金銭による請求(遺留分侵害額請求)が可能です。

遺言書の確認方法については、以下の記事もご覧ください。

関連記事:遺言書があるかどうかを確認する方法は?自筆・公正・秘密の3種類に分けて解説

死因贈与

死因贈与とは「自分が死亡したら財産をあげます」と、生前に約束する贈与契約を指します。

この契約は、贈与者(被相続人)が死亡したときに効力が発生します。

死因贈与は、生前に贈与者と受贈者の間で合意が必要です。

遺贈と混同されやすいですが、両者には以下の違いがあります。

| 遺贈 | 被相続人が遺言によって単独で行う |

|---|---|

| 死因贈与 | 贈与者と受贈者の双方の合意に基づく契約 |

死因贈与によって、特定の相続人や第三者に過大な財産が贈与された場合、遺留分侵害額請求の対象になる可能性があります。

生前贈与・特別受益

生前贈与は、被相続人が生前に特定の相続人や第三者に財産を譲る行為です。

一方で、特別受益とは、生前贈与や遺贈によって、特定の相続人が他の相続人よりも多くの財産を受け取った場合に、相続分を調整するために設けられた制度です。

特別受益と認定された場合、相続財産に加算して相続分を計算し、他の相続人との公平性を保ちます。

たとえば、被相続人が生前に子の住宅購入資金を援助した場合などでは、その金額が特別受益とみなされるケースがあります。

特別受益とみなされると、その贈与は相続財産に加算され、受益者の取得分が調整されるのです。

生前贈与には相続税対策や財産の早期移転といったメリットがありますが、相続開始前1年以内の贈与は、被相続人の財産としてカウントされ、遺留分侵害額請求の対象になる可能性があります。

一方、相続開始前の1年前の日より前の贈与は原則として遺留分の算定対象になりませんが、贈与者(被相続人)と受贈者が遺留分侵害を認識していたときは、例外的に対象となる場合があります。

さらに、法定相続人への生前贈与が特別受益に該当する場合は、相続開始前10年以内の贈与も遺留分算定の対象です。

| 贈与の対象者 | 遺留分侵害額請求の対象になる期間 |

|---|---|

| 相続人・第三者 | 原則:相続開始前1年以内の生前贈与 例外:相続開始の1年前の日より前の生前贈与(贈与者と受贈者が遺留分侵害を認識していた場合) |

| 法定相続人 | 相続開始前10年以内(特別受益と認定された場合) |

生前贈与と特別受益の違いについての詳細は、こちらの記事を参考にしてください。

関連記事:特別受益と生前贈与の違いは?計算方法や贈与税・持ち戻しの免除についても解説

お役立ちガイド

相続における不公平や相続関係者のトラブルでお悩みの方は、

ぜひ弁護士法人アクロピースにご相談ください。

まずは初回60分の無料相談をご利用ください。

遺留分の割合と計算方法

遺留分の割合と具体的な計算方法について、相続人の構成に応じた違いや算出の手順を解説します。

遺留分の割合は、被相続人の相続人が誰であるかによって異なり、法定相続人ごとに定められた遺留分割合を基に計算しなくてはいけません。

また、個別的遺留分は、総体的遺留分を基準として各相続人の法定相続分の割合に応じて按分します。

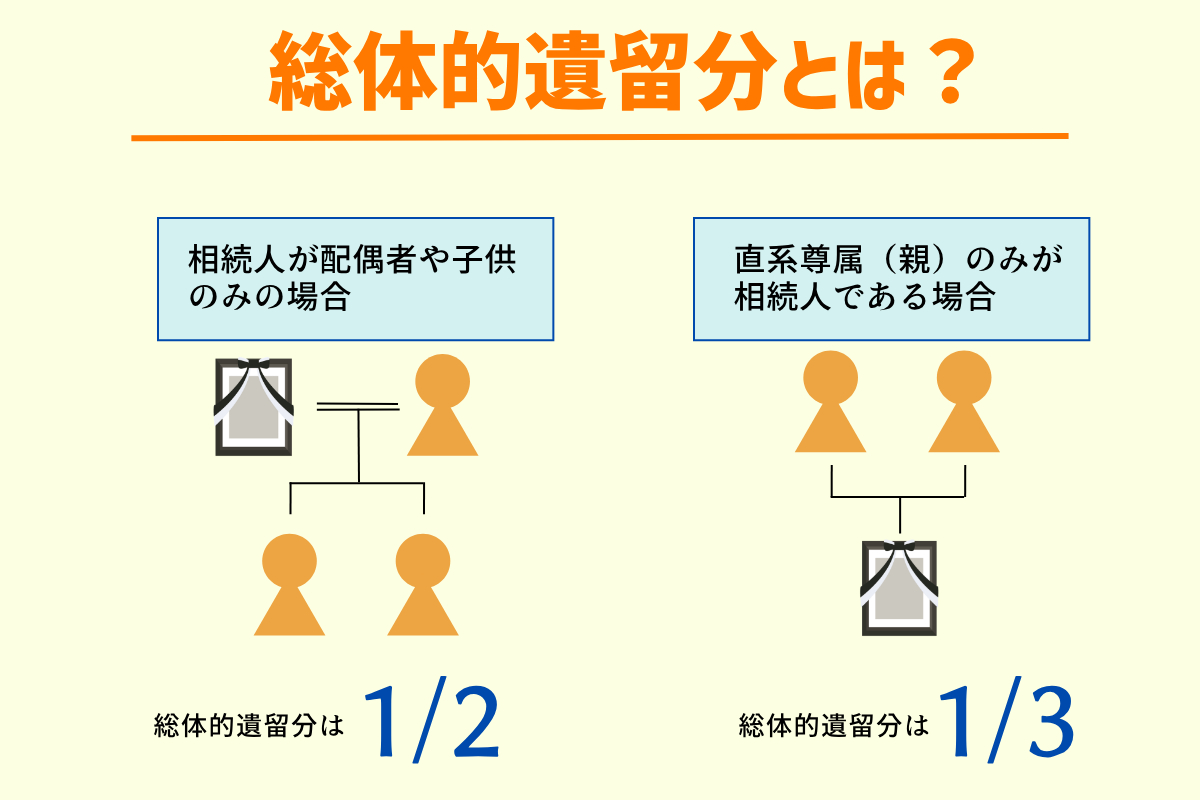

総体的遺留分

総体的遺留分とは、遺産全体のなかでどのくらい遺留分を持っているかを示す割合です。

割合は法律で決まっており、相続人によって異なります。

- 直系尊属のみが相続人である時は3分の1(民法第1042条1項1号)

- それ以外の場合は2分の1(民法第1042条1項2号)

相続人が父母や祖父母のみといった、直系尊属のみの場合は総体的遺留分が3分の1になります。

相続人が配偶者や子のみの場合には、総体的遺留分は2分の1になります。

個別的遺留分

個別的遺留分とは、相続人一人ひとりが受け取れる、遺留分の具体的な金額です。

個別的遺留分の割合は、基本的には総体的遺留分割合に各相続人の法定相続分割合を乗じて算出されます。

たとえば、相続人が配偶者および子2人の場合には、個別的遺留分の割合は以下の通りです。

- 配偶者:総体的遺留分2分の1×法定相続分2分の1=4分の1

- 子:総体的遺留分2分の1×法定相続分4分の1=8分の1

もっとも、相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合は、結論が異なり、配偶者が遺産全体の2分の1を遺留分として取得します。

まず、相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合、総体的遺留分は2分の1になります。

そして、この場合の法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です(民法第900条3号)。

配偶者の個別的遺留分を計算すると、遺産全体の8分の3が配偶者の遺留分とも思えます。

しかし、兄弟姉妹には遺留分がなく、配偶者以外に遺留分権利者がいませんので、遺留分を配偶者と兄弟姉妹で分け合う必要はありません。

そのため、配偶者が遺留分として遺産相続の2分の1をすべて取得できます。

遺留分の計算の具体例

遺留分の計算方法は、相続人の構成や遺産の総額によって異なります。

具体的なケースを想定しながら、どのように遺留分を求めるのかについて解説します。

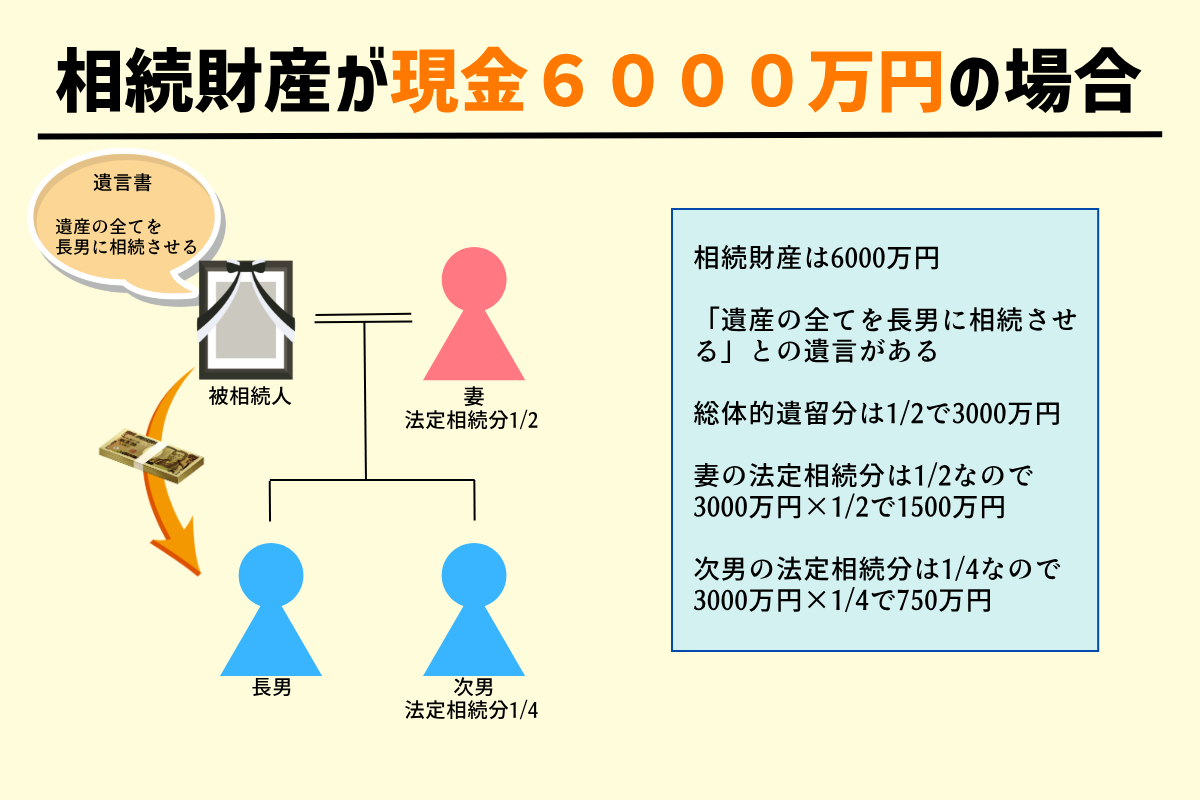

相続財産が現金6,000万円の場合

被相続人が夫で、相続人が妻、長男、次男の3名とします。

「遺産のすべてを長男に相続させる」という遺言があったケースを例に、遺留分を計算してみましょう。

まず、総体的遺留分は、相続人が配偶者と子のみなので、2分の1となります。

そのため、総体的遺留分は3,000万円です。

そこから、各相続人の個別的遺留分を計算します。

- 妻の法定相続分は2分の1なので、3,000万円×2分の1で1,500万円

- 次男の法定相続分は4分の1なので、3,000万円×4分の1で750万円

相続財産が不動産のみの場合

相続人が、個別的遺留分に相当する遺産を取得できない場合、遺留分を侵害されたとして遺留分を侵害している者に対して遺留分を請求できます(民法1046条1項)。

この請求する権利のことを、遺留分侵害額請求権といいます。

遺留分侵害額請求は、遺留分に相当する金銭の支払いを求める権利です。

相続財産が不動産のみの場合でも金銭で請求します。

ただし、不動産については、その評価額をめぐってかなりシビアに争われます。

不動産の評価額の主な算出方法は以下の通りです。

- 固定資産税評価額をそのまま不動産の評価額とする

- 路線価をもとに不動産の評価額を計算する

- 不動産の実際の取引価格(実勢価格)を不動産評価額とする

評価方法によって、不動産の評価額が異なると、遺留分額にどのような影響があるのかを見ていきましょう。

現金6,000万円の相続の事例で、現金6,000万円を不動産に置き換えて見ていきます。

不動産を固定資産税で評価して、不動産の評価額を6,000万円とした場合

→上記の事例と同様に、妻は1,500万円、次男は750万円を長男に請求できます。

これに対して、実勢価格で評価すると1億円とした場合は、以下の通りです。

- 妻の法定相続分は2分の1なので、妻の個別的遺留分は5,000万円×2分の1で2,500万円

- 次男の法定相続分は4分の1なので、次男の個別的遺留分は5,000万円× 4分の1で1,250万円

このように、不動産の評価額により、妻は1,000万円、次男は500万円の差が生じます。

不動産の評価額をどうやって決めるかで、遺留分の金額に大きく差が出ます。

遺産分割割合をかける対象となる財産(基礎財産)の範囲

遺留分の計算において、基礎財産の範囲の正確な把握が重要です。

基礎財産とは、遺産分割割合を適用する財産の総額を指し、被相続人が死亡時に所有していた財産に加え、一定の生前贈与も含まれます。

遺産分割割合をかける対象となる財産(基礎財産)の算出方法

遺留分を算定する基礎となる、基礎財産はどのように算出されるのかを見ていきましょう。

基礎財産は、以下の計算で算出します(民法第1043条1項)。

基礎財産=被相続人が相続開始時点で有していた財産(遺贈・死因贈与された財産含む)+被相続人から生前贈与された財産-相続債務

ただし、生前贈与された財産については、すべてを加算できるわけではありませんので注意が必要です。

生前贈与を基礎財産に加算できるのは、相続開始(被相続人が亡くなったとき)の1年以内にしたものに限られています(民法第1044条1項本文)。

もっとも、当事者双方(贈与した者と贈与を受けた者)が、遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与したときは、1年より前の生前贈与も加算できます(民法第1044条1項ただし書き)。

なお、当事者双方が遺留分権利者に損害を加える事実を認識していれば足り、損害を加える意思までは必要ではないとされています。

また、相続人の1人に対する生前贈与の場合には、相続開始から10年以内の贈与である必要があります(民法第1044条3項)。

さらに、10年以内の贈与であっても、婚姻もしくは養子縁組のため、または生計の資本として受けた贈与である必要もあります。

遺留分を請求する相続人が、被相続人から生前贈与を受けている場合には、個別的遺留分を算出するにあたって、特別受益の額を控除する必要があります(民法第1046条2項1号)。

基礎財産と遺留分算出の具体例

それでは、基礎財産の算出とそれに基づく遺留分の算出方法について、具体的に見ていきましょう。

被相続人が父親、相続人が長男および次男の2名で「相続財産をすべて長男に譲る」との遺言書があったケースです。

父親の死亡時点の財産は2,500万円ですが、次男には父親が亡くなる5年前に、被相続人から贈与を受けた500万円の特別受益があります。

まず、父親には死亡時点の2,500万円がありますので、死亡時財産は2,500万円です。

その額に、次男の特別受益として500万円が加算されますので、基礎財産は3,000万円です。

基礎財産が確定したら、総体的遺留分を算出します。

相続人が子ども2人のみですので、基礎財産の2分の1である1,500万円が総体的遺留分です。

次に、個別的遺留分を算出しますが、次男の法定相続分は2分の1ですので、個別的遺留分は750万円が遺留分となります。

しかし、遺留分を算出するにあたっては、遺留分を請求する相続人が被相続人から生前贈与を受けている場合には、その額を控除する必要があります。

そのため、次男が長男に対して遺留分として請求できるのは、750万円から生前贈与額の500万円を控除した250万円になるのです。

基礎財産の評価時期

遺留分算定の基礎財産は、相続開始時点を基準に算定します。

遺留分の権利が具体的に発生するのが相続開始時点であることや、権利関係が早期に安定すること等が理由です。

そのため、相続開始後に不動産の価格が上昇しても、相続開始時の価格で基礎財産を算出します。

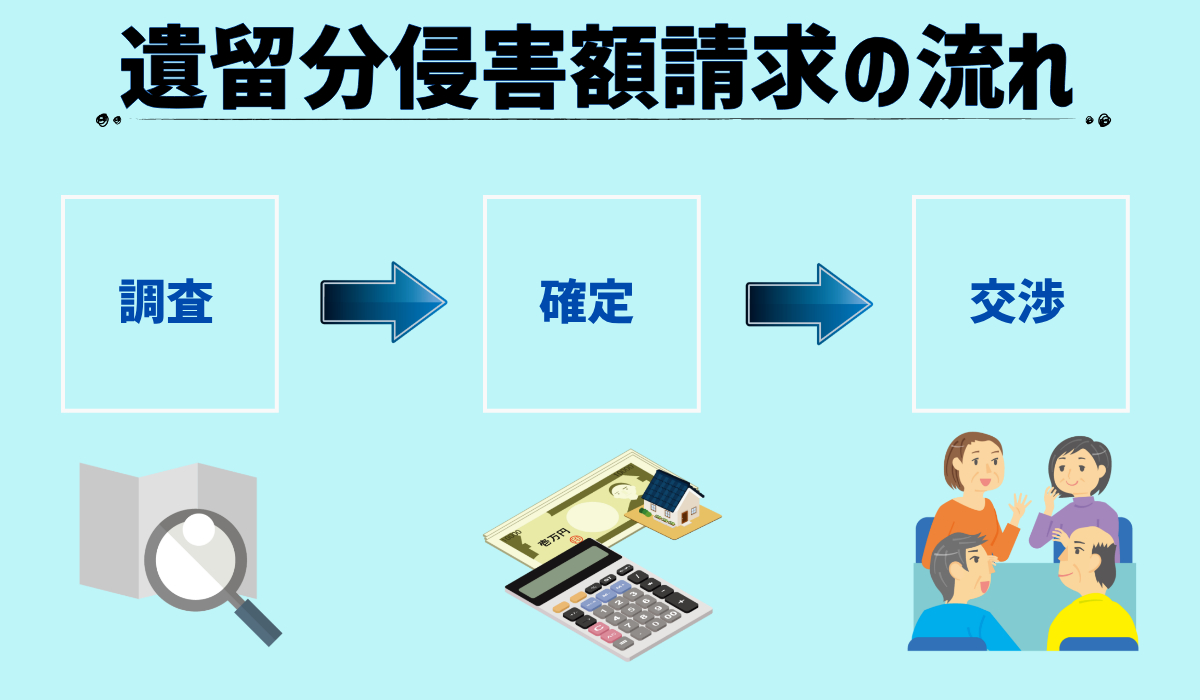

遺留分侵害額請求の流れ

遺留分が侵害された場合、自ら侵害されたことを主張しなければ、権利の行使はできません。

遺留分侵害額請求の手続きの順序は、以下の通りです。

1. 遺留分を侵害した人と話し合う

遺留分侵害額請求は、まず遺留分を侵害している相手と話し合いを試みます。

話し合いの進め方に決まった形式はありませんが、相手方に遺留分を請求する意思を明確に伝えることが重要です。

ただし、意思表示の有無をめぐって争いになる可能性があるため、口頭ではなく内容証明郵便による通知が望ましいでしょう。

内容証明郵便であれば、請求内容や送付日を証拠として残せるため、トラブルを回避できます。

話し合いの段階で双方が合意に至れば、遺留分侵害額の支払いを受けて解決となります。

話し合いが合意できたときは、後から蒸し返されないように、必ず合意書を作成するようにしてください。

合意が得られない場合は、遺留分侵害額請求の調停を申立てます。

2. 家庭裁判所での調停

遺留分をめぐる話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所に遺留分侵害額請求の調停を申立てます。

調停では、中立的な調停委員が間に入り、双方の意見を調整しながら合意を促します。

遺留分侵害額請求の調停申立には、以下の書類が必要です。

| 必要書類 | 必要書類 |

|---|---|

| 遺留分侵害額の請求調停の申立書(家事調停申立書) | 記入例(遺留分侵害額の請求) |

| 被相続人の戸籍謄本 | 出生から死亡までのすべての戸籍謄本 |

| 相続人の戸籍謄本 | 相続人全員の戸籍謄本 |

| 被相続人の子どもで死亡している人の戸籍謄本 | 出生から死亡までのすべての戸籍謄本 |

| 被相続人の父母が相続人に含まれ、父母の一方が死亡している場合の戸籍謄本 | 死亡の記載がある戸籍謄本 |

| 遺言書の写し | または、遺言書の検認調書謄本の写し |

| 財産の内容を証明する資料 | 不動産登記事項証明書、預貯金の残高証明書など |

| 収入印紙 | 1,200円分 |

| 家庭裁判所との連絡用郵便切手 | 金額は申立先の家庭裁判所によって異なる |

調停で合意が成立した場合、家庭裁判所によって調停調書が作成されます。

この調停調書は確定判決と同じ効力を持ち、相手方が合意内容を守らない場合は、強制執行の申立てが可能です。

合意できなかった場合は、遺留分侵害額請求の訴訟の提起を検討します。

制度上は遺留分侵害額請求は訴訟を起こす前に、調停を経なければいけません(調停前置き主義)が、実務上はいきなり訴訟も可能です。

3. 訴訟の提起

遺留分侵害額請求の調停で合意に至らなかった場合、侵害している相手に訴訟を提起します。

訴訟を起こす裁判所は、請求金額によって異なります。

| 140万円を超える場合 | 地方裁判所へ訴状を提出 |

|---|---|

| 140万円以下の場合 | 簡易裁判所へ訴状を提出 |

遺留分侵害額請求の訴訟手続は、法的な専門知識が求められるため、弁護士に依頼するのが一般的です。

弁護士は法律に基づいた適切な主張や証拠の準備が行えるため、訴訟を有利に進められます。

遺留分侵害額請求の流れについての詳細は、こちらの記事を参考にしてください。

関連記事:遺留分の請求の仕方とは?遺留分侵害額請求の流れをくわしく解説

弁護士法人アクロピースは、相続トラブルの解決実績が豊富です。無料相談も可能なので、問い合わせフォームから気軽にお問い合わせください。

遺留分侵害額請求権には期限がある

遺留分侵害額請求権には時効があり、期限を過ぎると消滅します。

時効には、以下の2つの期限があります。

- 相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ったときから1年(民法第1048条)

- 相続の発生を知らなかった場合でも、相続開始から10年が経過すると請求権は消滅

10年の制限期間は「除斥期間」と呼ばれ、遺留分を請求する人の事情に関係なく、自動的に進行します。

遺留分侵害額請求の期限については、こちらの記事をお読みください。

関連記事:遺留分侵害額請求の時効の記事を見る

遺留分侵害額請求を弁護士に依頼するメリット

遺留分侵害額請求は法的な専門知識が必要であるため、弁護士への依頼によって適切な対応が図れます。

弁護士に遺留分侵害額請求を任せる主なメリットは、次の通りです。

| 適正な遺留分侵害額の算定 | 相続開始時の財産に加え、相続前1年以内の生前贈与や相続人への特別受益(相続前10年以内の贈与)を考慮して適正な遺留分侵害額を算定 |

|---|---|

| 交渉が決裂した場合の対応 | 相手方が請求に応じてくれないときの調停や訴訟において、弁護士は法律に基づいて主張を整理するため、適切な対応が可能 |

| 心理的負担の軽減 | 弁護士の代理交渉によって、相手方との直接のやり取りを減らし、精神的ストレスを軽減できる |

弁護士への依頼には費用がかかりますが、適正な請求やスムーズな交渉を実現できるため、それを上回るメリットがあります。

遺留分侵害額請求を弁護士に依頼する費用については、こちらの記事を参考にしてください。

関連記事:遺留分侵害額請求にかかる弁護士費用は?認められている範囲や自分でできるのかも解説

関連記事:遺留分問題は弁護士に相談すべきかについて解説

お役立ちガイド

相続における不公平や相続関係者のトラブルでお悩みの方は、

ぜひ弁護士法人アクロピースにご相談ください。

まずは初回60分の無料相談をご利用ください。

相続放棄のご相談で財産調査と調停を経て一人当たり2000万円の遺留分を得た事例

他の相続人から「借金が多いから相続放棄してほしい」と促されても、その言葉を鵜呑みにするのは危険です。実際には多額の資産が隠されているケースがあり、適切な調査を行うことで本来受け取るべき財産を確保できる可能性があります。

“被相続人のAさんの遺言は多くの遺産をCさんに相続させる内容でした。Bさんはご兄弟であるCさんから連絡を受け、相続放棄をするために弊所にご相談。遺留分侵害額請求を行い、約2,000万円の遺留分を得て解決”

この事例では、

- 「相続放棄ありき」ではなく、弁護士が慎重に資産調査を行ったこと

- 評価の難しい収益不動産について、有利な査定根拠を示して調停委員を説得したこと

これらの結果、当初は0円になるはずだったところ、遺留分侵害額請求を行い、約2,000万円の遺産を受け取る形になりました。 弁護士に相談することでご自身の利益を守ることも可能です。

事例詳細については下記になります。さらに詳しく事例内容を知りたい方はぜひご覧ください。

まとめ|遺留分を正しく理解して相続に備えよう

遺留分について簡単にわかりやすく解説しました。

- 遺留分は一定の相続人に保障される最低限の遺産取得割合

- 遺留分の侵害とは遺産の最低限の取得割合より、相続によって得られる財産の方が少ない状態

- 遺留分の割合は配偶者と子は法定相続分の1/2で、直系尊属は1/3

- 遺留分侵害額請求の対象になりうるのは「遺贈」「死因贈与」「生前贈与」された財産

- 遺留分の算出は総体的遺留分から個別的遺留分の順で算出する

- 遺留分侵害額請求の流れは「遺留分侵害者との話し合い」「調停の申立て」「訴訟の提起」の順

- 遺留分侵害額請求権には期限があり、消滅時効が遺留分の侵害を知った日から1年、除斥期間は被相続人が死亡してから10年

遺留分侵害額請求権の行使は、個人では難易度が高いため、弁護士の力を借りるのが賢明です。

相続問題の相談はアクロピース

初回60分相談無料

丁寧にお話をお伺いします。

まずはお気軽にご連絡ください

【無料相談受付中】24時間365日対応