【無料相談受付中】24時間365日対応

遺留分侵害額請求から強制執行に至るまでの流れとは?対応方法も解説

「請求を受けてからどんなことをしたら強制執行される可能性がある?」

「請求を受けた場合の適切な対応方法は?」

など、遺留分侵害額請求を受けて不安に思っていませんか。

相続・遺言の相談を300件以上取り扱ってきた弊所が、遺留分侵害額請求から強制執行に至るまでの流れや、強制執行を回避する方法を解説します。

遺留分侵害額請求のことで、少しでもお困りのことがあればお早めに専門家にご相談いただくことをお勧めします。

弁護士法人アクロピースは累計約7,000件以上の相談実績に基づき、遺留分侵害額請求・遺産分割協議について、まずは無料相談から受け付けております。

ご相談は早いほどあなたが消耗しませんし、有利な結果に落とし込める可能性も高くなります。

相続問題の相談はアクロピース

初回60分相談無料

丁寧にお話をお伺いします。

まずはお気軽にご連絡ください

【無料相談受付中】24時間365日対応

遺留分侵害額請求とは

遺留分侵害額請求とは、遺言や贈与等によって遺留分よりも少ない金額しか受け取れなかった相続人が、遺贈や贈与等を受けた者に対して遺留分の不足額を請求することです。

具体的には、遺留分侵害額相当額の金銭を請求できます。

もともと遺留分減殺請求という名称でしたが、民法の改正により、現行法においては遺留分侵害額請求権という名称に変わりました。

なお、旧法下では、遺留分減殺請求権は、遺贈、贈与等されたもの自体の返還を請求できる権利でしたが、現行法においては、上述のとおり、遺留分侵害額相当額の金銭を請求できる権利へと変更されています。

関連記事:遺留分侵害額請求の記事を見る

遺留分は法律上認められた権利

遺留分は一定の法定相続人に保証された遺産の最低限の取り分です。

遺留分は、法律上保護された権利で、遺言によってもこの権利を奪うことはできません。

遺言に、全財産を自分に相続させると書いてあったとしても、他の相続人の遺留分は消えません。

遺留分は遺言に優先するのです。

なお、遺留分が認められるのは、配偶者、子、両親です。兄弟姉妹には遺留分はありません(民法1042条)。

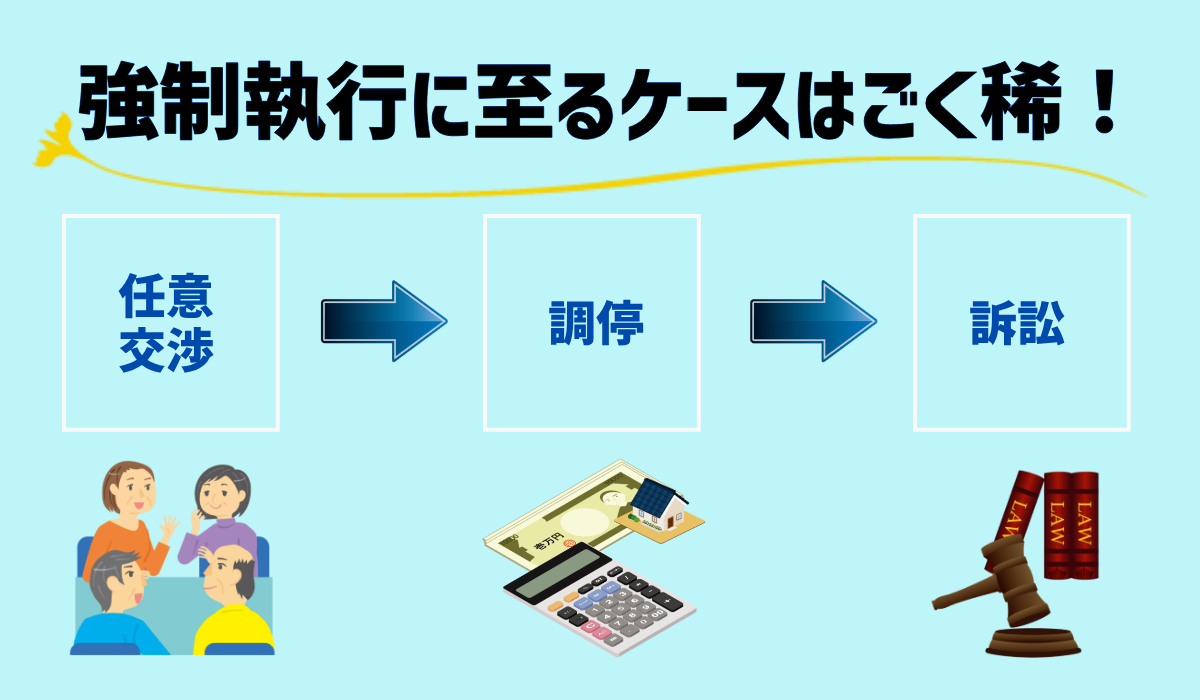

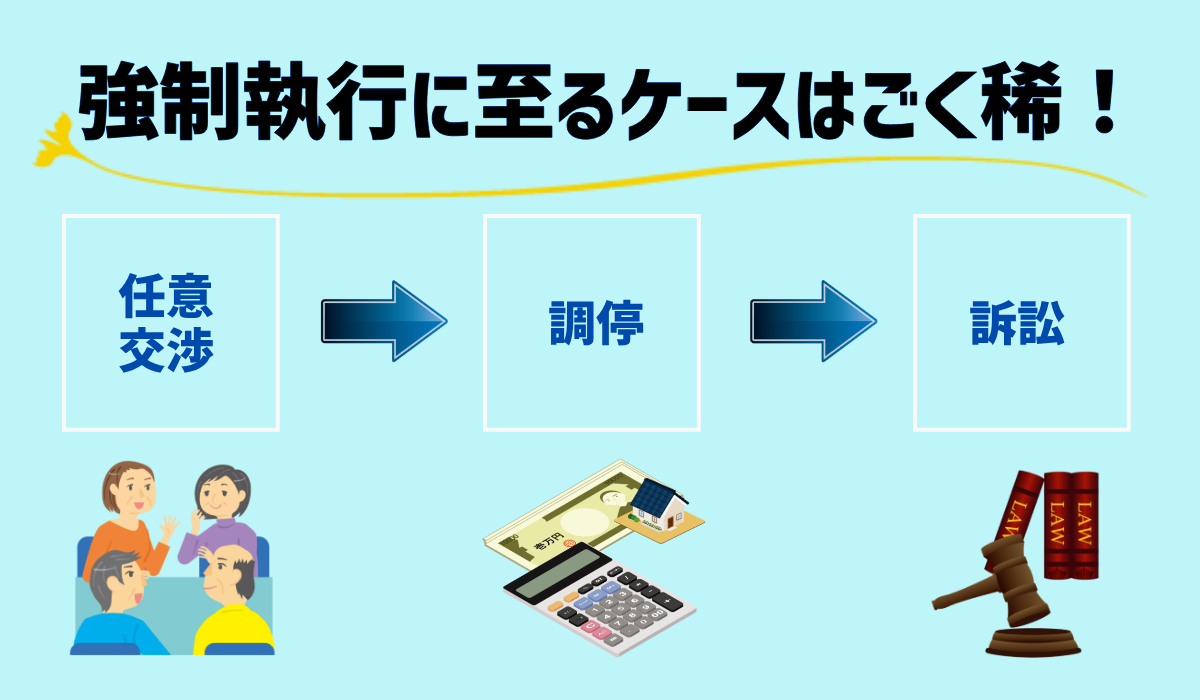

遺留分侵害額請求で強制執行に至るケースはごく稀

遺留分侵害額請求は、一般的に

- 任意交渉

- 調停

- 訴訟

の大きく3つの手続を経て進んでいきます。

| 任意交渉 | 裁判所を介さずに相手方と行う直接の交渉です。 |

|---|---|

| 調停 | 家庭裁判所にて調停員会に間を取り持ってもらいながら、合意を模索する手続です。 |

| 訴訟 | 当事者同士が主張・立証を行い、最終的に裁判所の判断が下される手続です。 |

・調停で合意が成立したのにそれに従わない

・訴訟で判決が下されて確定したのにそれに従わない

ということをしない限り、強制執行に至ることはありません。

遺留分侵害額請求に適切に対応すれば、強制執行に至ることはほとんどないといってよいでしょう。

遺留分侵害額請求から強制執行に至るまでの流れ

遺留分侵害額請求を受けてから強制執行に至るまでは、5ステップの段階があります。

これらについて、より詳しく説明します。

①遺留分侵害額請求通知書が内容証明郵便で届く

遺留分侵害額請求は、遺留分権利者が請求権を行使して初めて金銭債権が発生します。

そのため、遺留分侵害額請求をする側は、まずは遺留分侵害額請求を行使する旨の意思表示として通知書を送るのが最初の流れです。

特に配達証明付き内容証明郵便によって、遺留分侵害額請求の意思表示をすることが多いです。

遺留分侵害額請求権には後述するように消滅時効があるため、この消滅時効の完成前に権利を行使したことを証拠として残すためにこのような方法が取られます。

②裁判外で交渉したが話し合いがまとまらない

内容証明郵便で請求の意思表示を受けた後は、まずは裁判所を介することなく当事者同士で話合いをするのが通常でしょう。

受け取った通知書の内容が正当なもので、相手方の主張を認めるのであれば、金額や支払い時期などを協議してとりまとめ、合意書を作成して解決に至ります。

交渉がまとまらなければ、次のステップとして調停による解決を目指すことになります。

③家庭裁判所に遺留分侵害額調停が申し立てられる

裁判所を介さない直接の話し合いで解決に至らなかった場合は、次に、遺留分侵害額請求調停が申し立てられることが一般的です。

遺留分侵害請求は、「調停前置」とされており、原則として訴訟の前に調停を経なければいけないとされています(家事事件手続法257条)。

例外的に、裁判所が事件を調停に付することが相当でないと認めるときは、調停を経ることなく直接訴訟を提起することができます。

具体的には、任意交渉の段階で対立がかなり激しく、調停による解決が見込まれない場合です。

しかし、遺留分が問題になる事件は親族間の感情的対立を含むことが多いため、まずは冷静な話し合いの場として調停手続を経るのが相当といわれています。

調停手続で合意が形成できれば、その内容を調停調書にて作成してもらい、解決に至ります。

調停がまとまらなければ、訴訟による解決を目指すことになります。

関連記事:遺留分侵害額請求の調停に関する記事を見る

④地方または簡易裁判所に遺留分侵害額請求訴訟を提起される

家庭裁判所で調停が成立しなかった場合、遺留分侵害額請求訴訟が提起されるでしょう。

訴訟の手続きは、侵害額が140万円以内であれば簡易裁判所、それ以上の場合は地方裁判所で行われます。

訴訟においては、当事者双方が、遺留分侵害の有無や侵害額に関する主張を行い、それらの主張を裏付ける証拠を提出します。

証拠調べをした結果、裁判所が判決によって事実認定して、遺留分侵害の有無や額について判決を下します。

⑤確定した判決に従わなかった場合に強制執行がなされる

第1審の判決に対しては控訴、第2審の判決に対しては上告という形での異議申し立てが可能です。

最終的に判決が確定した場合には、これに従わなければなりません。

例えば、判決の内容として「被告は原告に○○万円支払え」とあれば、そのとおりに支払いをしなければなりません。

判決に従わずに支払いをしないでいると、強制執行により取り立てられることとなります。

具体的には、強制執行により強制的に財産を差し押され、不動産が競売にかけられるなどして、財産を失うことになります。

遺留分侵害額請求で強制執行されないための対応方法

遺留分侵害額請求で強制執行されないために、具体的に行うべき適切な対応方法を解説します。

請求通知書が届いた場合に無視しない

まずは、遺留分侵害額請求通知書が届いたときは、無視や放置をしないことです。

通知書を無視し、調停にも訴訟にも出頭しなければ、原告の請求が認められて判決が確定してしまい、強制執行にかけられてしまう可能性があります。

放置をするとこちらの反論の機会を失ってしまいます。

しっかり対応すれば遺留分侵害額請求をはねのけることができたのに、放置したために支払を余儀なくされ、さらには強制執行に至ってしまったということさえもありえます。

絶対に無視や放置することなく、以下で説明するように請求が法律上認められるものなのかを検討しましょう。

請求者に遺留分の権利があるか確かめる

遺留分侵害額請求通知書が届いたら、通知書の送り主が本当に遺留分権者かを確かめましょう。

具体的には、法定相続人か、兄弟姉妹相続人でないかを確かめます。法定相続人でも被相続人の兄弟姉妹の場合には遺留分は認められないからです。

誰が法定相続人になるかについては、こちらの記事をご参照ください。

名前を聞いたことのないような人物でも、こちらが把握していないだけで、実は法定相続人であることもあり得ます。例えば、被相続人である父親のいわゆる隠し子の場合等です。

このように相続関係が複雑な場合には、通知書の送り主に自身が法定相続人であることがわかる資料の提出を求めたり、ご自身で専門家に依頼して相続関係調査をしてもらう必要があります。

通知書の送り主に遺留分の権利が認められないことがはっきりすれば、無視してもかまいません。

通知書の送り主が遺留分権者である場合には、次の時効を確認しましょう。

遺留分侵害額請求の権利に時効が成立していないか確かめる

遺留分侵害額請求には消滅時効があります。

遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅します(民法1048条)。

また、相続開始や遺留分侵害行為を知らなかった場合において、相続開始から10年を経過すると、遺留分侵害額請求権は除斥機関によって消滅します。

遺留分侵害額請求通知書が届いたら、時効によって消滅していないか、確認しましょう。

消滅時効に該当しない場合には、次の請求額が適切かどうかを検討します。

関連記事:遺留分侵害額請求の時効の記事を見る

請求額が適切であるか確かめる

次に、遺留分侵害額請求通知書に記載された請求額について、その額が適切であるか計算・検討しましょう。

以下に計算方法等を解説しますが、現実には遺留分の侵害額を算出するのはかなり難しいので、少しでも疑問がある場合は専門家に相談することをおすすめします。

遺留分の計算は適切か

遺留分の計算式は、次のとおりです。

総体的遺留分は、遺産全体における遺留分の割合です。被相続人の両親のみが相続人であれば3分の1、それ以外は2分の1です。

例えば、父が亡くなり、相続人が長男と次男の2人のみで、長男に全財産を譲る旨の遺言があった場合の次男の遺留分について計算してみましょう。

相続人は子どものみですから、総体的遺留分は2分の1、法定相続分も2分の1ですから、個別的遺留分は4分の1になります。

その他の具体例については、こちらで解説しています。

また、以下に、相続人ごとの遺留分割合を図にまとめましたので、参考にしてください。

| 総体的遺留分 | 配偶者 | 子 | 両親 | きょうだい | |

|---|---|---|---|---|---|

| 配偶者のみ | 2分の1 | 2分の1 | |||

| 配偶者と子 | 2分の1 | 4分の1 | 4分の1 | ||

| 配偶者と 両親 | 2分の1 | 6分の2 | 6分の1 | ||

| 配偶者と きょうだい | 2分の1 | 2分の1 | |||

| 子のみ | 2分の1 | 2分の1 | |||

| 両親のみ | 3分の1 | 3分の1 | |||

| きょうだい のみ |

遺産の評価は適切か

個別的遺留分割合を確認したら、次は、相手方の請求額の計算のもととなる遺産の評価が適切かを確認します。

特に問題となるのは、不動産と株式でしょう。

この2つの財産は、評価方法が難しい場合が多くあります。不動産や株式の評価で争いになりそうな場合は、早めに専門家に相談してください。

特別受益はあるか

遺留分請求者が、被相続人から特別受益に当たる生前贈与を受けている場合があります。

特別受益にあたる生前贈与があれば、その分を遺産に加えて遺留分を計算して、そこから特別受益額を差し引いたものが実際の遺留分侵害額となるので、請求額を大幅に減額できる可能性があります。

特別受益があるかについては、調べた方がよいでしょう。

さらに詳しい計算方法については、こちらで詳しく解説しています。

正当な請求であれば話し合いに応じる

以上の観点から検討した上で、ある程度適切な金額の請求だと判断した場合、話し合いに応じて早期に支払に応じて解決に至ることも、十分に考えられる選択肢です。

話合いで円満に解決できることは、強制執行に至らないための最善の方法でしょう。

ただし、請求の内容が適切であると判断するのは難しいものです。支払いに応じる前に、一度弁護士に相談してみてください。

当事務所(弁護士法人アクロピース)に寄せられた遺留分侵害額請求に関する相談例

①父が亡くなり、自分にすべての財産を相続させる旨の遺言がある。相続財産は不動産も含めて3000万円である。妹から遺留分侵害額請求通知が来たが、妹も1000万円くらいの生前贈与を受け取っているはずであるという相談

この相談では、一見すると、妹はすでに遺留分である4分の1を取得していて、遺留分の支払いに応じる必要がなさそうです。

しかし、相続財産に不動産が含まれていますから、評価の仕方次第では、遺産の総額がもっと大きくなり、その結果として妹の遺留分が1000万円よりも大きくなる可能性があります。

また、妹への生前贈与をこちらが証拠をもってきちんと立証できるかも検討しておいた方がよいでしょう。

一見して支払わなくてもよいと思えるような場合でも、放置してしまうと、最終的には強制執行等の大きな不利益を被る可能性があります。

決して無視することはせず、念のため、一度弁護士に相談ください。

②遺留分侵害額請求通知が来たが、一度も名前を聞いたこともない人物である。詐欺だと思うから、対応しない方が良いのかという相談。

解説のなかでも例をあげましたが、被相続人が家族には伝えていない婚外子の可能性や、前妻の子の可能性等があります。

何らかの方法で被相続人の死と遺留分侵害行為を知り、侵害額請求をしてきたのかもしれませんから、対応しないというのはリスクがあります。

法定相続人を確定させるためには、必ず被相続人の出生から死亡までの戸籍を用意する必要があります。これにより前妻の子や認知した婚外子や前妻の子の存在を確認することができます。

とはいえ、戸籍を収集するのはかなりの手間を要します。専門家に依頼するのが良いでしょう。

知らない名前の人物から請求が来たときも、無視することなく、念のため弁護士に相談してみてください。

遺留分侵害額請求を受けたら弁護士に相談しよう

遺留分侵害額請求は請求額が適正であるかの判断が難しく、交渉が決裂する最大の原因が金額が折り合わないことです。

遺留分はもちろん、相続に関するトラブルは専門家を介して解決を目指すのがストレスもないですし、早く相談すれば、その分有利に進められることもあります。

相続に関して、何か気になることがあれば早めに弁護士に相談してください。

まとめ

・遺留分侵害額請求から強制執行に至るまで、任意交渉、調停、訴訟の大きく3段階を経る

・遺留分侵害額請求通知書が届いた際は無視せず、請求人や時効を確認

・請求額に疑問が残る場合は、専門家に頼るのがおすすめ

相続問題の相談はアクロピース

初回60分相談無料

丁寧にお話をお伺いします。

まずはお気軽にご連絡ください

【無料相談受付中】24時間365日対応