【無料相談受付中】24時間365日対応

遺留分を認めない遺言とは?具体例や遺言が認められないケースを分かりやすく解説

遺言に「遺留分の請求は認めません」「遺留分の請求はやめてください」と書いてあったら遺留分は請求できないのでしょうか。

この記事では、遺留分を認めない遺言の法律上の効力や、遺留分が請求できなくなる場合について解説します。

弁護士法人アクロピースは累計約7,000件以上の相談実績に基づき、遺留分侵害額請求・遺産分割協議について、まずは無料相談から受け付けております。

相続問題の相談はアクロピース

初回60分相談無料

丁寧にお話をお伺いします。

まずはお気軽にご連絡ください

【無料相談受付中】24時間365日対応

遺留分とは法律で補償されている相続人の取り分のこと

遺留分は、被相続人と近しい一定の相続人に保証された遺産の最低限の取り分のことをいいます。

具体的には、相続人のうち、兄弟姉妹を除く相続人に遺留分が認められます。

この取り分は、元々遺産を所有していた被相続人(お亡くなりになられた人)でさえも、奪うことはできません。

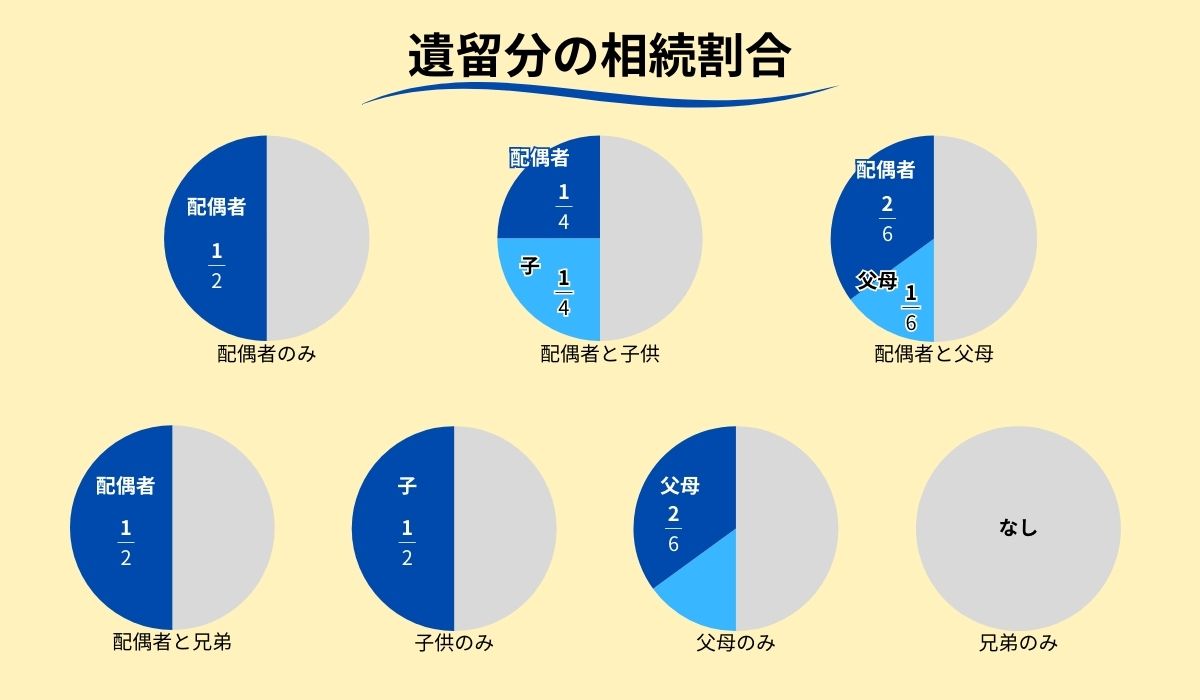

相続人全体の遺留分の割合は、相続人が被相続人の尊属のみの場合は3分の1、それ以外の場合は2分の1となります。その割合に各相続人の法定相続分をかけると、相続人一人ひとりの遺留分が計算できます。

詳しくは、遺留分とは何かをわかりやすく解説!法定相続分との違いや計算方法・具体例も紹介をご覧ください。

遺留分を認めない遺言とは?具体例を3つ紹介

遺留分を認めないと書かれている遺言には、どんなものがあるのでしょうか。

まずはその例を見てみましょう。

- 例その1

私が妻○○に財産の全部を遺すとしたのは、私亡き後も、老後の生活に不安を感じることなく、安心して過ごしてもらうためです。

妻は、結婚してからずっと私を支えてきてくれましたし、私の介護を献身的にしてくれました。

長男・次男は、私のこの気持ちをわかってくれるはずです。

お母さんが安心して暮らせるよう、遺留分の請求をすることなく、家族仲良く過ごしてください。

- 例その2

うちの家業は農家であり、代々長男○○が先祖代々受け継がれてきた不動産を守ってきました。

そこで、私も長男に全ての不動産を相続させることにします。

もし次男○○、長女○○が遺留分の請求をすれば、長男は家業である農家を続けることは難しくなりますし、そのことは次男、長女も分かってくれているはずです。

私が大切にしてきた田をこれからも末永く守ってもらえるよう兄妹仲良く過ごしてください。

- 例その3

私が、長男○○に財産の全部を遺すとしたのは、次男○○には、自宅の購入資金や次男の子○○への支援として既にたくさんの贈与をしているからです。

もう十分に財産を渡したと思うので、後は、お兄ちゃんに遺すことにしました。

私亡き後、お兄ちゃんに対して遺留分の請求をすることは考えないでください。

遺言にこのような文が書いてあるとき、遺留分の請求はできないのでしょうか。

関連記事:遺留分は必ずもらえるのかを解説

遺留分を認めない遺言があっても遺留分は請求できる

結論から言うと、遺言で遺留分の請求を禁止することはできません。

遺留分は、被相続人であっても奪うことができない相続人の遺産の最低限の取り分であるからです。

そのため、遺言に遺留分を認めない旨の文章が書いてあったとしても、遺留分を請求することができます。

関連記事:遺言書と遺留分の関係性の記事を見る

お役立ちガイド

相続における不公平や相続関係者のトラブルでお悩みの方は、

ぜひ弁護士法人アクロピースにご相談ください。

まずは初回60分の無料相談をご利用ください。

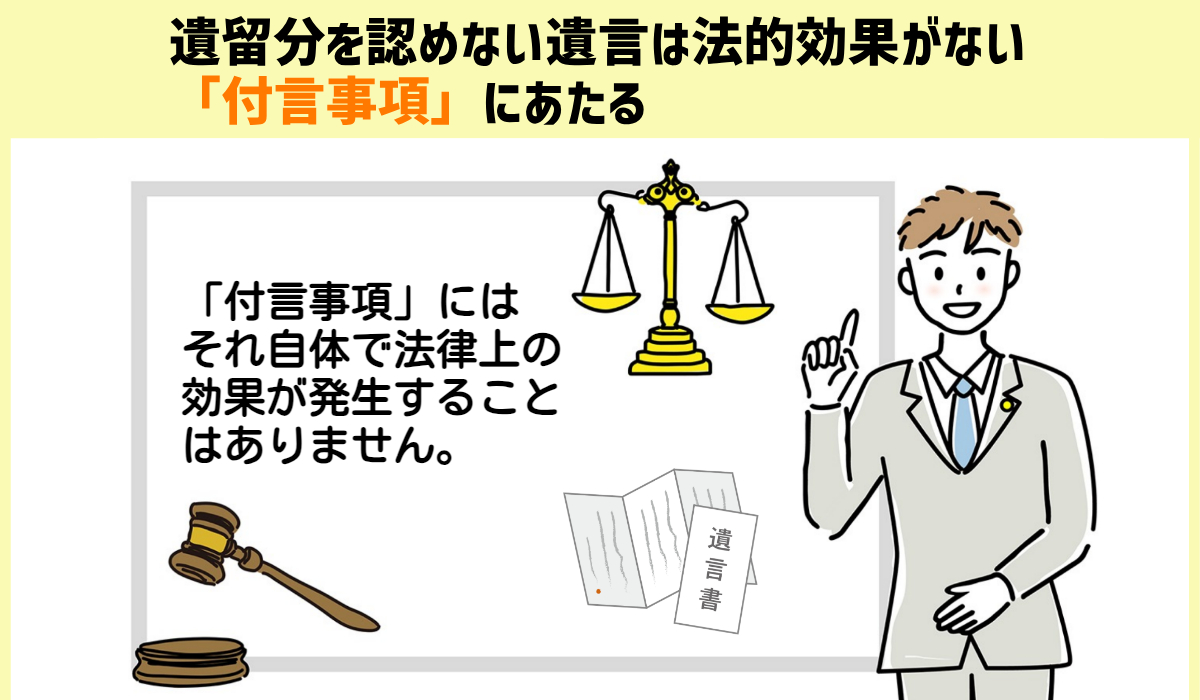

遺留分を認めない遺言は法的効果がない「付言事項」にあたる

では、遺言に書かれた「遺留分を認めない」という文章は、法律上どのように扱われるのでしょうか。

遺言に書かれることで法律上の効果が発生する事柄については、法律で決まっています。

これを「法定遺言事項」といいます。

法定遺言事項には、次のものがあります。

・相続人以外の遺贈や寄付などの財産の処分に関して

・子どもの認知などの身分に関して

詳しくは、

遺言書の効力はどこまで?書き方や無効なケース・いつから効力が発生するのかも解説の記事をご覧ください。

上記のような「法定遺言事項」以外の事項は「付言事項」といいます。

「付言事項」にはそれ自体で法律上の効果が発生することはありません。

遺言を作成する際、付言事項を書くことは必須ではありませんが、どうして遺言を作ろうと思ったのか、自分亡き後の家族にどのように行動してもらいたいかを伝えるために書かれることが多いです。

遺留分を認めないという文章も「付言事項」にあたるので、法律上の効果はなく、このような文章が遺言に書かれていたとしても遺留分を請求できます。

関連記事:遺留分の割合と計算方法を徹底解説|生前贈与がある場合の具体例付きでわかりやすく解説

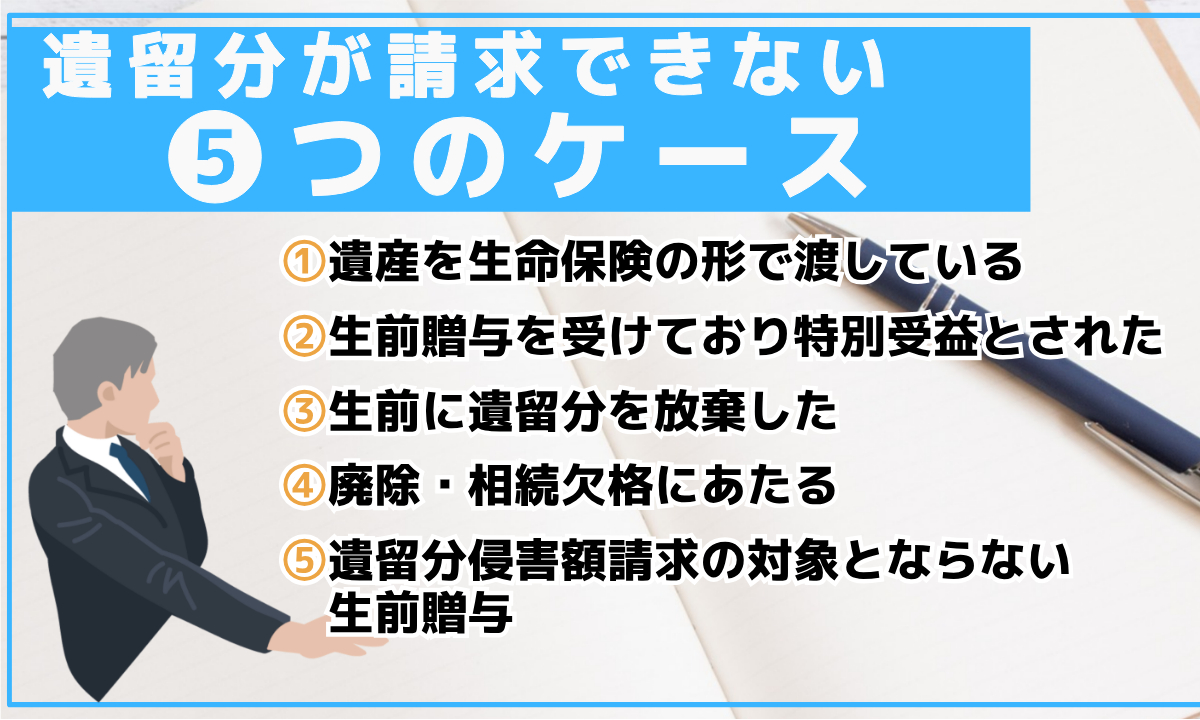

遺留分を請求できない5つのケース

遺留分を認めない遺言に法律上の効果が無いとしても、いつも遺留分は問題なく請求できるのでしょうか。

実は、遺留分が請求できない場合もあります。

ここでは、遺留分を認めない遺言が有るか無いかにかかわらず、遺留分が請求できない5つのケースを紹介します。

①遺産を生命保険の形で渡している場合

原則、生命保険金の形で受け取ったものについては遺留分は請求できません。

ただし、例外的に、生命保険金の額が遺産総額に比して極端に高額な場合は、遺留分が請求できることがあります。

以下で詳しく解説します。

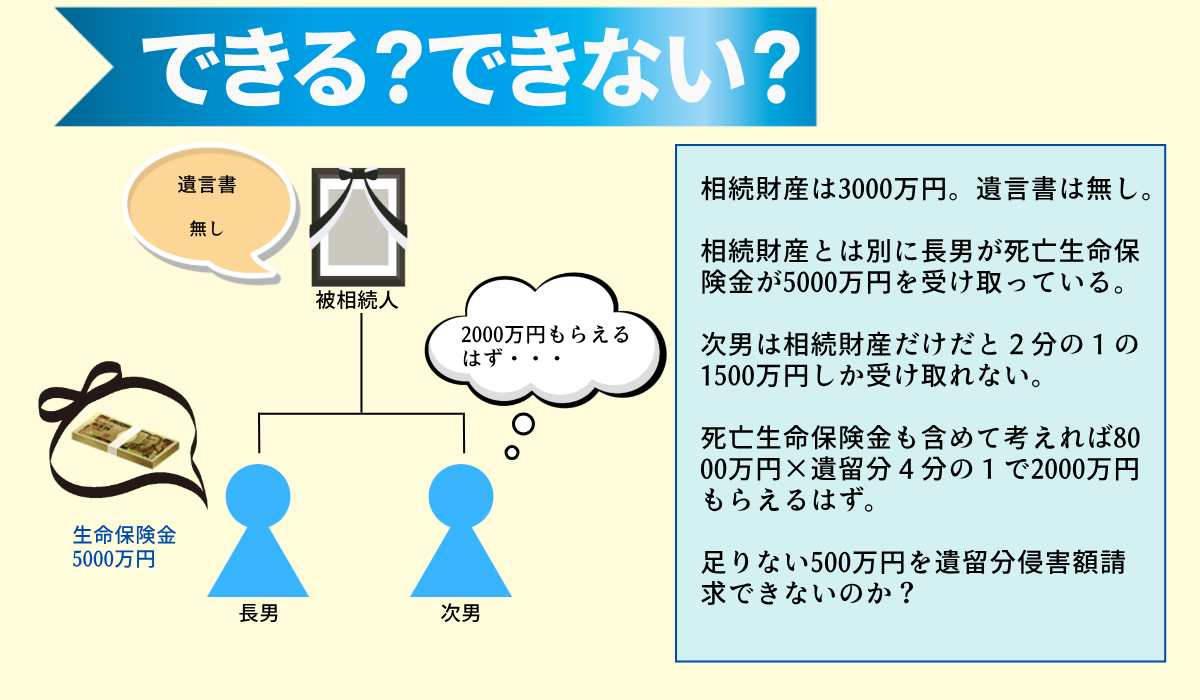

遺産を生命保険の形で渡している具体的事例

例えば、相続人が長男と次男。被相続人が亡くなったときに手元にある財産が3000万円で、遺言がない場合を考えてみましょう。

被相続人が生命保険に入っており、その受取人が長男とされていたことから、被相続人が亡くなったことにより、死亡保険金が5000万円支給されたとします。

このとき、死亡保険金を含めないで考えると、3000万円を2人で分けることになりますから、1人あたり1500万円ずつ受け取ることになります。

しかし、長男が受け取った死亡保険金5000万円を入れると8000万円になります。

相続人が尊属以外の場合なので、総体的遺留分は4000万円、相続人は2人なので個別的遺留分は、2000万円が遺留分となります。

すると、1500万円しかもらえなかった次男は、自分の遺留分が500万円侵害されたとして、長男に対し、遺留分侵害額請求ができるのでしょうか。

原則は生命保険金は遺産に含まれない

生命保険契約に基づく受給権は、あくまでも契約に基づき発生する権利です。

そのため、契約上「受取人」として定められた人に権利が発生し、被相続人の権利がその人が亡くなったことによって承継するわけではありません。

このように、被相続人を介さず、「受取人」がもとから持っていた権利という意味を込めて、生命保険金は、受取人の「固有の権利である」と言われます。

そのため、生命保険契約に基づき発生する死亡保険金の受給権は、受取人の固有の権利として、遺産に含まれないのが原則です。

極端な場合には例外もありうる

生命保険金の形になっていさえすれば、受取人の固有の権利とされ、他の相続人が何も言えないとしてしまうと、被相続人が、財産のうち、そのほとんどに生命保険契約を締結し、その他の遺産はほとんど無い状態にして、特定の相続人に有利な状況を作ることができてしまいます。

そうすると、他の相続人からすると、かなり不公平な状況になります。

そこで、被相続人の財産のうち、そのほとんどが生命保険契約に組み入れられてしまったような非常に不公平な状態になった場合には、相続人間の不公平を解消する規定である特別受益の規定(民法903条)を類推適用するという形で死亡保険金の受給権も遺産としてカウントされることになります。

極端な場合とは(裁判所の判断)

最高裁判所も以下のように判断しています(最高裁平成16年10月29日決定)。

「保険金の額,この額の遺産の総額に対する比率,保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係,各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して,保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には,同条の類推適用により,特別受益に準じて持戻しの対象となる。」

つまり、保険金の額や遺産の総額に占める比率等を考慮して、共同相続人間の不公平が著しいものとされる場合には、遺産と扱われることがあるということです。

裁判例の傾向を見ると、遺産に占める割合が、相続開始時に61%、遺産分割をした時点で77%を占めていた場合に、不公平が著しいと判断したケースがある(名古屋高裁平成18年3月27日決定)一方で、28%の場合(東京地裁平成27年6月25日)や26%の場合(東京地裁平成25年10月9日判決)に不公平が著しいとはいえないと判断したケースもあります。

遺産に占める割合だけでなく、その他の事情も含めて個別に判断されることになりますが、保険金の額が遺産総額の半分を超える場合には、著しく不公平と判断され、死亡保険金の受給権も遺産としてカウントしてもらえる可能性があるでしょう。

その場合には、上記の事案で、次男は長男に対して、遺留分侵害額請求ができるということになります。

弁護士法人アクロピースでは、これまで死亡保険金の特別受益該当性が争点となった事案を何度も扱ってきましたので、ご自分の場合にはどうなるのだろうと疑問に思われた方はお気軽にご相談ください。

なお、相続税の申告上、死亡保険金は遺産同様に申告の対象となります。

法律の話と税金の話は別となりますのでご注意ください。

②生前贈与を受けており、特別受益とされた場合

遺留分侵害額請求を行う人が、被相続人から生前贈与を受けていた場合に遺留分請求ができなくなることがあります。

民法は、被相続人から「生計の資本として贈与を受けた」場合、その贈与を特別受益と評価して、相続人間の公平を図る規定を置いています(民法903条1項)。

遺留分侵害額請求においても、特別受益とされた額が請求額から引かれることになります(民法1046条2項2号)。

詳しくは、遺留分とは何かをわかりやすく解説!法定相続分との違いや計算方法・具体例も紹介の記事をご覧ください。

「生計の資本として」というのは、被相続人が負う扶養義務の範囲を超える贈与を指すと言われており、特別受益にあたるか否かは、親族間の関係性や経済的事情によっても異なります。

典型例は、住宅購入のためにまとまったお金を支出してもらった場合等が挙げられます。

被相続人から生前に受けた贈与の全てが特別受益とされるわけではないので「この贈与が特別受益にあたる可能性がどれほどあるのか」と気になる方は弊所の弁護士にお尋ねください。

③生前に遺留分を放棄した場合

民法1049条1項には、遺留分権利者が、遺留分を放棄する制度があります。

ただし、遺留分の放棄が効力を生じるには、家庭裁判所の許可が必要です。

被相続人に生前に依頼されて「遺留分の請求はしません」という念書を書いたといったケースでは、遺留分を放棄したことになりませんから、遺留分の請求をすることができます。

自分の場合はどうなんだろうという方がいましたら、ぜひ弊所へご相談ください。

④廃除・相続欠格にあたる場合

相続欠格(民法891条)や、廃除(民法893条)にあたる場合には、遺留分を請求することができません。

ただし、相続欠格については、民法に定める相続欠格事由にあたるかを判断することが難しいケースが多いですし、家庭裁判所に対して廃除の請求を家庭裁判所にしたとしても、認められない場合もあります。

また、代襲相続の場合には、被代襲者が相続欠格や廃除となったとしても、相続人の地位を有するため、遺留分の請求ができます(887条2項)。

いわゆる親から「勘当」をされたとして、自分は相続人としての地位が無いと考えている方も多くいらっしゃいますが、実は相続人としての地位を有している場合も多いので、弊所にお気軽にご相談ください。

関連記事:遺留分は代襲相続でももらえる?孫と甥姪の違いや計算方法を解説【弁護士監修】

⑤遺留分侵害額請求の対象とならない生前贈与の場合

被相続人が生前に、自分以外の相続人に対し生前贈与をしていた場合、生前贈与を受けた相続人に対して遺留分侵害額請求をすることも考えられます。

しかし、以下の場合には、遺留分侵害額請求をすることはできません。

・被相続人が相続人に対して生前贈与を行ったもののうち、被相続人が亡くなる10年以上前の生前贈与(民法1044条3項、1044条1項第1文)

・被相続人が、相続人以外の者に対して行った生前贈与のうち、被相続人が亡くなる1年以上前の生前贈与(民法1044条1項第1文)

いずれも最近改正された民法に基づく規定になるので、被相続人が2019年6月30日以後に亡くなった場合に適用となります。

また、相続人に対してなのか、相続人以外に対してなのかを問わず、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をし、その結果、遺留分を侵害する状態となった場合には、定められた時期よりも前の贈与に関して、遺留分侵害額請求をすることができます(民法1044条1項第2文)。

詳しくは、遺留分とは何かをわかりやすく解説!法定相続分との違いや計算方法・具体例も紹介の記事をご覧ください。

遺留分の請求は弁護士に相談

遺留分の請求は、感情的な対立が生じやすく、当事者本人同士で協議してもなかなか解決の糸口を見つけられないことが多いです。

また、遺留分の計算は、そもそもの割合の計算も複雑ですし、遺留分の計算の前提となる財産の価値を算定することもなかなか難しいことが多いです。

特に遺産に不動産が含まれている場合には、その形状や立地などによって、価値の算定の際に見解が分かれることが多く、多くの専門的知見が必要となります。

関連記事:遺留分侵害額請求をわかりやすく解説!計算方法や請求のやり方、注意点も

関連記事:遺留分侵害額請求にかかる弁護士費用は?相場や安く抑える方法を解説

弁護士法人アクロピースは、遺留分侵害額請求を多数取り扱い、不動産の価値の算定にも強みを持っています。

遺留分の請求について悩んでおられる方は、ぜひ弊所にご相談ください。

お役立ちガイド

相続における不公平や相続関係者のトラブルでお悩みの方は、

ぜひ弁護士法人アクロピースにご相談ください。

まずは初回60分の無料相談をご利用ください。

遺留分についてよくある質問

遺留分は請求しなければもらえないのですか?

遺留分は、請求しなければ自動的にもらえる権利ではありません。

遺留分は、一定の法定相続人に法律上保障された最低限の取り分ですが、遺留分を侵害された場合には、自ら「遺留分侵害額請求」を行う必要があります。

請求の方法としては、まずは内容証明郵便での請求が基本となり、その後、協議や調停・訴訟を経て、金銭での支払いがなされる流れが一般的です。

注意すべきは、遺留分侵害額請求には**期限(時効)**がある点です。原則として「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間」の間に請求を行わなければ、権利が消滅するおそれがあります。

遺留分がもらえないケースについてはこちらの記事で解説しているので、ぜひご覧ください。

遺産が土地しかない場合、遺留分はどうやって受け取れますか?

遺産が土地などの不動産しかない場合でも、遺留分は金銭で請求・受け取ることができます。

遺留分侵害額請求権の行使によって発生する具体的な金銭支払請求権は、金銭債権であると法律で定められており、不動産そのものの共有を求めるものではありません。したがって、不動産を相続した相続人に対して、不動産評価額を基準に算出した金額分の遺留分侵害額を請求するのが通常です。

もっとも、不動産の評価方法(固定資産税評価額、路線価、時価など)によって金額が変動するため、評価に争いが生じるケースも多く見られます。

また、相手方に支払能力がない場合や、不動産をすぐに売却できない場合などは、分割払いや支払期限の調整など、柔軟な交渉が必要になります。

土地しかない相続における遺留分請求は、法的・実務的なハードルが高くなる傾向があるため、専門家のサポートを受けながら進めることが安心です。

関連記事:不動産しかない遺産でも遺留分は請求できる?現実的な対処法を解説

兄弟姉妹には遺留分はありますか?

兄弟姉妹には遺留分は認められていません。

遺留分が認められているのは、配偶者・子・直系尊属(親など)に限られます。兄弟姉妹は法定相続人となることはありますが、遺留分権利者には含まれません(民法1042条)。

したがって、たとえ兄弟姉妹が「法定相続分よりも少ない取り分しかもらえなかった」「全く遺産をもらえなかった」としても、遺留分を理由とした請求は行えないという点には注意が必要です。

なお、兄弟姉妹の代襲相続人(たとえば兄弟姉妹が亡くなっていた場合のその子など)も、同様に遺留分を主張することはできません。

関連記事:遺留分の対象となる相続人とは?兄弟姉妹が含まれない理由を解説

まとめ

今回は、遺留分を認めない遺言書の扱いについて解説しました。

- 遺言に「遺留分を認めない」「遺留分を請求しないでほしい」と書かれていたとしても遺留分は請求できる

- ただし、既に遺留分を超える生前贈与を受けている場合や廃除・相続欠格にあたる場合等、遺言の書き方以外の理由で請求できない場合もある

- 遺留分が請求できるかを判断するためには、生前贈与の時期や不動産の価値の算定等、専門的な知識が必要

- 遺留分を請求できるのかを知りたいときは、すぐに弁護士に相談するのがよい

弊所では、遺留分に関するご相談を随時受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。

相続問題の相談はアクロピース

初回60分相談無料

丁寧にお話をお伺いします。

まずはお気軽にご連絡ください

【無料相談受付中】24時間365日対応